(写真左から)荒神明香、南川憲二

Image by: FASHIONSNAP

7月16日、東京の空に突如浮上した巨大な「誰かの顔」。現代アートチーム目[mé]のアートプロジェクト《まさゆめ》によるもので、当日はツイッターでトレンド入りするなど大きな話題を集めた。ビル6~7階分の巨大な顔が浮かぶ異様な光景に、SNS上では様々な意見が交わされた。同作品に込められた想いや、伝えたいメッセージとは?目のディレクター南川憲二(みなみがわけんじ)とアーティスト荒神明香(こうじんはるか)に話を聞いた。

―顔を浮かべるプロジェクト《まさゆめ》がスタートしたきっかけは?

ADVERTISING

荒神明香(以下、荒神):中学生の頃、塾の帰りの電車で眠っていた時に私が見た夢がきっかけです。夢の中で、夕暮れ時の電車に乗って窓の外を眺めていたんですが、林が続く景色から急に街が広がって。その街に巨大な顔が月のように浮いていたんです。「凄いものを見た」という驚きと同時に、中学生ながら街全体の取り組みとして誰か大人の手によって顔が上げられていると感じて、「こんなことをやってもいいんだ」と勇気がでたんです。とても印象的な体験でしたし、私にとって大事なことだと感じ、忘れずに覚えておこうと思いました。

(写真左から)荒神明香、南川憲二

―当時からアートへの関心はあったんですか?

荒神:私は広島出身なんですが、その夢を見た頃にちょうど日本初の公立現代美術館として広島市現代美術館ができたんです。そこで現代美術に触れる機会がありました。初めて見たのはテレビCMで、CMを見て親に連れて行ってと頼んだことを覚えています。夢に出てきた顔が現代美術に繋がるという判断はできていなかったと思いますが、現代美術館で作品を見て普段の自分の関心がここに繋がっていると思いました。

―今回「Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13」で作品を発表しましたが、応募への経緯は?

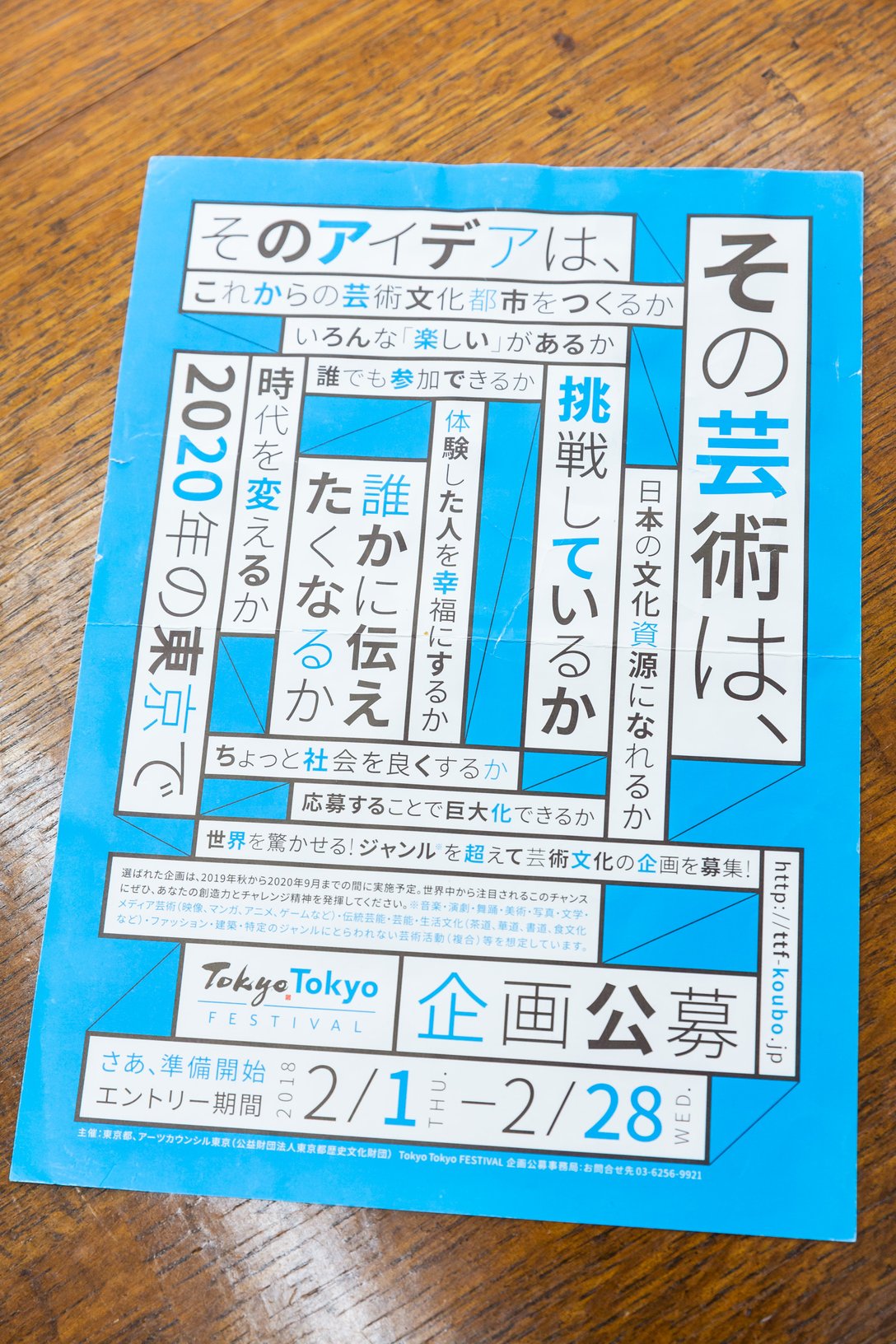

南川憲二(以下、南川):荒神から夢の話は以前から聞いていて、2014年に宇都宮美術館で作品を展示する機会を頂いた時にその夢の話を思い出したんです。そこで一度トライしているんですが、今回は刷新して全く新しい作品として発表しています。Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13の企画公募のフライヤーに「応募することで巨大化できるか」と書かれていて、勝手に「これはまさゆめのことだ」と感じて応募しました。

Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13の企画公募フライヤー

この作品に内在するテーマとしては、荒神が見た夢が中学生の頃で塾の帰りだったということが意外にもポイントかもしれません。ちょうど子どもから大人に、社会の合理的なシステムの中に入っていくような時期。そんな時にまさに社会を作っている「街の大人たち」が、顔を浮かべるというとても不合理で解釈できないような光景を作っている。その状況がどこか荒神を解放させ、それが本人の勇気に繋がったのかもしれない。そこには、これから街の仕組みの中に入っていく一人の中学生という「個」と、大人たちが作った街という「公」の関係があります。実は、実際に浮かべる《まさゆめ》の「顔」も同じで、人の「個」を最も表彰する顔を、オリンピック・パラリンピックが開催される東京という、まさに都市が最もパブリックな状況に直面する「公」の景色の中に浮かべる作品と言えます。

―応募は2018年。準備期間はどういった流れで進んでいきましたか?

南川:採択が決まってまさゆめ事務局を立ち上げて、そこから顔の募集を始めました。様々な方の顔を集めるために、顔収集ワークショップを都内12箇所で行ったんです。事務局やワークショップ参加者の方達と「空に浮かぶ顔になりませんか?」と道行く人に声をかけて、0歳〜90代まで性別も国籍も一切問わず1000以上の顔を集めました。

―実際に浮上した顔はどのような基準で選んだんですか?

南川:公開型の「顔会議」を開きました。法廷画家で10年ほど毎日自分の自画像を描いていた宮脇周作さんと、顔の研究者で顔学会の役員の原島博さんにゲストとして様々な観点から「顔」について話をしてもらい、事務局や参加者の方達とどんな顔を浮かべたら良いかを話し合いました。

―話し合いではどういった声がありましたか?

南川:応募してくださった方々のたくさんの顔の画像を見ていたんですが、ほとんどの顔がずっと見ていると目線が抜けていくというか、その人を見られないような感覚があって。「よく考えたら人の顔は皆でまじまじと見るものではないですよね」という意見がヒントになりました。「僕らが顔を見ているように、顔も僕たちを見ている」と感じるような、「人々の視線を跳ね返す顔」が良いのではないかと。そこから十数人には絞れてきて、東京の様々な景色の写真に合成してみたりして。景色として見てみると、またイメージが全く違って再考したり、を繰り返しました。

荒神:風景に溶け込みすぎちゃったり、逆に主張が強く感じすぎたり。結局、最終的に「跳ね返している」と感じられる顔は一人だけだったんです。

― 当初は2020年に開催予定でしたが、1年延期になりました。2020年の段階で顔はもう決まっていたんですか?

南川:浮かぶ瞬間まで「自分かもしれない」と思っている人がいてほしいということで非公開にしているんです。なので2020年に決まったかもしれないですし、前日に決まったかもしれない、ということにしています。

― 延期したことによる影響はありましたか?

南川:結構大きな影響がありましたね。時世的に「採択されたから開催できる」という状況でもなくなりました。リスクを背負ってやるということにもなるので、自分たちなりの意義というか「どうしてやりたいのか」「そもそも芸術活動をなぜやるのか」というところまで改めて考えざるを得なくなりました。

― その意義は何だったのでしょう?

南川:色々ありますが、自分の中で大きかったのは、東日本大震災で9日後に救出された少年のニュースを思い出して。当時の新聞では、瓦礫の中に隙間があってそこから星空を見ていたと書かれていたんです。その隙間を空気穴とか、助けを呼ぶ隙間とか合理的なものではなく、ものの見方を変えて希望を見出したことで生存に繋がったのかもしれないなと思ったんです。今、私たちはこのパンデミックの世界を主に医療と経済の観点から捉えているように思います。それはとても大事で欠かせないことですが、この状況を捉えるには別の「ものの見方」が必要だと思います。これが絶対に正しいということは言えませんが、1964年とも全く違うオリンピック・パラリンピックが開催される都市。そんな中で《まさゆめ》は、何か本質的なことを想像、再考するきっかけになり得ると思いました。

―実際の作品はどのように作られているのでしょうか?

南川:布を1000パーツ以上に切り分けて立体的に繋ぎ合わせていて、そこに本人の写真を転写しています。当初は印刷機で転写していたのですが、完成度を上げるために全部手作業で修正しました。

荒神:周りの景色の影と同じような色に調整しないと景色に溶け込まないんです。色々な方法をテストした上で、最後は手作業で調整することになりました。

―顔はモノトーンでしたが、カラーにしなかった理由は?

南川:僕らは普段から多くのカラー印刷を見ているので、広告物や印刷物という既視感として見えてしまうんですね。その辺りは荒神がとても意識していました。

荒神:実は普段「緑だ」と思っている山も、景色という視界の中で認識すればするほど、モノトーンに近くなっていくんですよ。

南川:色がないけど色があるというか。例えば絵画でグリザイユという技法があって、モノトーンであることによって見る側の目に色が見えてくるような方法に近いのかもしれません。

代々木公園での浮上の様子。《まさゆめ》目 [mé], 2019-21, Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル 13 (撮影:金田幸三)

―7月に浮上した場所は代々木公園でしたが、場所の選定はどのように決めましたか?

南川:可能性のある場所はほとんど全てチェックしました。作品としては、引きの視点で見ることができて、東京の景色として誰もが認識できるような場所というのがあって。候補の中でやりたかった場所の一つが代々木公園です。森や住宅、高層ビルなど景色としての要素がたくさんあったのが魅力でしたね。

―朝は安定していましたが、昼頃から浮上していない時間が続いていました。原因は何だったんでしょうか?

南川:気流や気温など様々な要素によって。地上と上空では全く状況が違ったり。最終的には操縦士さんの感覚ということもあって、数値化して説明するのは難しくて。夜に少し浮上したんですが、5分前までは出来ないと言われていましたし。撤退作業を始めていて、もう終わりかなと思っていたんですが、急に浮上できることになったり。

―8月13日にも再度浮上させましたが、今後も定期的に実施する予定ですか?

南川:そうですね、もしかしたら。いつか上がるかもしれないと思っていただけたら嬉しいです。

―実際に東京で浮上した顔を見た時、2014年に宇都宮で開催した時との感情の違いはありましたか?

南川:そもそも、スタンスが違うところがあって。今回はある意味「事象」として発表したいという思いがありました。公と個の両義性の振り幅という観点ではこれ以上の機会はないと思います。ただ、これがこの作品の完全なかたちかはわかりません。

―完全ではない部分とは?

南川:いくつかありますが、一つはSNSやメディアを通して発表したいと考えていた部分。一つのワードに寄ってしまうことがある。例えばオリパラ関連イベントという冠が付くことで、何か考えなくて良いものとして「解決」してしまう面がある。マスメディアとここまで対峙したのは初めてだったんですが、多くの人に情報を届ける上でパワーワードは必要で、記事を読んだ人が理解できる「解決」が重要になってくる。しかし、反対にアートはいかに「解決させないか」という側面があると思うので、どうやって向き合うかが難しいなと感じました。今までは美術関係のメディアと関わることが多かったので、話が通じやすかったんだなということも痛感しました。でも何かを伝えるためにはまず自分たちのやり方を変えるしかなくて。どうやったら想いが届くのか、なぜ今までうまくコンセプトを届けることが難しかったのかという勉強にもなりますし、何ができるのかを学んでいる感じですね。

―荒神さんは中学生の頃の夢が現実として実現したわけですが、上がった時の心境を教えてください。

荒神:中学生の頃の自分からすると信じられないことだと思うんです。非現実な夢でしたし、いつ忘れてしまってもおかしくない、頼りないものなので。ちょっと大げさになってしまいますが、夢の中で「こんなことして良いんだ」と私が勇気を貰えたように、あらゆる合理性やあらゆる意味を解放して、生きていく希望に繋がってくれれば嬉しいです。

(写真左から)荒神明香、南川憲二

主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

ADVERTISING

READ ALSO