高田賢三と鈴木三月(1999年10月「KENZO 30ANS」舞台裏にて)

Image by: ©Richard Haughton

プロローグ——

「時代が僕を後押ししてくれた」とよく口にしていた賢三さん。謙虚で真っ直ぐ、類まれな行動力は「夢追い人」そのもの。でもその素顔は、優しくてお茶目、人を楽しませるのが大好きで、皆に愛されていた。

そんな横顔を見続け、サポートを続けて37年が経つ。振り返ると、"世界の高田賢三"と私、スケールは天と地の差があるけれど、不思議と共通点があった。

歳が20歳離れている。身長は20㎝差。体重は20kg違う。そして、賢三さんが自身のブランドをスタートしたのが30歳。私もアタッシェ・ドゥ・プレスの会社を立ち上げたのが30歳。「ケンゾー(KENZO)」の30周年を機にブランドを退いたのは1999年10月、賢三さん60歳。その20年後の2019年10月に、私も60歳で30周年を迎えた。

賢三さんは81歳の今年、新ブランド「K三(ケースリー)」をスタート。私も61歳の今年、「ミニマライズ+プラス(Minimalize+plus)」というブランドを始めた。なぜかタイミングが重なっていて、見えない何かが繋がっていると感じざるを得ない。

(2020年10月 C'est chouette 鈴木三月 手記)

1980年代——世界のケンゾー、人気デザイナーの謙虚さ

ADVERTISING

パリ留学の後に勤めていた会社を辞めて、SUNデザイン研究所スタイリスト科で勉強していた1982年。東京で毎日新聞主催の合同ショー「ISSEY MIYAKE + KENZO TAKADA」が開かれることになり、私はKENZOブランドのフィッターとしてお手伝いをした。デザイナー高田賢三といえば、当時すでに世界中で名が知れ渡り、人気は絶頂。ショーが終わると駆け寄って、スタッフTシャツにサインをしてもらった。それが、賢三さんとの出会い。ただの一ファンにすぎない私たちに対しても本当に優しくて、最初に会ったその時から胸を打たれた。

1982年「ISSEY MIYAKE + KENZO TAKADA」を取り上げた週刊「毎日グラフ」の表紙

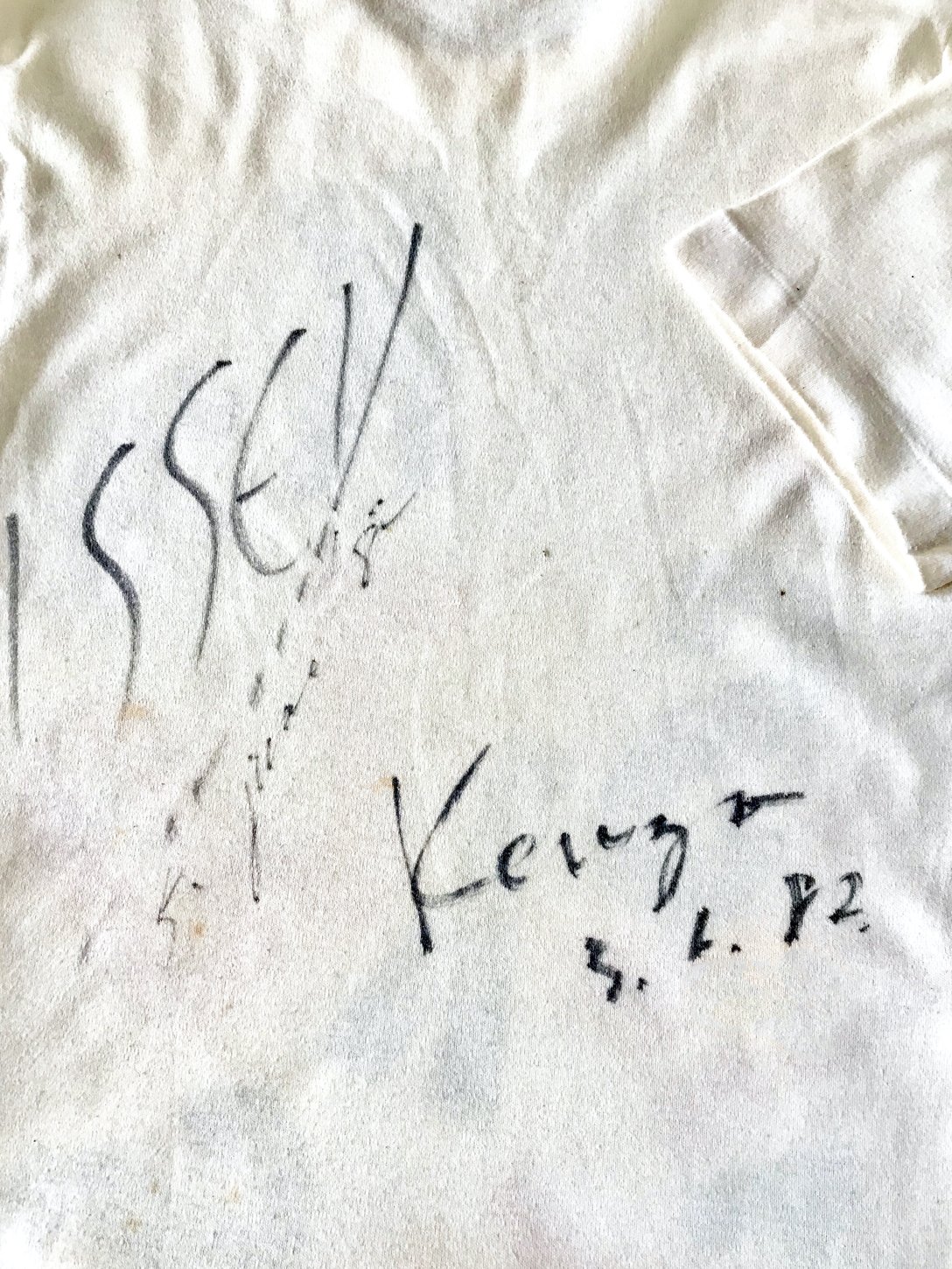

「ISSEY MIYAKE + KENZO TAKADA」のスタッフTシャツ(筆者私物)

スタッフTシャツの背面に、三宅一生氏と高田賢三氏、2人のデザイナーにサインをしてもらった。(筆者私物)

翌年、何かに引き寄せられるように、KENZOブランドのウィメンズのライセンス先であるエルカに入社。色々なブランドを取り扱う会社だったが、最終的にKENZOブランドのPR担当に就いた。

1980年代中頃、賢三さんが信頼していたエルカの社長と修さん(エルカの企画部長だった中村修三氏)とともにパリ出張。現地で改めて修さんが紹介してくれた時が、きちんと私を認識してもらえたはじまりだったと思う。それからずっと変わらずに、20歳も下の私のことを「鈴木さん」——フランス語の時には「YAYOI」となる——と呼んでくれた。

<span class="text-small">高田賢三がパリで最初の店舗「ジャングル・ジャップ」を構えた、パリ2区ギャルリー・ヴィヴィエンヌの現在(筆者提供)</span>

KENZOブランドのパリコレクションの時には、ライセンス企業のPR担当として、年2回のショーを見に行っていた。賢三さんの人生のパートナーであるXavier de Castella(グザヴィエ・ドゥ・カステラ)さんとも会うことがあった。私はフランス語が少しばかり話せたので、最初は緊張しながらグザヴィエさんと話をしていたのだが、後に賢三さんから「グザヴィエが鈴木さんのフランス語の発音を褒めていたよ」と聞いて——ちなみに私のフランス語はあまり上達していないのだけど、賢三さんはずっと上手だと勘違いしていた——とても嬉しかったことを思い出す。賢三さんからの信頼をグザヴィエさんが後押ししてくれたのかもしれないな、と思い返すと感謝しかない。

ショーの前は、コレクション準備を近くで見るためにアトリエへ。独創的な発想、華やかなデザインやコーディネート。それは素晴らしい世界が広がっていて、全てを目に焼き付けようと、時間を忘れて夜中まで見入っていた。

西洋と東洋の融合、何にも縛られない自由なクリエイションが絶賛され、「木綿の詩人」「色の魔術師」などと称されていた。1980年代はパリコレのトリを務め、フィナーレでは毎回スタンディングオベーション。熱い拍手に包まれる賢三さんの姿を目の当たりにして、一生サポートできたらと胸に抱いた。

1987年「夢工場」:東京と大阪でKENZOブランドのショーを開催。中央:高田賢三(筆者提供)

「夢工場」プロモーション映像の撮影現場(筆者提供)

そんなトップデザイナーに上り詰めても、賢三さんは謙虚だった。メディアの取材で「日本とフランスの架け橋ですね」という話になると、「僕は時代の流れに乗っただけですよ」と、決して自我を押し出すことのない姿が印象に残っている。

けれど「夢追い人」の賢三さんは、異国の地で誰も成し得ないような成功や名誉、そして出会いや幸せを、自分自身の力によって手にしたことは間違いない。プレタポルテに革新をもたらし、重ね着ルックや異文化をミックスしたフォークロア、そしてポシェットなど、高田賢三が生み出し後世に残したものは計り知れない。今のコレクションのスタイルを築いたのも、賢三さんなのだ。

「皆さんのお陰、協力があったから今の自分がいる」「時代が僕を後押ししてくれた」とよく口にしていたけれど、夢に向かう時の判断力や行動力は、本当に強い。自らの手で切り拓くすごいパワーの持ち主で、尊敬してやまない。

1993年、京都の着物「千吉」とライセンス契約。ホテル リッツ パリで初披露した。中央:高田賢三(筆者提供)

1990年代——パートナーの死、ブランド売却の裏で

私は1990年にエルカを退社。お世話になった賢三さんへ、とても長い手紙を書いた。8年間のお礼と、益々のご活躍を陰ながらお祈りしています、という内容だったと思う。

仕事を離れ、2ヶ月ほど主婦らしいことでもしてみようかと思いながら、自分なりに考えを整理していた。ふと夕食の買い出しの途中で目にした、「パリコレ開幕」というニュース映像。なんだか懐かしい気持ちが溢れた。あぁ、いつもこの時期はパリに行っていたな。自分はここで何をしているのだろう。

それから1ヶ月も経たないうちに、修さんから電話が掛かってきた。「賢ちゃんがくるから、挨拶に来い」と。ディフュージョンラインのショーを開催するために、賢三さんが来日するというのだ。「必ず行きます!」と約束した。

当日、ひとことご挨拶がしたくて、ショーが終わった後に舞台裏へ。すると、賢三さんから思いもよらない声がけをいただいた。「今何をしてるの?よかったら、KENZOブランドの日本事務所を開設するからPR担当として働いてくれないかな」。

その頃、私は自身の会社を立ち上げようと準備を始めていたところだった。なのでとっさに、自分でも驚くほど図々しいお願いをしてしまった。「もし可能でしたら、私は自分の会社を立ち上げる準備をしているので、その会社と契約してくれませんか?」。

賢三さんはにこやかな表情で「鈴木さんが一緒に働いてくれるのであれば、是非」と、わがままな私の提案を受け入れてくれた。「何でもします!よろしくお願いします!」と、舞い上がった返事をしてしまった。

一方では同じ頃、賢三さんにとって心を痛める出来事が次々と起こっていた。1990年にパートナーのグザヴィエさんが他界。翌年にはお母さまの死。さらに、必要不可欠な右腕だったパタンナーの近藤敦子さんが脳梗塞で倒れてしまう。深い悲しみの中にいたはずだと思う。

左から:高田賢三の右腕だった近藤敦子、パートナーのグザヴィエ・ドゥ・カステラ(筆者提供)

1991年、賢三さんとの本格的な仕事が始まった。

KENZOブランドのPR担当とひとことで言っても、仕事の量が半端じゃない。ウィメンズとメンズのコレクションで最低でも年4回はパリに行き、その他にも必要に応じて「来て欲しい」と連絡が入る。日本ではライセンス関連——当時は35社前後のライセンスがあった——や、毎シーズンの広告等の手配、そして賢三さんが来日した際にはメディア対応など、様々な業務に追われる日々。

1994~5年頃だったと思う。「個人的な用件も、色々な手配をしてくれませんか」と、プライベートマネージメントのお声がけがあった。つまり、賢三さんを公私でサポートするということ。さらに忙しくなることは想像に難くないけれど、嬉しくて「お役に立てるのであれば何でもします!」と即答した。

次のページは▶︎ 日本庭園や茶室も・・・高田賢三がパートナーと建てたパリの一軒家へ

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【ストーリー】の過去記事

READ ALSO