2021年春夏にスタートした「セッチュウ(SETCHU)」が、ユニークかつイタリア製の確かなもの作りで、じわじわと注目を集めている。昨年は、イタリア人デザイナー&イタリアを拠点にするデザイナーの発掘コンテスト「Who Is on Next」で最優秀賞を受賞。同コンテストの審査員は「フェンディ(FENDI)」のアーティスティック ディレクターであるシルヴィア・フェンディ(Silvia Venturini Fendi)や元「グッチ(GUCCI)」のアレッサンドロ・ミケーレ(Alessandro Michele)などが務めた。

デザイナーの桑田悟史は、ビームス(BEAMS)の販売員を経て、サヴィルロウのテーラーに勤務。「ガレス ピュー(Gareth Pugh)」「ジバンシィ(GIVENCHY)」、Ye(カニエ・ウェスト)のオフィスなどの現場で、約20年の経験を積んだ異色の人物だ。

グローバルな視点で、最高峰のテキスタイルやクリエイションを知り尽くした桑田が、セッチュウで表現する「クラシックなものに一捻りを加える」哲学とは? Yeとの「クレイジー」な逸話についても語ってくれた。

桑田悟史

1983年生まれ。ピエール・カルダンのアシスタントをしていた叔母や芸大出身の祖父、母の影響を受けてファッションに目覚める。高校卒業後に、ビームスで働き、21歳で渡英。サヴィルロウの「ハンツマン(HUNTSMAN)」などでテーラリングを学びながら、アートスクールのセントラル・セント・マーチンズに通いはじめ、ガレス ピュー、ジバンシィ、「エデン(EDUN)」、Ye(カニエ・ウェスト)のオフィスなどで経験を積む。2021年春夏にセッチュウをスタート。

目次

ADVERTISING

カニエとの仕事は「本当に“クレイジー”」。ブランドを立ち上げるまでの20年

―ブランドを立ち上げるまでの経歴は?

まず10代の時に2年ほどビームスで働いて渡英し、サヴィルロウにあるテーラー ハンツマンで働きはじめました。主にビスポークのお客さまを相手に、採寸をしたり、どんな生地で仕立てるかのご用件を聞いたりする立場。顧客には、王室の方などもいて、日本人である僕がヨーロッパの方にドレスコードのルールをお教えするのが、とても面白い光景でした。

―セント・マーチンズでは何を学んだ?

セント・マーチンズには、学生ビザを取得したかったこともあり入学しました。毎日授業があるわけではないので、日中はハンツマンで働きながら、提出物がある日に大学に行くような生活を送っていました。

僕がセント・マーチンズに通っていた時代は、洋服の作り方を学べるようなクラスはまだ少なく、ひたすらヌードデッサン。当時はハワード・タンギー(Howard Tangye)という有名な画家が教授だったんですが、とにかく絵を描くことしか教えてくれませんでした。

その時、教授に言われたのが「大学を卒業して得られる仕事以上のことをハンツマンで学んでいるんだから、そんなに学校に来なくていいよ」って(笑)。その教授とは今でもやり取りをする仲なのですが、大学に通う目的はあくまで、自分の強みを見つけて伸ばすこと。その個性をブランドで発揮することが一番大変だから、という考えは、精神面でもとても勉強にはなりました。

―在学中にガレス ピューに就職しています。

ガレス ピューからオファーをもらい在学中にファーストアシスタントとして働きはじめました。小さなブランドだったので、正社員的なスタッフが僕と事務の2人だけ。なので、コレクションのデザインからドレーピング、パターン制作、コンセプト決定まで、全ての業務に関与できました。当時のガレス ピューは、すごくホットなブランドでもあったので、ビヨンセやリアーナのコスチューム制作なども手掛けてましたね。

ただ、働いていた期間は半年ほど。その間に、カニエさんからオファーをもらい、彼がロンドンに新しく構えたオフィスですぐに働きはじめました。メンズやウィメンズコレクション、カニエさんのコンサート衣装などを担当しましたが、ここでの経験は、もう本当に“クレイジー”でしたね(笑)。

―Yeことカニエ・ウェストさんは今何かと話題の人物ですよね。

当時は、朝10時から明け方4時くらいまで、寝る時間を削って働く生活を1年半~2年ほど続けました。特にカニエさんとの思い出で印象に残っているのは、他人に対して、わざと悪く振る舞うクセがあったこと。有名が故にたくさんの人たちが近寄ってくるので、自分自身のふるまいを「砂金を集めるために、ザルでふるいにかけている」と例えていました。人にあえて失礼な態度を取れば、それでも俺のことを好きな奴だけが残る、といったエゴイストな感じで。

―桑田さんに対して、カニエさんはどう接していたのですか?

イギリスにオフィスを新設した当時は、中心的なスタッフが僕を含めて若手2人だけ。僕らはお金のことも気にせずがむしゃらに働いていたので、すごく気に入られていました。全てのスタッフが黒い服を着るルールだったんですが、僕だけ唯一「何を着てもいいよ」と言ってもらえて。当時、カニエさんは古着のことをあまり知らなかったのですが「リーバイス(Levi’s®)」のヴィンテージに価値があることを教えたら興味を持ってくれるなど、お互いに共感できる部分があったので、とても重宝してもらいました。

―オフィスでの桑田さんの役割は?

僕はデザイナーとして、ひたすらスケッチを描いて、それを基にチームで服を作っていました。超一流の生地や刺繍メーカー、パタンナーとやり取りする中で、普通なら10年働いて得る経験を数年でさせてもらえたと思っています。お給料をもらいながら、いい大学に通っているような感覚で、しんどかったですが、学びは多かったですね。

他にもスタッフはたくさんいましたが、とにかく入れ替わりも激しかったですよ。コンサルタント契約のような形で携わっていたデザイナーの中には、現ジバンシィのマシュー・M・ウィリアムズ(Matthew M Williams)や「サンローラン(SAINT LAURENT)」のアンソニー・ヴァカレロ(Anthony Vaccarello)など、後に有名になった方も多くいました。

カニエのパパラッチを追いかけたことも

―貴重な経験ですね。

横でいきなりレコーディングをはじめることもあれば、クリスマスの日にカニエさんの写真を撮ったパパラッチを追いかけてカメラを押収したことも。一緒に入ったスターバックスで、コーヒーを飲むためにいつも被っているフーディーを取ったら、店内が騒然となったこともありました。毎日がリアルじゃなかったです(笑)。

ただ、僕がひとつ言えることは、人種差別も人を傷つけることもすごく嫌う方。お金にも執着がないので、今はエッジの効いた部分や発言が、ちょっと裏目に出てしまっているのかなと思います。規格外の性格でしたけれど、とてもピュアな方でしたね。

―リカルド・ティッシ(Riccardo Tisci)時代のジバンシィでも働いていたそうですね。

ジバンシィでは、パリコレのためのショールック50体ほどを制作する“キャットウォークチーム”に所属し、メインデザイナーとしてひたすらデザインを描くという仕事をしていました。数千人のスタッフがいる大規模な会社では、デザインチームに入っても、結局ポケット一個をデザインして終わりといったことも珍しくない。どのブランドでも“ちゃんと”デザインに携われたことは、僕のキャリア的にもとてもラッキーでしたね。

―その後、アメリカへ渡った目的は?

当初からアメリカにも行きたいと考えていたので、「イードゥン(EDUN)」で働きはじめました。「トム フォード(TOM FORD)」からも同時にオファーをもらっていたのですが、イードゥンは当時からサステナビリティを全面に打ち出していたブランドで、ミッションがアフリカの方を助けることでした。さらに、ブランドのスタイリングを手掛けていたのが、フィービー・ファイロ(Phoebe Philo)時代の「セリーヌ(CÉLINE)」を有名にしたカミラ・ニコルソン(Camilla Nickerson)という方で、彼女と一緒に働ける点も入社の決め手になりました。

セント・マーチンズ合格を蹴って、10代でビームスに

―毛色の異なるブランドの経験から学んだことは?

ハンツマンでは、生地の特性や着こなしのルールを、カニエさんの元では、よりファッションに特化した生地や革製品の加工を徹底的に学びました。ジバンシィでは、ショー用の服に携わることで、人々に夢を与える表現方法に触れることができましたね。

でも、一番勉強になったのは、10代のときに2年ほど在籍したビームスでの経験。梅田の複合店で働き、クロージングとインターナショナルギャラリー ビームス(International Gallery BEAMS)を担当していたのですが、店のスタッフもバイヤーの方も知識が豊富で、それが僕自身の“根っこ”になっている。海外に行ってからは、ビームスで学んだことの復習作業のような感覚で、その知識を色々な場所で活用しました。

―渡英前にビームスで働こうと思った理由は?

実は、ビームスで働きはじめる前の高校卒業時にも一度セント・マーチンズに合格していたんですが、当時の親からしたら「セント・マーチンズって何?海外で勉強することって何?」という感じで。とはいえ、学費を出してもらう必要があったので、大学に進学する代わりにビームスで働きはじめた、という経緯があります。

ブランドの立ち上げは海外に行く前からの夢

―華やかな経歴の中で、セッチュウの構想はいつ頃から?

21歳で渡英する前から「いずれは自分のブランドを持ちたい」と考えていたので、世界に通用する服を作ることを目標に、さまざまな街やブランドで経験を積みました。はじめに住む国は、ロンドンかミラノで迷っていたのですが、英語も出来ないのにイタリアに行くのは無理だなと思い、ロンドンに。

当時から、ある程度のライフプランはありましたけど、気持ちは片道チケットだけを買って「将来デザイナーになるぞ!」という感じで。現金も持っていったのは500ポンドだけ。親も1週間で帰ってくると思っていたみたいです(笑)。

―コロナ禍真っ只中。2021年春夏シーズンに始動した理由は?

2020年にブランドをスタートする計画を立て、コレクションの施策作りのために一度帰国したのですが、同じタイミングでコロナがはじまり、結局、それ以上の作り込みが出来なくなってしまいました。そこからイタリアで全てのサンプルを作り直すことになったのですが、それがきっかけで完成したのが、ブランドのアイコン的な「折り紙ジャケット」です。

―セッチュウの特徴でもある「折り紙」の要素は、偶然から生まれた?

偶然でもあり必然でもあります。両親の教育方針だったと思うのですが、僕が幼少期の頃は家におもちゃがなくて、常に置いてあったものが紙とペン+折り紙。特に折り紙は、2Dのものが3Dになる服のパターンの典型のようなもので、折り紙で出来る造形美やパワーは日本人ならではのものです。僕の中には「クラシックなものに、少し違う要素を入れる」というのが常にあるのですが、折り紙の要素もそのひとつです。

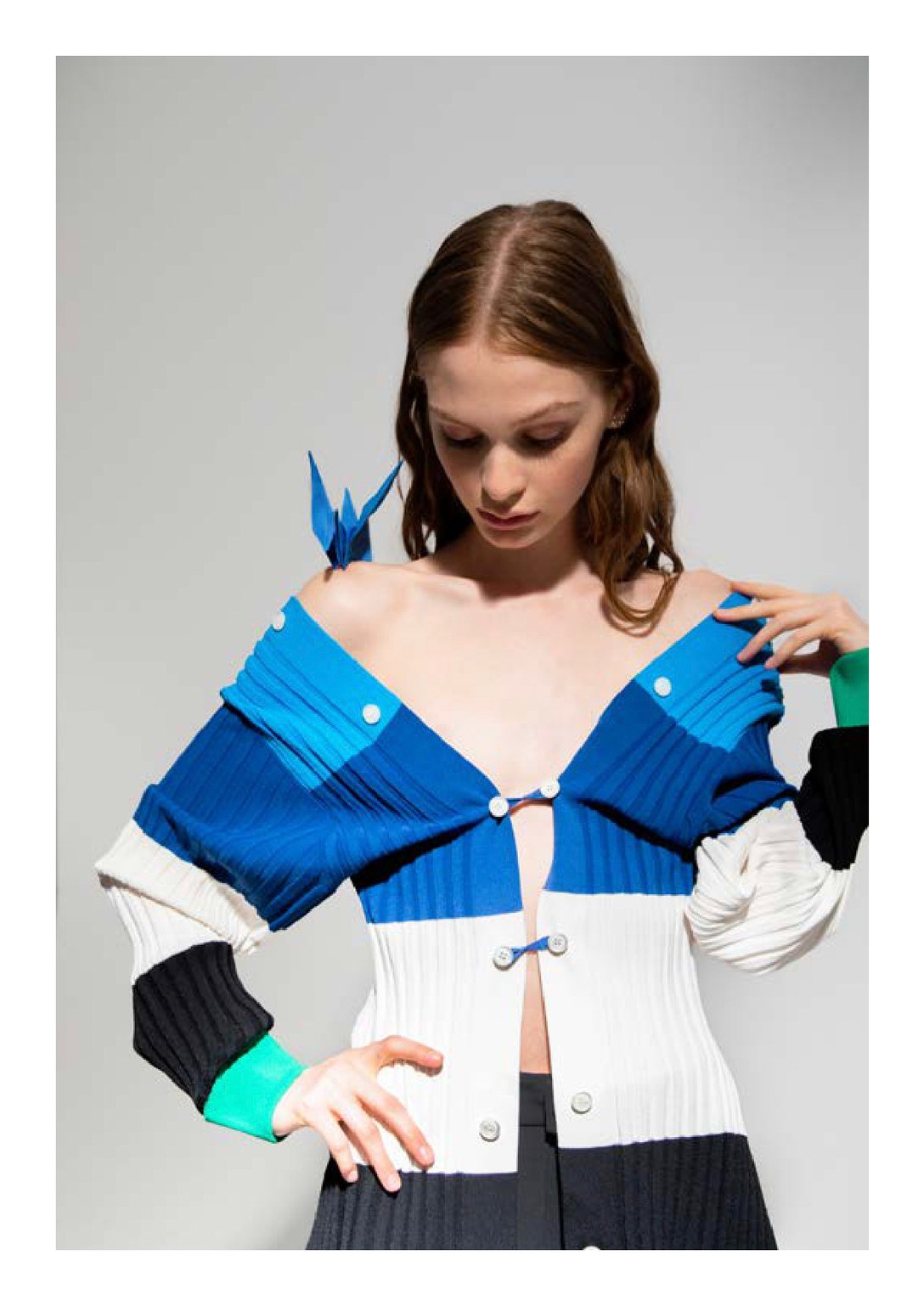

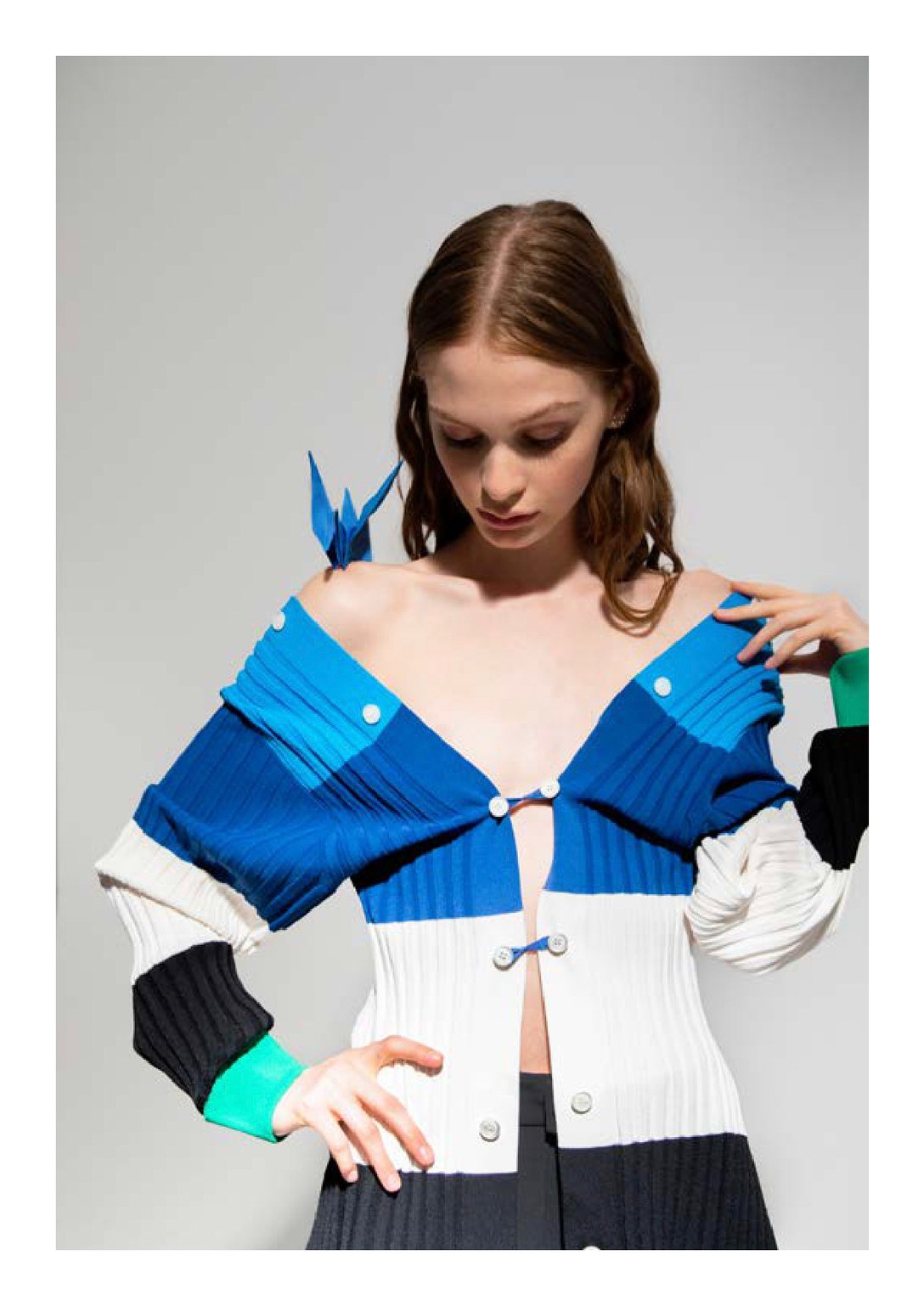

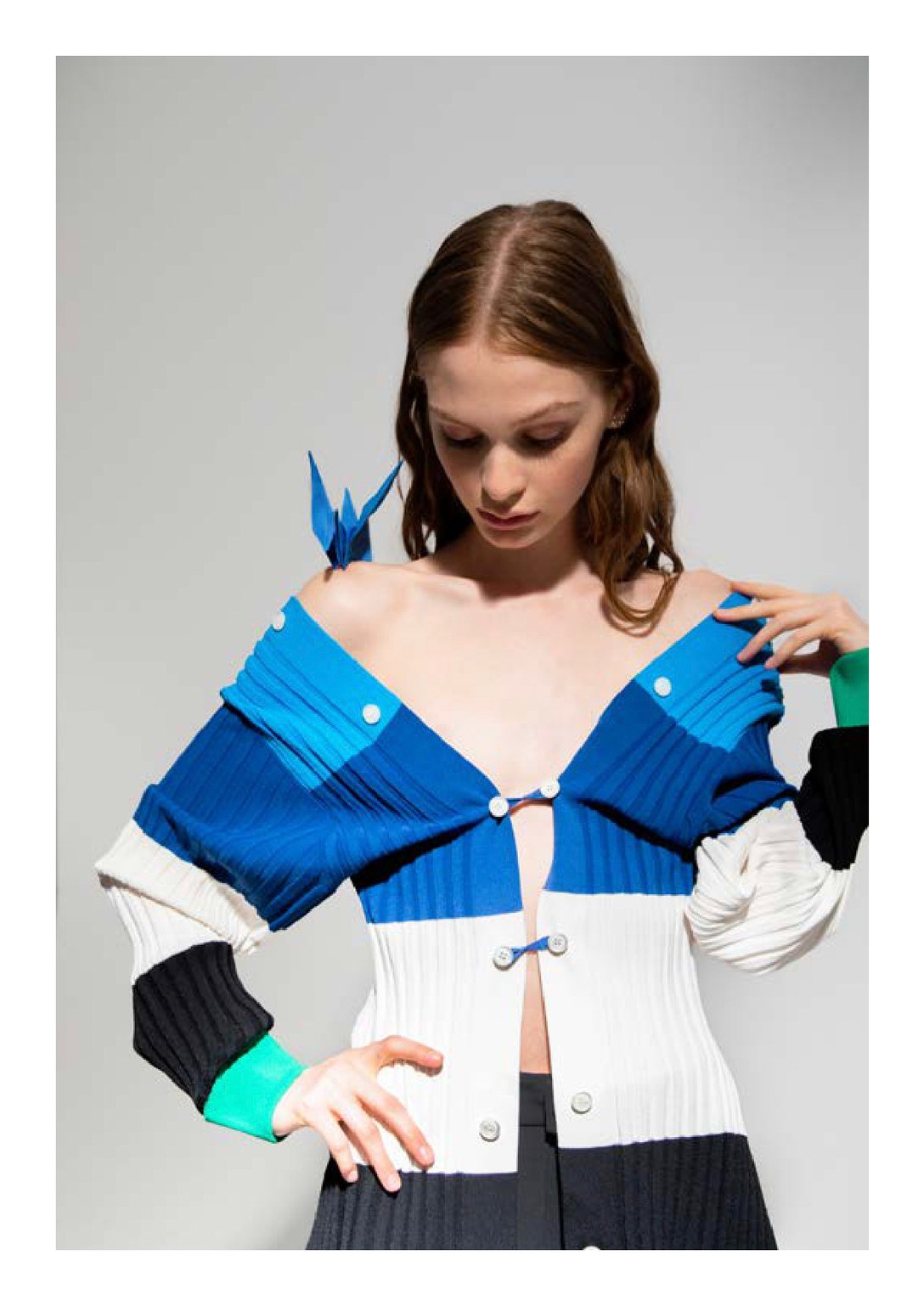

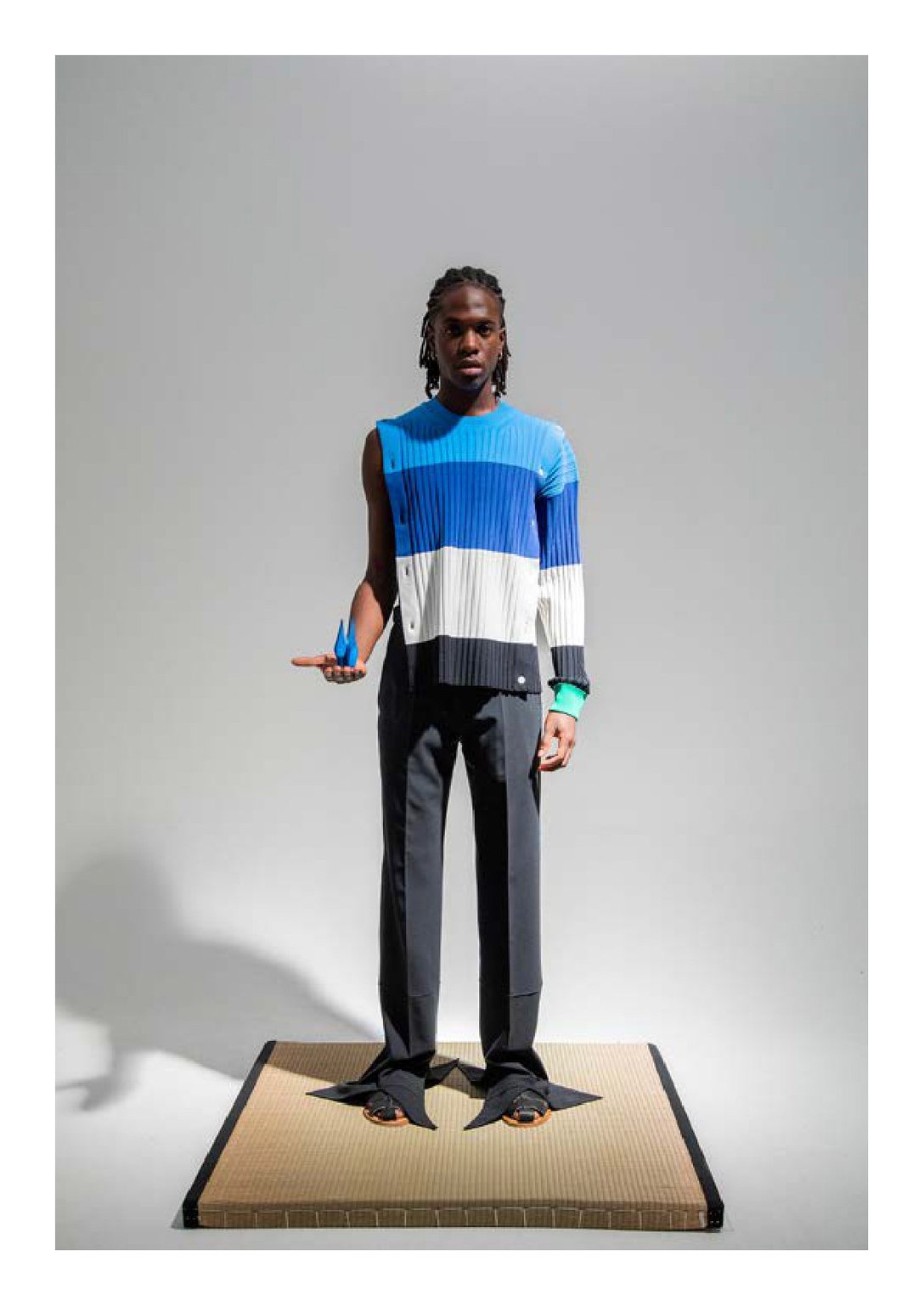

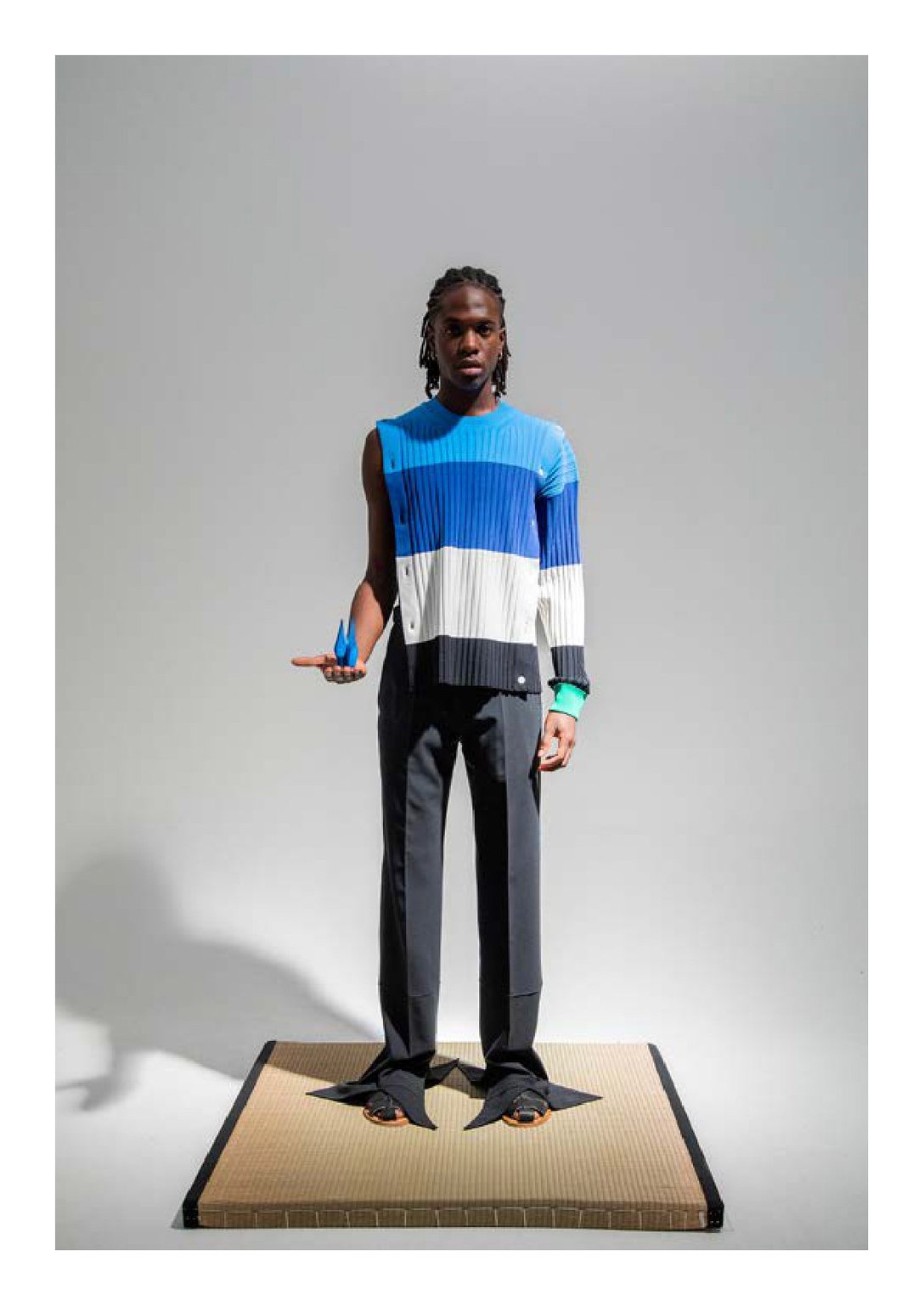

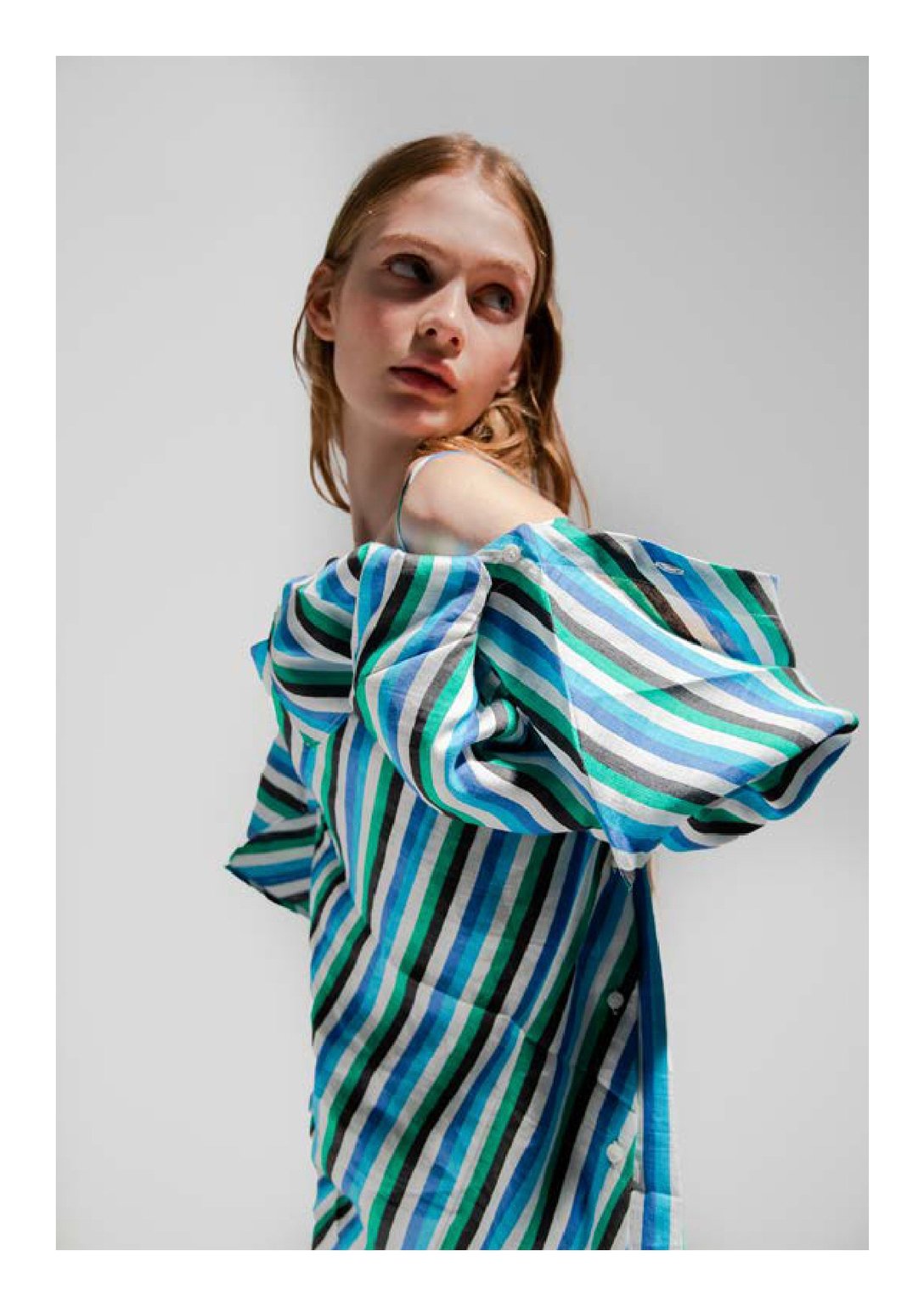

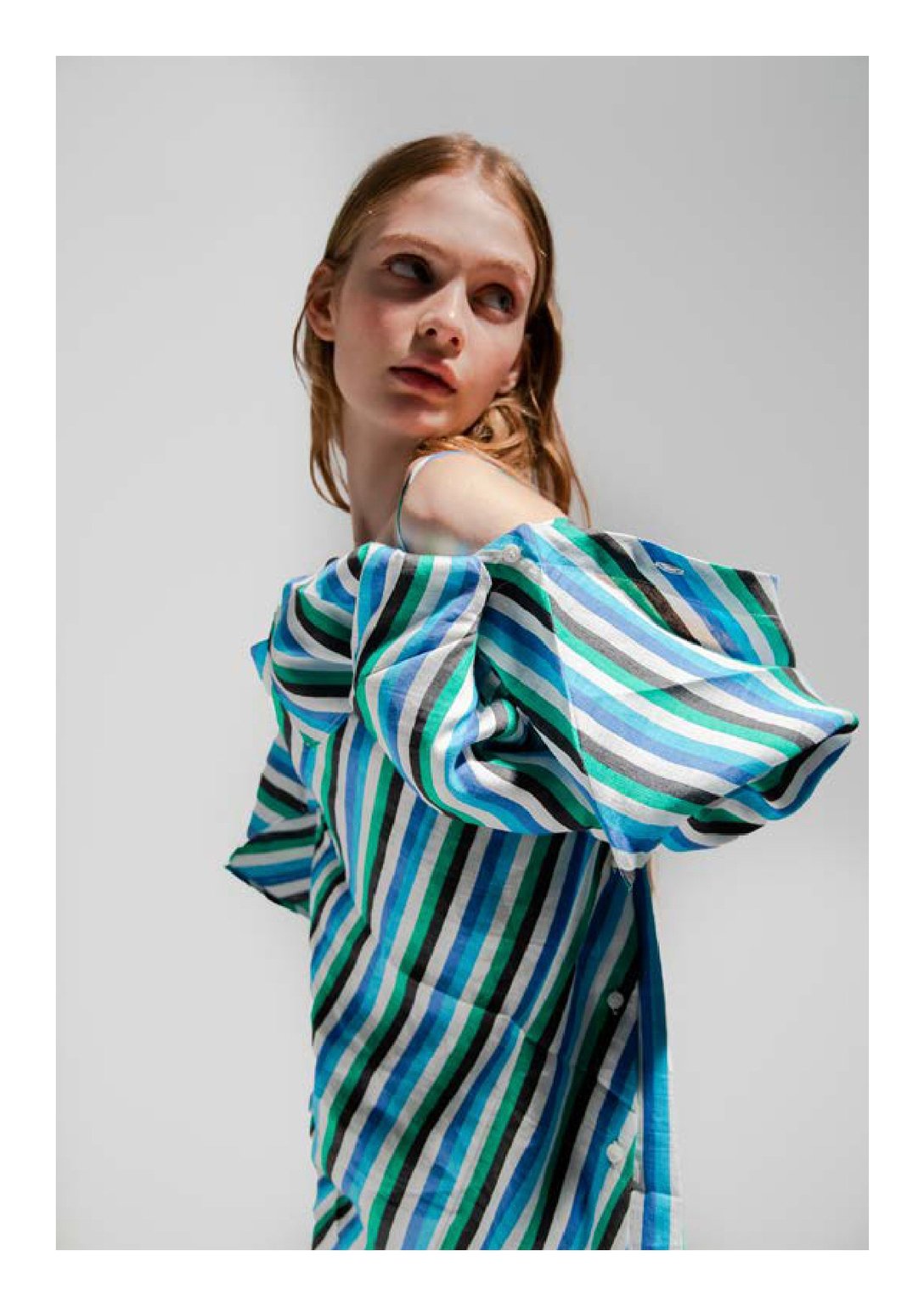

2023年春夏コレクションのルックブックより

Image by: セッチュウ

―ブランド名の由来でもある「折衷」的なデザインとは?

「クラシックなものに一捻りを加える」という意味で、ブランド名を「セッチュウ」にしました。今の時代は、似たようなデザインの商品がすごく多くて、結局売れるものを作っていくしかない。だとしたら、元々あるクラシックなものを新しくしたいという思いを持っています。ただ、僕たち日本人の洋服の歴史は、たかが70〜80年。その中で何ができるのかを考えたときに、19世紀に唱えられた「和洋折衷」の概念が一番当てはまるのでは?と前々から感じていました。

日本人が海外に出た瞬間も、日本のスーパーマーケットで“イタリア風サラダ”を買って醤油をかけても、それは、ある意味「和洋折衷」。こうした概念をシークに、ラグジュアリーにアプローチしていきたいですね。

―それは温故知新のような意味とも重なる?

僕が言うクラシックは、「古い」という意味ではなく、ある一定の長い期間支持されているもの。例えば、コカ・コーラの味も、リーバイスの501も、サヴィルロウのシングルブレストも、「シャネル(CHANEL)」のN°5もクラシックで、それらはほぼ西洋で作られている。

今は、折り紙の要素を取り入れた「和洋」なデザインですが、将来的には「英米」の折衷でも面白い。水と油でも、料理の仕方によっては中和するようなことを、服を通して表現していきたいです。

こだわり抜いたオートクチュールレベルの素材

―セッチュウの服の強みとは?

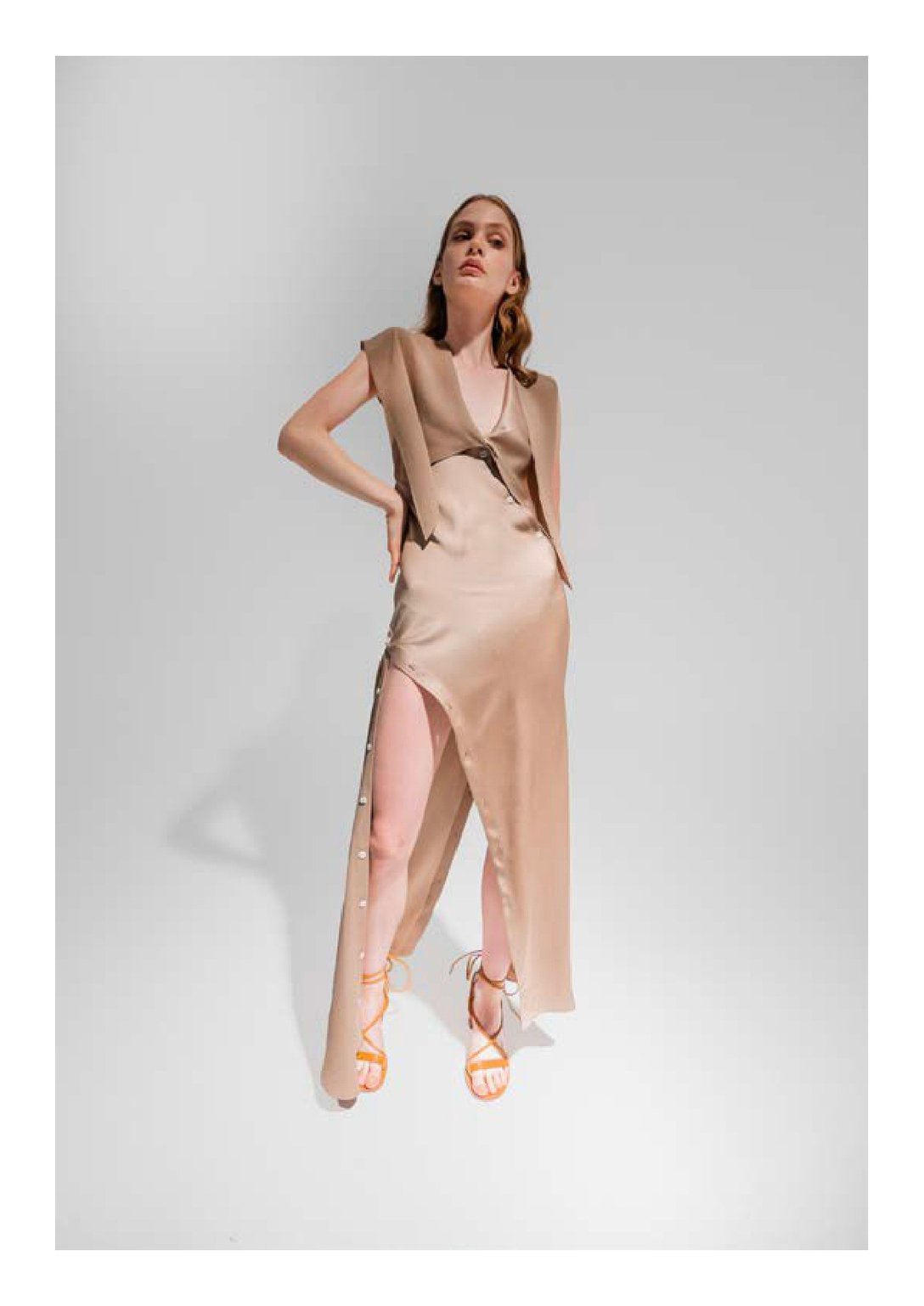

ひとつは、“ありえないレベル”の贅沢な生地を使用していること。例えばサヴィルロウのビスポークには、生地により「ABC」のランクがあるのですが、一般的に高級とされるSUPER120'sのウール生地でも「C」ランクです。セッチュウでは生地からオリジナルで作っていて、素材へのこだわりやマニアックさはオートクチュールレベル。

最近では、サンローランも手掛けるイタリアの工場で、モヘアの素材をギャバディン(Gabardine)織と呼ばれる織物にしてもらい、1960年代にイギリスの若者たちがこぞって着ていたようなトニックモヘアの風合いを現代的に再現してもらいました。色からオリジナルで染色し、ブラックも漆黒のような色合いになるように仕上げています。

親交の深い生地屋とは、「サトシ、その生地を俺たちにも売ってくれ。その代わりに、この生地をちょっと安くしてあげるから」というやり取りもある。持ちつ持たれつな関係性で、商品の価格のバランスを保っていたり、クリエイティブ面で僕がアイデアを提供する代わりに特別な生地を作ってもらったり。なので、同じ価格帯のブランドと比較しても「セッチュウ」ではかなり良い生地を使っていると思います。

―他にも?

一般的なブランドではデザイナーが絵を描いて、パタンナーが製図してという分業が多いのですが、セッチュウではデザインからドレーピング(立体裁断)までを僕が一貫して手掛けています。商品はイタリアの工場で生産していて、その工程はほぼ手作業。折り紙ジャケットも職人さんたちがひとつずつ丁寧に生地を折り、縫い付け加工をしています。

―コレクションのアイテム数は?

定番も含めて約70型前後。型数は少しずつ増えています。かつてのメゾンブランドでの経験から、毎シーズン真新しい要素を入れることに疲れたというか。大きなファッションシステムの中で、コレクションの鮮度が失われるのであれば、同じものを作り続けても、逆に面白いのでは?と感じるようになりました。

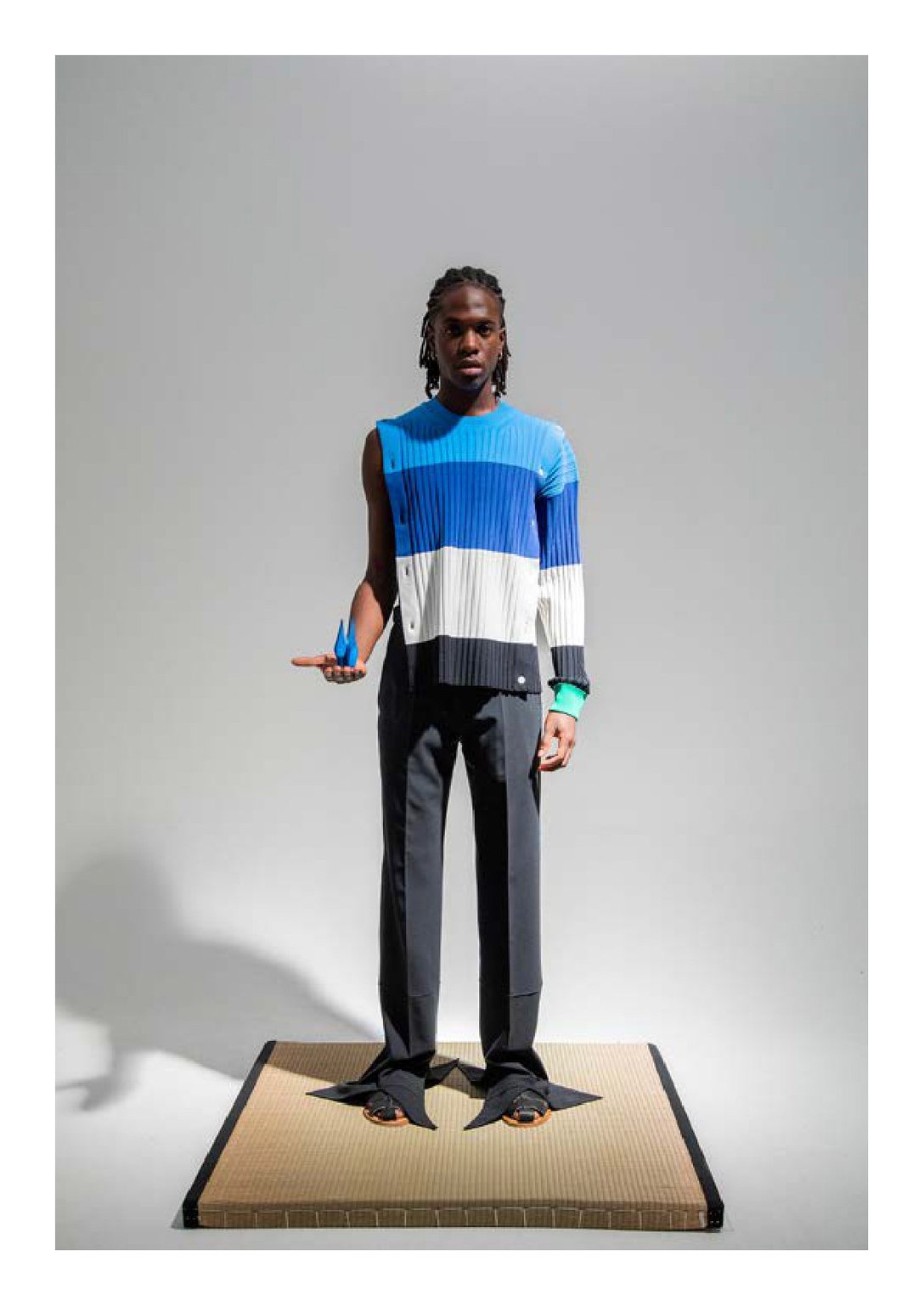

Image by: セッチュウ

“正直なもの”を作るために

―今後のブランドの構想は?

会社を大きくしていく上で、コマーシャルなアイテムを作っていくことはあると思いますが、今すぐではない。利益優先でやってしまうと、どうしても“正直なもの”が作れなくなってしまいます。まずは工場と一緒に成長していくことを大切に、徐々に生産量を増やす道を探っていきたい。今の時代、手作業で作る服はマーケット的にも希少ですし、その良さを壊すようなことはしたくないですね。

―ショーをやる予定は?

現代ではファッションショーに新鮮味もリアリティもあまり感じないので、それほど興味がありません。デザイナーからするとショーの仕組み自体は意外と簡単で、お金さえあれば場所を借りて、特にコンセプトなしでモデルを永遠と歩かせるだけで出来上がってしまう。それよりも、実際に訪れた方に何かを経験してもらうパフォーマンスアートのような見せ方をしてみたいです。

―多くのショーを経験してきたからこその意見ですね。

そうですかね。ジバンシィで鮮明に覚えているのが、入社して初めてのショーのフィッティングの時に、僕の目の前でモデルが着ている服が全身張り裂けたんです。そのままモデルが歩いて行くのを、僕も歩きながら縫い直すという作業をしながら、何をしてるんだろう…という気持ちに(笑)。だからこそ、本当にいいものを作って、実際に触れてもらえるような場の方が興味があります。

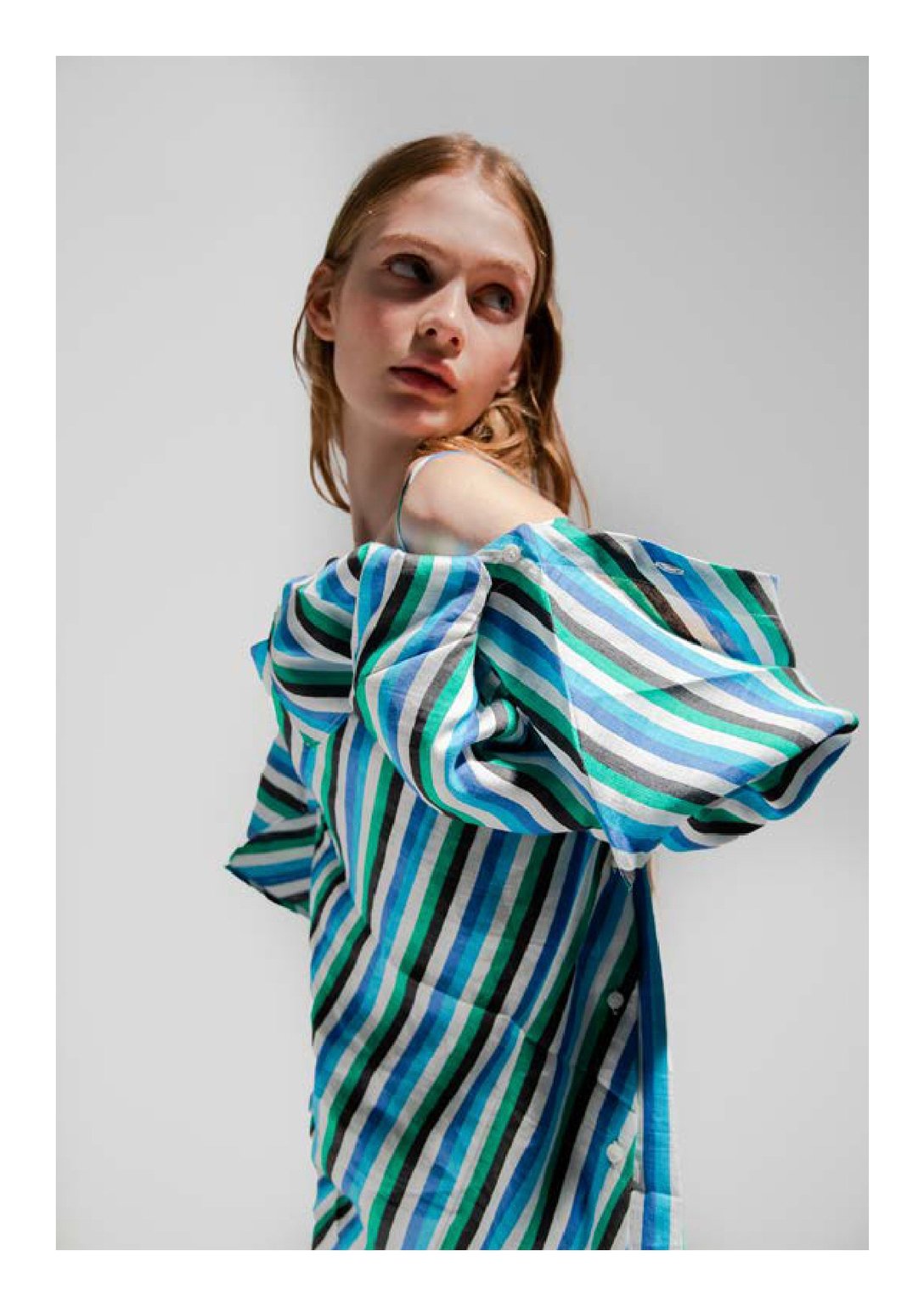

Image by: セッチュウ

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【インタビュー・対談】の過去記事

RELATED ARTICLE

関連記事

READ ALSO