「サルバム(sulvam)」や「コウザブロウ(KOZABURO)」など海外で活躍するデザイナーズブランドを成功へと導く、今勢いのあるエージェンシー「1729AGENCY」。セールスからPR、クリエイティブ制作、所属クリエイターのマネジメント、出版まで業務は多岐にわたる。そんな日本のファッション業界を裏から支える、「1729AGENCY」代表の戸村直広氏にインタビューを敢行。同氏の波瀾万丈なキャリアから、世界で通じるブランドの資質、ファッション業界が抱える課題について話を伺った。

文化卒業後、単身アメリカへ

ADVERTISING

ー文化服装学院 服装科(2年制)の出身とのことですが、卒業後は?

卒業後、当時人気だった「ガス(GAS)」というイタリアのデニムブランドに販売員として入社しましたが、半年も経たないうちに辞めました。あー、もうだめだと思って(笑)。大手アパレル企業だとある程度、決まったキャリアの道がありますよね。販売員からスタートして、店長、スーパーバイザー、バイヤーになっていくみたいな。そうしたキャリアを進んでいる社員の方たちを見て、これは自分にはできそうにないなと感じてしまったんです。

その後、ずっとインポートを扱う仕事をやりたいという思いがあったので、まずは英語を勉強しに行こうと思い立ち渡米することを決意。会社を辞めた直後は、まずは渡航資金を貯めようと一度地元の千葉に帰りました。

ー社会人になって早々、かなり思い切った決断をされましたね。

インポート関連の仕事をするなら、英語ができないと何も始まらないなと思ったんですよね。正直、渡米は「英語を勉強しに行こう」みたいな軽いノリでしたが(笑)。それが今から15年程前、20歳位の時ですかね。向こうではLAの語学学校に通いながら、服屋でアルバイトをしていました。

当時LAではスタッズベルトブランド「HTC」がすごく流行っていたりと、ヴィンテージブームの流れが来ていて。古着やアメカジ、デニムがめちゃくちゃ流行っていた時期で、現地を訪れた日本人バイヤーをアテンドしたり、買い付けを少し手伝うこともありました。

ー実践経験の中でスキルを身につけていったんですね。

渡米したばかりの頃は何も知らない状態だったので、本当にアシスタントみたいな仕事ばかりでしたよ。そこから25〜26歳頃までLAに滞在しました。

「1729AGENCY」代表 戸村直広氏

Image by: FASHIONSNAP

ー長期間アメリカにいたんですね。

日本に帰国する前にヨーロッパを見ておこうとバックパッカーをしたんですが、その時に色々なショップを巡りました。HTC ディレクターのジップ・スティーブンソン(Zip Stevenson)さんに各都市のイケてるショップオーナーを紹介してもらって、挨拶しに行って。LAから当時兄が住んでいたドイツをまずは訪れて、その後イタリアやスウェーデンなど9ヶ国程まわりました。

ーそれは将来的なビジネスチャンスを見越して?

いえいえ、全くそんな意図はなかったですよ。商談をしに行ったのではなくて純粋に会ってみたい人、行ってみたいイケてるショップを見にいった感じで。1人旅でしたし、当時はびっくりするくらいお金を持っていなかったので、観光名所を訪れても全然面白くなくて。どうせだったら、面白い人に会ったほうが楽しいじゃないですか。当時まだ25〜26歳の若者にショップのオーナーさんが店内を見せてくれて、ご飯食べさせてくれたりとすごく親切にして頂いたのは嬉しかったですね。その時に出会ったオーナーの方々とは今も繋がっていて、今では仕事仲間として連絡を取り合う方もいます。

ー印象に残っているショップはありますか?

レジェンド的存在のセレクトショップ「マックスフィールド ロサンゼルス(MAXFIELD LOS ANGELES)」は、LA時代に良くしてもらっていたので印象深いですね。社長が本当に面白い方で。丁度僕が日本に帰国したタイミングに、当時人気だった「マスターマインド・ジャパン(mastermind JAPAN)」の休止前最後のコレクションを世界中のバイヤーが日本に買い付けにきたことがあったんですが、縁あってその時にマックスフィールドのアテンドをすることになって。とんでもない金額を買い付けて帰っていきました(笑)。

ー帰国後はどのようなキャリアを?

「ワンダーラスト・ディストリビューション」に入社しました。4年程在籍して、29歳の時に独立しました。

ーセールスという仕事には学生時代から興味があったんですか?

正直、文化の服装科にいた時はセールスやPRといったビジネスサイドのことは詳しく学んでいなかったんですよ。ディストリビューターとして、日本にまだ入ってきていないインポートブランドを持ってくるような仕事をしてみたいと漠然と考えていた程度でした。

ー前職でファッションビジネスの"いろは"を学んだ?

ヴィンテージ系のアメリカブランドばかり通ってきて、当時はパリコレに参加するようなモード系ブランドの知識がほとんどありませんでした。ワンダーラストはヨーロッパ圏でディストリビューションしていたのでゼロから全てを教えて頂いて。パリ、ロンドン、ニューヨーク、ミラノのコレクションやピッティ・イマージネ・ウオモ(Pitti Imagine Uomo)へ行き、社長と僕の2人でほとんどの仕事をこなしていましたね。

「1729AGENCY」のオフィス

Image by: FASHIONSNAP

ー当時は今ほど海外セールスに注力するブランドは少なかったと思います。

今は韓国や中国などアジアセールスが当たり前のようにありますが、当時はまだ海外セールスよりも国内セールスの勢いが強かったんですよね。日本国内の売上って世界的に見てもかなりの割合を占めるので。イーストランドが「サカイ(sacai)」のセールスを手掛けていましたし、全くなかった訳ではないですが、まだ多くはなかったとは思います。

サカイや「アンダーカバー(UNDERCOVER)」といったほんの一握りのブランドを除き、「ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)」「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」「イッセイ ミヤケ(ISSEY MIYAKE)」に続くような海外の第一線に躍り出るブランドはほとんどなくて。「ジョン ローレンス サリバン(JOHN LAWRENCE SULLIVAN)」は僕が海外セールスを2〜3年ほど担当していたブランドで、本格的に海外セールスに携わり始めたきっかけでした。

ーブランドが海外進出に足踏みしていたのは、日本という大きな市場があったから。

そうですね。今思えば、当時はグローバルでの挑戦に対して消極的な流れはあったように感じます。それは決して言語の壁だけが理由ではなくて、良くも悪くも日本国内がとてつもなく潤っているマーケットであることが要因の一つ。各県に良いブランドを扱うイケてるショップが必ず1つはあって、これだけ良いお店が集中しているのって本当に日本くらいなんですよ。日本国内でブランドとしてある程度成功したら、数億の売り上げだったら割と到達し得るものですから。

一方で、フランスをはじめヨーロッパ圏でイケてるお店って実はそこまで多くない。アジア圏も大手の百貨店くらいしかデザイナーズを扱える店舗がないですよね。マーケットがかなり小さいく、自国の中だけでは売り上げが立てられないから、最初から世界と戦わなきゃいけない状況があるんですよね。

ー日本と欧米で環境が与えるマインドの違いは確かに大きいですね。

日本って服に限らずエンタメも同様の現象が見受けられますが、国内だけである程度ビジネスが成り立つ土台がありますからね。行く必要が無いと言うと語弊がありますが、国内で10億円くらい売り上げを作れたら、従業員20人は雇えるし、ある程度良い暮らしができる。それを100億円まで押し上げようとしようとしたら、それは国内だけでは絶対にできないので、海外に出ていかなければいけなくなるという話で。

「クリエイションには絶対に口出ししない」

ー社名「1729AGENCY」の由来は?

「1729」という数字について有名な数学者が「世界で最も退屈な数字の羅列」と言った逸話があって、そこから取っています。ただ、実はあまり深い意味は無くて、単純に数字を入れたかっただけなんです(笑)。

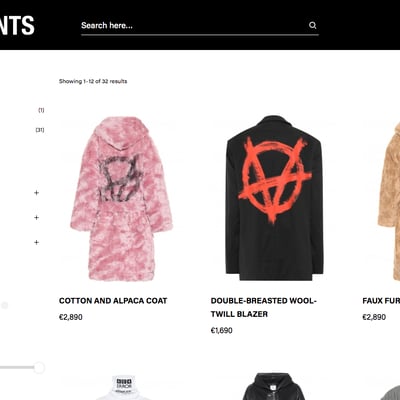

ー1729AGENCYで扱っている主要ブランドは?

「ノア(NOAH)」「ベイシックス(BASICKS)」「サルバム(sulvam)」「コウザブロウ(KOZABURO)」「ルーズジョインツ(loosejoints)」「レシス(LES SIX)」「パム/パークスアンドミニ(P.A.M./Perks and Mini)」などです。「ブラックアイパッチ(BlackEyePatch)」もこれまで担当していましたが、2022年春夏シーズンをもって契約が終了しました。

ー契約の打診は基本的にはブランド側から?

オファーを頂くこともあれば、場合によってはこちらから声をかけて提案させて頂くこともありますね。今携わっているブランドだけで正直手が一杯なので、こちらからの提案は今はほとんどありませんが...。ブランドごとに契約内容は異なりますが、セールス以外の部分でもさまざまな形で協力体制を取っています。

「1729AGENCY」代表 戸村直広氏

Image by: FASHIONSNAP

ー契約内容についてもう少し詳しく伺えますか?

一般的なセールスの場合、ブランドが計上した売上に対して契約で取り決めたパーセンテージをお支払い頂くといった流れが主流ですが、ディストリビューションの場合は少し異なっていて。まず、うちが商品を買うんですよ。つまりブランド側に弊社がお金を支払う。エージェント契約の場合ですと売上の何%かをお支払い頂く形ですが、弊社では加えて稼働費といいますか、シーズンフィーというものを設けています。その代わり打ち合わせもにも参加しますし、企画等のブランド施策も一緒に考えます。

ーセールスはセールス、PRはPRと分業が進んでいるファッション業界ですが、包括的に携わることにどのようなメリットがあるのでしょうか。

一緒になって盛り上げていけるということですかね。ブランドからオファーされればヴィジュアルやルックを作ることもあるんですが、それは僕らがお客さまにブランドを薦めるんだから自分たちが一番かっこいいと胸を張れるルックがあった方が良いじゃないか、というシンプルな理由からで。何よりも、そうしたブランドとの関わり方のほうが仕事をしていて面白いですし。展示会のインヴィテーションを配って、人を呼んで、売れたら売上の何%もらいますよってというのは何だか機械的で味気がない。ブランドとのチーム体制で動けば全体感を掴めますし、ブランドの将来をデザイナーと一緒に想像しやすいんです。

ー密接なコミュニケーションがあるからこそ、ブランドとの信頼関係が築けるんですね。

そうですね、みんな家族みたいに仲が良いです。どのブランドも最高のチームだと思います。

一方で、シビアな意見を言うことも勿論あります。プライスのつけ方やMD構成、デリバリーに関してなどは特に。どんなにクオリティの高いコレクションを作っても、期日までに納品できなかったらお金になりませんから。イケてるブランドでも倒産してしまうということがこの業界ではよくありますが、原因は詰まるところそこなんですよ。

ー契約締結に際し、ブランドのどのような部分を見るようにしていますか?

オリジナリティがあるか、グローバルな視点を持っているかは見ていますね。とはいえ、最終的なジャッジは感覚的な要素もあるんですが。

ー感覚的というと?

デザイナーと話してみて彼らのヴィジョンや創作物に対して「面白い!」と心動かされる瞬間があるかどうかが大事だと考えています。

Image by: FASHIONSNAP

ーブランドと向き合う上で心がけていることは?

クリエイションに関しては絶対に口出ししないようにしています。その領域は僕には絶対できない部分ですから、最大限のリスペクトを払いたい。セールス視点でコマーシャルピースが必要だと思った場合は、「デザインは任せるのでシャツを作ってくれないか」「このアイテムを定番にしてくれないか」といった提案をすることはあります。

ー現在、1729AGENCYの拠点は東京のみですか?

今のところ拠点は東京だけです。ただ、韓国にもスタッフがいて、韓国ブランドのセールスを担当していたり、香港にはセールスパートナーがいるので現地で展示会を開いたりと、国外での事業展開も行っています。

ーヨーロッパ市場での展開は?

サルバムが先日、フランスに法人を設立しました。100平米程度のスタジオを借りてゼロから一緒に作っていって。場所貸しのような形で、他のブランドも展示会で利用できるようにしていこうと考えています。

ーコロナの影響はありましたか?

ありました。コロナの影響で契約していたインポートブランドが減ってしまったのは残念でした。

ーコロナ前と比べて、セールスに求められることは変化していると思いますか?

これまではブランドを売り出す際、ドーバーストリートマーケットギンザ(DOVER STREET MARKET GINZA)や伊勢丹新宿店メンズ館、インターナショナルギャラリー ビームス(International Gallery BEAMS)、スーパー エー マーケット(SUPER A MARKET)などの高感度ショップにまずは取り扱ってもらって、そこで売れると地方や海外からの買い付けが増えるといった成功の方程式のようなものがあったじゃないですか。ですが、コロナ禍になり都心の大手ショップの元気がなくなってしまったことで、そうしたこれまでの流れは変わりつつあると感じています。一方で、地方のセレクトショップの勢いはコロナ禍でも全然ある。結局それって販売員の個の力なんですよね。個人についているファンたちが買い続けてくれているんですよ。

セールスからクリエイティブエージェンシーへ

ーコロナ禍で日本のファッション業界は転換期を迎えています。業界の課題感をどのように捉えていますか?

チーム編成が上手くできていないブランドが結構多い印象を持っています。日本のブランドって何でも自分たちでやろうとする傾向があるんですが、デザイナーとセールスって全く異なる思考で物事を進めていくので、やっぱりその分野のプロがやった方が絶対いい。デザイナーは人々に衝撃を与えるものをクリエイトすることに専念して欲しいので。

ーデザイナー自身にビジネス的視点は必要だと思いますか?

ある程度は必要ですが、ビジネスパートナーと二人三脚でブランドを運営するという方法もあるとは思います。

「1729AGENCY」代表 戸村直広氏

Image by: FASHIONSNAP

ー海外メゾンではビジネスパートナーを立てる事例が多いですね。

ショールームを軸としたビジネスって向こうの方が活発なので、プロフェッショナルを各所に配置したブランド運営に長けていますよね。例えば、「ヴェトモン(VETEMENTS)」はかつて、兄のデムナ・ヴァザリアがクリエイティブ、弟のグラム・ヴァザリアデムナが経営をそれぞれ担っていた時代がありましたし。

ーグローバルで生き残れるブランドは、ブランディングにも秀でています。

そうですね。「メゾン マルジェラ(Maison Margiela)」や「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」は、クリエイションは言うまでもなく、ブランディングの部分が本当に卓越していますよね。あとは、ダニエル・リー(Daniel Lee)が「ボッテガ・ヴェネタ(BOTTEGA VENETA)」のクリエイティブディレクターに就任し(*2021年に退任)、リブランディングを進めていた当時、彼はクリエイティブエージェンシーを起用したチームの再編成に取り組んだそうなんですよ。ある時、フォトグラファーのタイロン・ルボン(Tyrone Lebon)が撮影したヴィジュアルを見かけてそれがすごく印象に残っていたんですよね。正直、ボッテガ・ヴェネタに対してすごく思い入れがあるというわけでは無かったので、よくよく調べてみたら、それがダニエル・リー就任後に発表したシーズンヴィジュアルだと後から知って。「タイロンにヴィジュアルを撮らせるなんて、ボッテガめちゃくちゃかっこいい」となって、そこからボッテガに対する見方が変わりました。この時は、ブランディングのあるべき形ってこういうことだよなあ、と改めて考えさせられた瞬間でしたね。規模の大小を問わず、ここまで突き詰めてチーム編成に取り組むブランドは、まだ日本では少ないように感じます。

ー戸村さんはセールスやPR業務以外にもさまざまな活動をされています。

クリエイターとタッグを組んで書籍を出版しています。メディアプロジェクト「POST-FAKE」では、日本を代表する写真家として知られている高橋恭司さんの写真集を出版しました。フォトグラファーの小浪次郎さんとは、過去にブラックアイパッチの写真集「JIRO KONAMI: GIMATAI」を一緒に制作したり。

「JIRO KONAMI: GIMATAI」

Image by: FASHIONSNAP

ー今後のヴィジョンについて教えてください。

セールスやPR、出版には引き続き携わっていきますが、新しくクリエイティブエージェンシーのようなチームを作ろうと動いているところです。スタイリストやフォトグラファーが既に所属しているので、ゆくゆくは垣根を超えて彼らとブランドで一緒に面白いことができたら良いなと。クリエイターたちを売り出す機会にもなりますし。セールスに関してはホールセールしかやったことがないんですが、リテールにも興味あるので、そういう動きもでしていけたらと考えています。

Image by: FASHIONSNAP

ー既存のビジネスモデルにとらわれず幅広く活動していく。

セールスって繁忙期はかなり忙しいんですが、そうでない時期は割と時間の融通が効くので。その期間にクリエイターと仕事をすることもまた、僕にとってはすごく刺激的。バックパッカーをやっていた頃から仲の良いタイポグラファーがいるんですが、それこそ今彼と一緒に日本の企業ロゴを制作する案件を進めています。

ー戸村さんにとって仕事の原動力は「面白さ」?

そうですね、仕事をする上で大切にしている部分の一つだと思います。LA時代に面白いと思うことを最大限楽しんでいる人々、そしてマックスフィールドのようなイケてるショップがカルチャーを生み出す瞬間を目の当たりにしてきたので、その原体験は大きいです。

ーこれまで多くのブランドの成長を支えてきましたが、将来的にご自身のブランドを立ち上げる可能性はあるのでしょうか。

絶対やらないと思います(笑)。周りに才能溢れる人やかっこいいモノが多過ぎて、自分でゼロから作ろうという気持ちにはなれないので。0を1にするよりも1を100にする方が好きということもありますし、これからもブランドやクリエイターたちと面白いことを仕掛けていきたいですね。

(聞き手:長岡 史織)

Image by: FASHIONSNAP

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【インタビュー・対談】の過去記事

RELATED ARTICLE

関連記事

READ ALSO