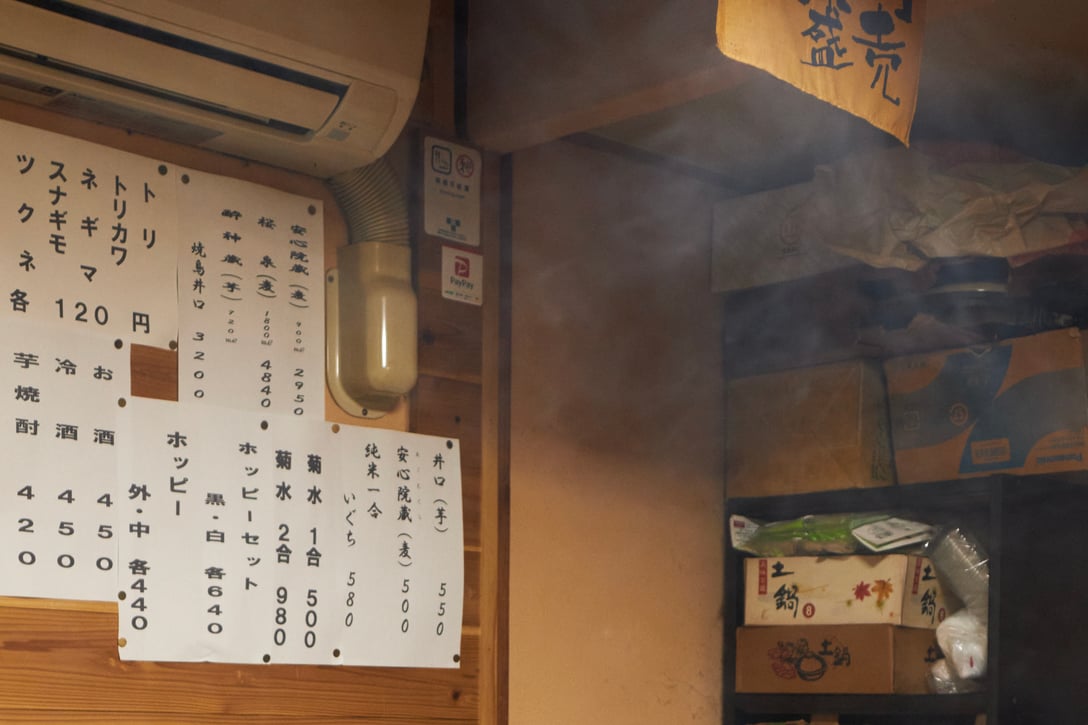

会議室でのかしこまった対談よりも、お酒とタバコを片手に話した方が素直な話を聞けるかもしれない、と二人のデザイナーを呼び出して行った「デザイナー居酒屋本音談義」。複数の共通点を持つ、「ファイナルホーム(FINAL HOME)」の津村耕佑と「ソウシオオツキ(SOSHIOTSUKI)」デザイナーの大月壮士による、ファッションの話。連載二回目は「バレンシアガ(BALENCIAGA)」や「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」を例にしたファッションの「リアル」と「フェイク」の在処。

津村耕佑

1959年埼玉県生まれ。1982年に第52回装苑賞を受賞し、1983年に三宅デザイン事務所に所属。三宅一生氏の下主にパリコレクションに関わる。1992年ジャケット全体を収納スペースとして活用した「ファイナルホーム(FINAL HOME)を考案。1994年にファッションブランドとして「ファイナルホーム」と「コウスケ ツムラ」をエイ・ネットからスタートさせ、パリコレクションとロンドンファッションウィークに初参加する。2008年から武蔵野美術大学空間演出デザイン学科の教授に就任し現職。2015年に独立し、フリーデザイナーとして活動している。

大月壮士

1990年千葉県生まれ。2011年文化服装学院アパレルデザイン科メンズデザインコース卒。在学中、プライベートスクール「ここのがっこう」に通い、山縣良和と坂部三樹郎に師事。2015年AWよりメンズウェアレーベル「ソウシオオツキ(SOSHIOTSUKI)」を立ち上げる。LVMHプライズ2016のショートリストに日本人最年少でノミネート。2019年度 Tokyo新人デザイナーファッション大賞プロ部門入賞。TOKYO FASHION AWARD 2024を受賞した。

目次

ADVERTISING

ブランドに流れる「エモ」

ーお二人は、デザインをどこで、いつ思いつくことが多いですか?

津村:俺は机では出ないな。彼女の家に行って、ソファーの上で「暇だなあ」とぼんやりしている時とか、そういうシーンがないとダメなタイプだ。

大月:僕はどっちもあります。机に向かう時もあるし……。でも、銭湯で出ることが多いかも。湯船より、水風呂の方が出る。

津村:今流行りの「ととのい」だ(笑)。

大月:はい(笑)。基本的には、妄想であればあるほど良いアイデアは出る気がしています。昨日も、琴菜(KOTONA 山下琴菜)に「結局、クリエイションの話でしか盛り上がれないの?」と聞かれて。たしかに、仲間内で飲んでいてファッションやクリエイションの話をしだすと、琴菜や横澤さん(Kotoha Yokozawa 横澤琴葉)に「飲みの場に来てまでファッションの話したくないよ」と言われたりするんですよ。それは多分、津村さんみたいになんでもない日常会話の中からクリエイションを生み出す人と、そうじゃない人の違いなんですよね。

津村:すごくわかるな。どちらが良い、悪いはないけど、結局、酒を飲んで煙草を吸ってゲラゲラ笑っている時が一番本当の話をしていることは多いし、超良いアイデアが出たりもする。逆も然りで、酒を飲んで「俺、天才だわ」と思っていても、次の日見たら「なんだこれ」みたいなこともよくある(笑)。

ー勝手ながら、お二人ともコンセプチュアルなものづくりをするデザイナーという印象があります。

大月:僕は全然そんなことはない。コンセプトというよりはイデオロギーとかそういった所が大きいかもしれない。

津村:僕も全然そんなことない。

大月:そうなんですか。ちょっと意外です。

津村:うん。よく言われるんだけど、実はそうでもなくて。どちらかといえば、インスピレーションありきで後からコンセプトを付けているだけだね。

大月:津村さんってエモいんですか?

津村:エモいと思いますよ。

大月:ファイナルホームの「エモ」をちょっと聞きたいです。

津村:さっきもチラッと話したけど、ファイナルホームはそもそも、当時の彼女の家に転がっているクッションや座布団を見て「ファスナーを開け、中身を取り出すとカバーが残る。それを繋げたら服になるだろうな」と思ったのがきっかけだったんですよ。最初から「サバイブ」というテーマを掲げていたわけではなく、身近な物質から発想したものです。物質の声を聞いて、最終的に出来上がったものを自分自身も新鮮な気持ちで見返して「これはなんなんだろう」と後から考え、理解する。その時にどの文脈を用いて、どこに落とすかで価値が変わるんじゃないかな。

ーソウシオオツキのエモはどこですか。

大月:物語性ですかね。例えば、今日のお店の壁面に「天皇陛下御即位」という札が飾ってあるけど、ああいうものって日常に溶け込んでいるから意識していないと着目しないものだと思うんですよね。そういうのを踏まえて改めて歴史を調べてみると「そうか、日本人ってこうなんだ」と自分の中で納得する部分が新たに生まれるというか。

津村:なるほど。ファッションショーの演出とかで、服に接続させるための装置として物語をはめるデザイナーは多いけど、デザインする前から物語を入れるというのは確かに「ブランドのエモ」と言えるかもね。

ファッションデザインだからなせる「日本らしさ」の在処

津村:ソウシオオツキは「日本人的なもの」がキーワードと言えると思うんだけど、それはどうしてなの?

大月:最初は、純粋に興味だったかもしれないです。父親がどちらかと言うと右寄りな思想を持っていて。一方で、高校の時にお世話になった先生はいわゆる、日教組的な思想で、国家斉唱の時に一人だけ歌わない人だった。そういう環境もあって「日本らしさってなんなんだろう」と考えていたんですけど、今はもう自己暗示に近いかもしれない。「そうあるべきだ」みたいなものもあるし、繰り返すうちにそうなっちゃったという感じです。ブランド運営はそこを解きほぐす作業でもありますね。

津村:「ブランドの世界観を作る」という意味では、すべてが重要な物語ですよ。

大月:やっぱり海外コンプレックスみたいなのが、昔からあって。そこに対する抗いを意識し始めたことも少しは関係あるかもしれないです。

津村:俺も西洋のカウンターとしての「日本的とは何か」ということはずっと考えていて、ファイナルホームもその限りですよ。だって、そもそも洋服は外国人の方が絶対に似合うんだもん。今、韓国のアイドルがラグジュアリーブランドの服を着てプロモーションをしているけど「まじで似合っているの?」と思うもん。かっこいいの概念が変わってきたのかもしれないけどさ。

大月:ある意味で「日本人が全員洋服を着ている」という時点で、本当はものすごく迎合しているんですよね。本来洋服は西洋人のもので、日本人として西洋の文脈にどう迎合していくかはブランドとしての大義ではあります。

津村:ファイナルホームは着物の概念を借りているところもあって。あの服は「隙間に新聞紙を詰めれば防寒着に、予め非常食や医療キットを入れておけば災害時に対応できる」というコンセプトだけど、俺は一度も「“ポケット”に物を入れる」とは言っていない。なぜなら、俺の中では「着物の袖のように隙間を活かしたもの」であるから。じゃあ、隙間ってなんだろうなと考えると「あるけど、ない。あろうと思えばある」ということなんじゃないかな。隙間活用という考え方は、日本人以外は思いつかないよ。

大月:それは良い話ですね。日本って土地が狭いから、隙間を活用するのに長けていますし。所謂“洋”服に使われているポケットというのは、「何かをここに入れるから付けました」という機能性重視で目的があるけど、着物の袂を収納として使うのは目的があまりなく、どちらかといえば余白の活用ですもんね。

ファイナルホームを着用した津村

津村:とかく、最初から「日本らしいデザインをしよう」と思っちゃうと和柄のアロハシャツとか、スカジャンとかになりがちだ。あれの良さもあるんだけど、もっと違う日本らしさの方が俺はキュンとくるんだよな。

大月:余白って、想像力を補うことでもありますよね。五・七・五の俳句や川柳も余白を楽しむ遊びだなと。

津村:「ファイナルホームの服ってなんなんですか?」と聞かれたことがあって。俺は「0の服かな」と答えたの。つまり、これをひとつのプラットフォームとして考えると、着用者の物を入れることで初めて完成するものである、と。俺は別にデザインをしているわけではなく、着る人がデザインしている。格好を付けて言えば、俺は空白をデザインし、提供しているに過ぎないんだよね。

大月:新聞紙はガイドラインに過ぎない、と。

津村:うん。別に何を入れてもいいわけ。

センスだけでファッションを捉えようとすると様式にはまりすぎる

大月:津村さんって、プロダクトデザインとコンセプトのバランス感覚に優れているな、とずっと思っていたんです。日本人ってスペック主義の人が多いじゃないですか。

津村:めちゃくちゃ暖かい服、とかね(笑)。

大月:そうです。過剰にスペックを求める。ファイナルホームはある種、スペック主義を逆手に取った部分と、「生きるための服」というコンセプトのバランスがなんて素晴らしいんだ、と感動した記憶があるんです。

津村:センスだけで、ファッションを捉えようとするとどうしても様式にはまりすぎちゃうんだと思うよ。要するに俺は、ファッション業界の人間らしくないんだと思う。おしゃれな人とか、業界人とかはあまり好きじゃないからね(笑)。

大月:そこも津村さんが持つバランス感覚が成せる技だと思うんですけど、もしファイナルホームにファッション性がなかったら、おそらくアイデア商品みたいになっていたと思うんです。

津村:そこは作っている時も悩ましかったところだね。アイデア商品や便利商品は「便利を売り出すためのデザイン」「便利を可視化するための最適化」でしかなくて、そこがどうしてもダサい。でも、ファッション要素が強すぎると「流行」としてワンシーズンで終わっちゃうなと。

その解釈を誰が最初にわかってくれるかな、と思ったらファッション業界ではなくて、ヨーロッパの建築業界やアート界隈の方が先に理解してくれた。逆輸入だ、と思ったよ。

ファッションデザイナーにはバッドデザインが許されている

津村:大月くんは、小中高と優等生タイプだった?

大月:劣等生でファッションに逃げ込んだタイプですね。学校以外にコミュニティがなかったし、未だにクラブに行ったら次の日は熱を出します(笑)。

津村:ファッションに「逃げ込んだ」というのはよくわかるな。俺は小さい頃から図画工作の授業が得意だったんだけど、ある時から妙にテクニックを使う奴が出てきてさ。それを見て腹が立って(笑)。テクニックが上手なだけが評価されるなんて馬鹿馬鹿しいやと思って、じわじわとファッションにシフトチェンジして行った。

大月:さっきのスペック主義じゃないけど、やっぱりテクニック主体で「すごい技術でしょ?」みたいな機能としてしか機能していないものがあんまり好きじゃなくて。僕も美術の授業で「アイデア勝負だ!」と思って、アメリカ同時多発テロ事件を題材にしたコラージュ作品を作ったんですけど、先生に「僕はこれ、すごく好きだけどさすがに公式には受け取れないよ」と言われたのをすごく覚えている(笑)。

津村:だから「逃げ込んだ」と言うわけだよね。地雷系ファッションとかもそうだと思うんだけど、やっぱりみんな自由を求めてファッションに逃げ込むんだよ。ファッションは、社会制度から逸脱していることはむしろポテンシャルになりえるし、それは人間らしさを与える。

大月:ファッションの原始的な部分に「みんなが白を着ているなら、俺は黒を着る」という相対的な要素もありますからね。

津村:そうだね。服をわざと破いて安全ピンで止めるのも、今や「パンクファッション」として語り継がれているけど、よくよく考えれば「リメイクするならちゃんと直せばいいのに」とも思うし、グッドデザインとは言えない。でも、「安全ピンでその場をしのぐ」という感覚に心がぎゅっとなるのがファッションの懐の深さだよ。プロダクトデザイナーは「問題解決」が目的だから、グッドデザインを考えなければならないけどね。

津村:少し前から思っていることなんだけど、デザインの正しい翻訳は「最適解」だと思うんです。でも、ファッションデザインの場合は「バッドテイスト」もあり得てしまう。ここが教員としての評価が難しくて。もちろん、ファッションをわかっていると解釈できるんだけど、ファッション以外のデザイナーとは意見が割れる。そうすると行き着く先は「破壊的な行為がデザイン」なのかという問題になっていって、どちらかというとアートに近い考え方になっていくわけで。

スペック主義に抗う「行為の中にあるデザインのよさ」 バレンシアガを例に

津村:話は少し逸れるかもしれないんだけど、最近の「バレンシアガ(BALENCIAGA)」を見て「ヤンキーテイストだなあ」と思ったの。というのも、俺が若かった時、ヤンキーたちが女性用の編みサンダルを履くのが流行って。女性用のサイズだから、当然男性が履くと踵が出ちゃう。で、何を表現していたのかというと「俺には彼女がいるぞ」ということだったのね。「ちょっと、煙草を買いに行くために靴を履くのがめんどくさいので彼女のサンダルを借りました」という物語を紡いでいる。ファッションやカルチャーは、そういうリアルなバッドテイストから生まれてくる部分もあるんじゃないかな。

大月:なるほど。ストーリーや行為の中のデザインはやらせっぽくなくて、かっこいい、と。

津村:そうそう。例えば、枡酒で日本酒を飲む時に親指の水かきに塩を乗っけてそれをつまみに呑む親父とか、競馬場で耳に赤ペンや煙草を挿している人がやたら格好良く見えるのは、身体の凹凸を活かした機能性だけど、ストーリーの中に合理性があるから「かっこいい」と思える。

大月:「『100日後に死ぬワニ』に急に広告代理店が介入してきてダサい」みたいな感じで、現象のままの方が良かったりすることはよくありますもんね。みんなで盛り上がっていたのに、急に大きなものがパッケージングしてくることへの反抗心というか、予定調和になっちゃうと、ちょっと冷める。

津村:ファッションは始まる前までがリアルなんじゃないかな。ほんの一瞬、フェイクとリアルの間(はざま)がある。ファッションが一般化すると、その均衡が崩れてフェイクになるんじゃないかな。

ファッションにおける「リアルとフェイク」 ギャルソンを例に

津村:ファッションにおける、リアルとフェイクを考える時、俺はファッションショーを思い出す。昔のイッセイのショーは、ランウェイを歩くモデルが客席にいる知り合いやカメラマンに手を振って歩いてたんだよ。それはある種の「リアル」だよね。その直後くらいに、「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」がスポットライトも使わず、蛍光灯だけをランダムに灯して、モデルがただ一直線に歩いて帰るというショーをやったの。そこからガラッと、ファッションショーの様相は変わった。

大月:最近、「コム デ ギャルソン オム プリュス(COMME des GARÇONS HOMME PLUS)」の1980年〜1990年代のショーをリサーチのために見ているんですけど、直線を歩くことの強さを再確認したんですよね。「そこを歩くしかない」という必然性の中で際立つのは、フェイクかもしれないというファッションに対しての争いだな、と。

津村:それはある種のフェイクでもあり、リアルでもあるもんね。

大月:プレイヤー側の意見としては「俺のリアル」みたいなことをやっているのが一番いいな、と。じゃあ、俺のリアルとは何か、と問われるとそこは「エモに限るな」と僕は思うんです。例えば、先ほども話に出た僕の2023年秋冬コレクションは、自分の中では、エディ・スリマン(Hedi Silimane)のパロディでもあり、俺のディオールオム(DIOR HOMME)を意識して解釈しました。それと、「導線のない広い空間でモデルが練り歩く必然性なんかないよな」という僕のリアリティも含まれていて、このエモーショナルな感覚は大事にしていいよな、と。

ー津村さんのファイナルホームにおける「俺のリアル」は?

津村:ファイナルホームがデビューした1994年は、世界中で若者の失業率も高く、暗い世相だったの。だから、パリコレクションに代表されるようなエレガンスさが、俺を含めた若者には馴染みがなくて古く思えたんだよね。

俺の記憶では、映画「ブレードランナー」が公開されたり、パンクミュージックが流行ったりしたこともあって、若者が「何かを表現する場所」としてストリートを選び、ストリート文化が開花したと思っている。当然と言えばそれまでなんだけど、自分の暮らしと近くて、世相の暗さと隣り合わせのストリートの方が、何もかもがパリコレよりもかっこよくてリアルだと感じたんだよね。それは、長年穿いているうちにボロボロになっていくダメージジーンズが本物のかっこよさで、それを真似て工場で作られた“ダメージ加工”をダサいと思う感覚と近いと思う。皮肉ですらあるよね。

(聞き手:古堅明日香)

<目次>

デザイナー居酒屋本音談義、津村耕佑×大月壮士

1杯目:三宅一生に言われた「教える立場になんかなるな」

2杯目:バレンシアガとギャルソンを例に、ファッションにおける「リアルとフェイク」

3杯目:ファッションには場外乱闘が必要、ファイナルホーム復活はあるか

撮影協力:やきとり 井口

東京都世田谷区北沢5-20-11 メイゾン井口 1F

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【インタビュー・対談】の過去記事

READ ALSO