Image by: FASHIONSNAP

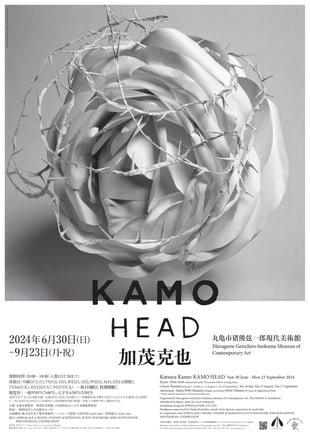

会期中も会期後も読める新たな批評の在り方を模索。会期後のレビューではなく、会期中の展覧会を彫刻家で文筆家の鈴木操がレビューする同連載。第11回は、表参道ヒルズ 地下3階 スペース オーで開催されている「KAMO HEAD ‐加茂克也展 KATSUYA KAMO WORKS 1996‐2020‐」について。鈴木は同展をどう見たのか。

ADVERTISING

世界を舞台に活躍したヘアデザイナーの加茂克也は、従来のヘアメイクのイメージを壊し、その領域の拡張を行ったことで世界的に知られているクリエイターである。筆者も学生時代に「アンダーカバー(UNDERCOVER)」のコレクションを通して初めて加茂のクリエイションを目にし、非常に大きな衝撃を受けたことを記憶している。この春、公式に“アフターコロナ”という状況が社会的な景色として開かれ、従来の適切な生活が戻りつつあるという楽観が人々の心を捕らえている。そんな中、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 A/W」の会期に合わせたと思しき今回の加茂克也展は、これまでの加茂の評価とは違った意味や価値が見えてくるものであったように思う。その理由は明確であり、つまり今の世相の影響、この展覧会が開かれたタイミングに由来している。この感慨は「これまでとは時代が大きく変わった」という実感を、筆者に強く刷り込んだ。それを踏まえた上で本記事では、ヘアデザイナー加茂克也が切り開いた領域が一体どういったものだったか、またそれが現在とどのように繋がっているかを探ってみたい。

ファッションショーという「装置」の役割を再考する

加茂の仕事を見ていくにあたり、まずはファッションショー、あるいはランウェイといった装置が一体何なのかを、明らかにしなければならないだろう。事実、展示された加茂の仕事の多くは、ファッションショーを条件に存在しえたものだからだ。

ファッションショーとは言わば、ブランドやメゾンのプロモーションのもと「人が衣服を着て歩いているだけ」の催しであり、同時に観客の存在が求められている。ファッションショーとは、たったこれだけの単純な対話的構造であるが、それ故にそこで構築される人間像には「人権」という近代ヨーロッパ由来の人格主義的理念が鎮座している。何故なら、ファッションショーの歴史は元を辿れば、ナチスの占領がもたらしたパリの暗い時代を払拭するために、クリスチャン・ディオールが戦後の復興的シンボルとして送り出された「ニュールック」のように、時代的な人間像が刻まれているからだ。このように、フィジカルショーには歴史的に積み上げられてきた“意味”が存在する。現在においても、人や国は、戦争という例外状態や移民、亡命といった曖昧な境界領域に立つ人々の人権を容易く蹂躙している。そんな中、この暗い時代を払拭するためにクリエイティビティは機能しようともがいており、だからこそ観客の存在が必要不可欠である。

今やSNSなどの情報化社会の加速に伴って、ファッションが生み出すイメージの伝達は、暗い時代に対して広く、強い意味を持ち始めている。そのことに自覚的なファッションデザイナーたちが、ファッションショーにおいて様々な仕掛けを持ち込んでいるのが現在の状況だ。故に近年行われた世界の様々なファッションショーについては、もう少し踏み込んだ省察が必要であるが、本稿では割愛する。しかし、実際にここ数シーズンの間で、様々な背景を持つ人たちがランウェイを歩いたのは確かだ。いずれにせよ、こういった状況を目の当たりにし続けている日々において、加茂の仕事を振り返ることには、大きな意味がある。

装飾品から、身体を衣服から切り離す装飾=純粋なオブジェクトとして機能したヘッドピース

ところで、ファッションショーにおける従来のヘアメイクの在り方は「身体と衣服を引き立てる装飾性」を求めるのが常だ。その上で言えば、ヘアメイクデザイナーでありながらも、“被り物”を多く製作し、むしろ人から顔の機能を奪い去ることで「身体と衣服とヘアメイクを自立させること」を目論んでいたのは言うまでもない。20世紀の先鋭的なファッションでさえも、あくまで着衣する人の身体と人格に従属する形で衣服がデザインされていたに過ぎず、「着衣する人の身体や人格を表面的に飾り立てること」に留まっていた。だが、1990年代以降に現れた先鋭的なファッションはもはや、着衣する人の身体や人格を装飾するだけには留まらず、「着衣する身体と人格の従属関係を破壊してしまうほどの過剰な彫刻的イメージ」を構築してきた。着衣する身体と人格への従属が断ち切られた次元において、装飾はその機能が打ち消され、純粋なオブジェクトへと変身する。まさにその筆頭として「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」のアンチモードなデザイン(例えば代表的な「こぶドレス」)があり、その系譜として「ジュンヤ ワタナベ(JUNYA WATANABE)」の脱構築的構想がある。それに追随するように、加茂のヘッドピースの多くは、ファッションにおける同時代的な彫刻的志向性を見せている。

「ジュンヤ ワタナベ」2006年春夏コレクションで使用されたヘッドピース

「ジュンヤ ワタナベ」2006年春夏コレクションで使用されたヘッドピース

ジュンヤ ワタナベと加茂の協業がもたらした「アンチメイク」

こういった経緯を踏まえると、本展覧会で注目するべきピースとなってくるのは、やはりジュンヤ ワタナベとの協業になってくるだろう。特に会場入ってすぐのエリアにあったジュンヤ ワタナベ 2006年春夏コレクションのものは、加茂のシグネチャーピースとして強い存在感を放っている。1980年代のロンドンパンクスたちのスパイキーヘアを想わせつつ、頭部を覆い護る甲冑をも彷彿させるボール紙で作られたヘッドギアは、革新的かつ過剰な装飾性を純然に発揮している。また展示では知ることができないが、当時実際に行われたジュンヤ ワタナベ 2006年春夏コレクションのフィジカルショーでは、このヘッドピースに加え、モデルの顔に透明なビニールが巻きつけられ、完全に顔の表情を奪い去るメイクが施されていたことも付言せねばならない。もはやメイクと言って良いかはわからないが、メイクが顔の表情や印象を装飾するものであるならば、ショーにおいて顔にビニールを巻きつける行為は、メイクの機能と顔の性質を否定し、メイクと顔の従属関係を破壊するようなアンチメイクといった様相であった。このアンチメイクによってもたらされる逆説的な顔の存在感は、装飾ではない方法によってメイクするという非常に高度なアプローチであり、「顔」にとっては興味深い方向性であろう。

ヘアメイクの過剰によって破壊された「顔」は徹底して人の外面のみを際立たせる

通常私たちの顔は、他者に向かって語りかける主体であり、また他者から語りかけられる対象である。身体のパーツで言えば、頭蓋や顔は、衣服を着たところでほとんど裸みたいな無防備な部分であり、胴体以上に人間の内面や人格を見出す部位である。それ故にファッションという領域において、頭蓋や顔に対してどのようなアプローチを施すかには、非常に重要な意味が与えられることになる。従来のヘアメイクがこのような倫理感に沿ってきたのは言うまでもない。他方で対照的に加茂の仕事は、頭蓋に注目を集めつつも、そこにある顔が持つ特質を隠すような、もっと言えば壊してしまうような操作を行っており、ヘアメイクの過剰によって、ヘアメイクそれ自体の機能を壊すアンチヘアメイクへと至っている。

加茂の仕事は言わば、人の内面を映し出す“顔”を消してしまうことを厭わない装飾の過剰によって、徹底して人の外面のみを際立たせているのが特徴と言える。もはや、本来人の顔が映し出している内面の気配は蒸発し、代わりに、人間をマネキンとして扱うような非人間的な領域が開けてくる。通常このような描写はネガティブな印象を与えるかもしれないが、むしろ逆に非常にポジティブなものとして受け止めるべきだ。と言うのも、私たちにとってファッションが純粋に外部的であるように、外面を過剰に装飾したり非人間的に見せかけることは、翻って内面が秘匿されることへと繋がり、人間の内部に存在する様々なものが逆説的に護られ、神秘化することにも繋がる。

ファッションの様相が、身体や人格との従属関係を破壊する彫刻的なものへと近づいていくことは、人間の内面と外面を完全に分裂させ、衣服の自律性を特徴付ける。これはある意味でモダニズム的観照を衣服へと向けることが可能となったのであり、少し勇んで言えば、ファッションという体系における独自のモダニズムが実現しているのだ。

また少し違う視点になってくるが、衣服が身体や人格の有無に左右されず、自律的であるという状態は、派生的に「衣服そのものの可動性」が生じていくことになる。連動してこの事態はファッションデザイナーという職業に、新たな意味を与えることになるかもしれない。念のために言っておくと、この自律性はかつての美術や建築のモダニズムを拡張して捉えた自律性ではない。実際に建築や美術の非装飾的なモダニズム様式とは真逆の様相、過剰な装飾の徹底として現れている。この達成は、ジュンヤ ワタナベの彫刻的な衣服だけでは足りず、加茂の破壊的なヘアメイクとファッションショーという環境が掛け合わさって見出すことができた、ある種の時代精神なのだ。ともあれ、このファッション独自の自律性は、加茂とジュンヤ ワタナベの協業が生み出したものであるのは間違いないだろう。

加茂克也のオリジナリティ

今や世界中、多くのファッションデザイナーが社会正義を語り、アイデンティティ・ポリティクスなど、人間の精神=内面と深く関わるメッセージを、衣服を通して世間へ送り出す時代となっている。他方そういったエシカルな状況と並行して、私たちは自らの外面と内面がまるで一致しているかのように、自らのスタイルをナルシスティックにセルフデザインする。このような状況を前にして、加茂とジュンヤ ワタナベの協業が生み出した「ファッション(衣服)の自律性」が実現された時代は、当の昔に過ぎ去ったと言うのだろうか。確かに、加茂がデザインするような、頭蓋のフォルムを壊し、顔の印象を奪ってしまうほどの装飾を行っている人は日常空間にほぼ存在しない。つまり加茂の仕事は、適切な生活をそもそも条件としない、不自然かつ、純粋な造形的探求において成立している。ファッションショーの場においてのみ成立する加茂のクリエイションは、その意味でファッションという営みが本来的に持つプリミティブな領域へと私たちを誘う。私たちがファッションに適切な日常生活と内面を求めれば求めるほど、加茂のようなクリエイションは存在しえない。それ故に加茂の仕事は、ファッションという領域が暗に前提としてきた人格や人権の本質を浮き彫りにする。私たちは自らの生きる権利の行使として装うのであり、外面と内面のせめぎあいとして立ち現れるファッションという領域を、独特の立場から明らかにしたのが、加茂克也という存在なのだ。

最後に、今回の記事の方向性からズレることもあってほぼ触れることをしなかったが、かたや加茂の仕事は、職人的な手仕事によって成立していたことが、展示全体を通して気付かされることでもあった。生々しいブルータルな素材の扱い方や、“手”の存在感が浮かび上がる手捻り的造形は、洗練されつつもどこか加茂の人柄が見えるようで、微笑ましくもあった。加茂の仕事には「ものづくり」という美しい時間が一貫して流れている。この寡黙なクラフトマンシップに、時代が移り行く中で、私たちはどのように応えることができるだろうか。ファッションはこれからも続いていくし、加茂たちがマークした地点へと、この先も繰り返し立ち返ることになるだろう。

彫刻家/文筆家

1986年生まれ。文化服装学院を卒業後、ベルギーへ渡る。帰国後、コンテンポラリーダンスや現代演劇の衣裳デザインアトリエに勤務。その傍ら彫刻制作を開始。彫刻が持つ複雑な歴史と批評性を現代的な観点から問い直し、物質と時間の関りを探る作品を手がける。2019年から、彫刻とテキストの関係性を扱った「彫刻書記展」や、ファッションとアートを並置させた「the attitude of post-indaustrial garments」など、展覧会のキュレーションも手掛けている。

(企画・編集:古堅明日香)

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【#会期中展覧会月報】の過去記事

RELATED ARTICLE

関連記事

READ ALSO