Image by: FASHIONSNAP(撮影Mai Endo)

欧米諸外国はもちろん、日本国内でも近年ジェンダーやセクシュアリティ、フェミニズムについての議論が盛んに行われるようになった。一方で、ファッションとして表層的にそれらを語っている人も少なくなく、一過性のブームであるという批判を聞くことも。そんな中、美術家の遠藤麻衣氏は「フェミニスト」という表象がいかに限定的に見られているかということ、「女性」という括りの中でも単純化されるものではないことなど、「日本のフェミニスト」というイメージを用いた作品を自分の身体を用いて制作。日本発のクィア系アートZINE「MULTIPLE SPIRITS/マルスピ」を創刊するなど、ジェンダーやセクシュアリティの造詣が深い人物としても知られている。

同氏はコロナ禍の2022年からニューヨークに滞在中。本連載ではそんな彼女がニューヨークを中心にクィアでフェミニストな芸術の活動をしているアーティストへのインタビューをベースに「現在のフェミニズムの様相」を独自の視点と切り口で、毎回異なるテーマを設けてアプローチする。

1984年兵庫県生まれ。民話や伝説などの史料や、ティーン向けの漫画、ファンフィクション、婚姻制度、表現規制に関する法律など幅広い対象の調査に基づき、クィア・フェミニスト的な実践を展開。身体を通じたおしゃべりやDIY、演技といった遊戯的な手法を用いている。主な個展に「燃ゆる想いに身を焼きながら」愛知県立芸術大学サテライトギャラリー SA・KURA(愛知、2021)。主なグループ展に「フェミニズムズ」金沢21世紀美術館(石川、2021)、「ルール?」21_21 DESIGN SIGHT(東京、2021)など。2018年に丸山美佳と「Multiple Spirits(マルスピ)」を創刊。2022年より文化庁新進芸術家海外研修制度でニューヨークに滞在中。

ADVERTISING

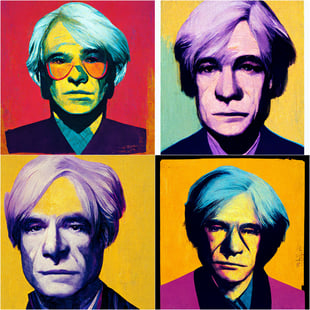

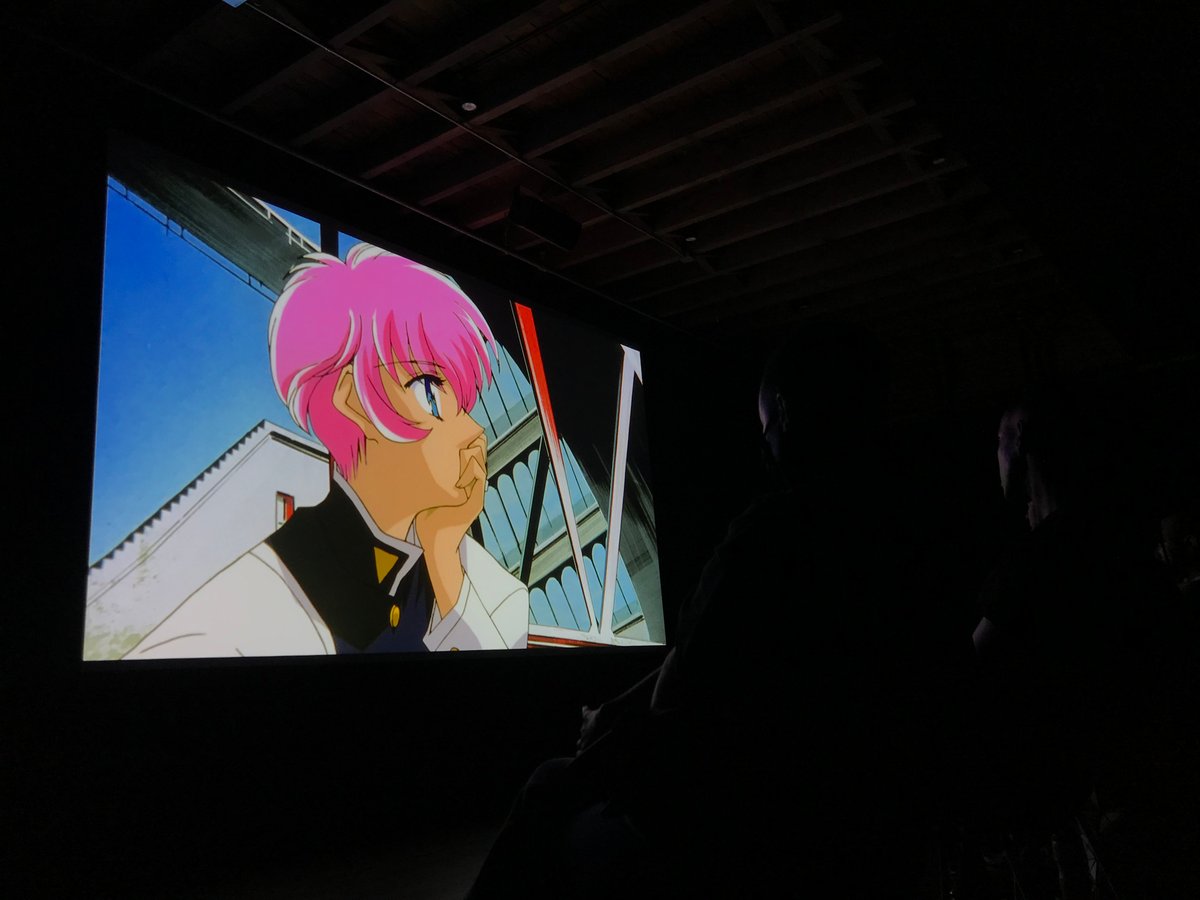

プライド月間に行われた「ウテナ」の上映会

1990年代日本の少女アニメが、「クィア・カルト・アニメ」としてファンから熱烈な支持を得ている。2022年6月24日、ニューヨークのブルックリンにあるe-flux Screening Roomで、「クィア|アート(QUEER|ART)」の企画による「少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録」(以下:「ウテナ」)の上映会が開催された。6月のプライド月間を祝うという趣旨である。

ウテナ上映会が行われたスクリーニング・ルームは、様々な分野を跨ぐアートと批評のプラットフォームであるe-fluxが、2020年に映像作品上映のためにオープンしたスペースだ。主催したクィア|アートは、1980年代のエイズ危機によって、指導者となる世代を失ってしまった次世代のLGBTQ+アーティストを支援する目的で2009年より始まった非営利の芸術団体だ。「世代や分野を超えたLGBTQ+アーティストの多様で活気あるコミュニティを支援する」ことを目指し、分野間交流を促すメンターシップ、上映会などのイベント、アーティスト支援のためのアワードといった活動を続けている。この日の上映会も、世代を超えたさまざまな人が集まる空間となっていた。

本記事ではアーティスト、リサーチとして一年間の予定で東京からニューヨークに移り込んだ遠藤が、クィア|アートのスタッフであり、ウテナ上映会の企画者、ドミニカ共和国出身でニューヨークを拠点に活動するノンバイナリーのアーティスト ダニエラ・ブリトへのメールインタビューを交えながら、「少女革命ウテナ」の美学とクィアネスについて、またこの上映会がプライド月間を祝いながらも、非政治化された「現実逃避」の場所となっていることがいかに重要なのかをレポートしたい。

「少女革命ウテナ」とは

「少女革命ウテナ」は、日本では子ども向けのテレビアニメとして1997年に放映された。「美少女戦士セーラームーン」を手掛けた幾原邦彦が監督を務め、脚本は榎戸洋司、キャラクター原案はさいとうちほによるものだ。1999年にはテレビシリーズのヒットを受けて劇場版「少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録」が制作。今回の上映会では同作が上映された。

物語の舞台は、鳳学園という全寮制の学校。そこに、天上ウテナという女子生徒でありながらも、男子用制服を着用する人物が転校してくるところから物語は始まる。学園では「薔薇の花嫁」と呼ばれている姫宮アンシーと「エンゲージ(婚約)」し、「世界に革命を起こす力」を手に入れることを目指す決闘ゲームが行われており、ウテナも「デュエリスト」としてそのゲームに参加、戦うことを余儀なくされる。この戦いの過程で、デュエリストたちの過去、兄弟や姉妹、友人、恋人といった親密な関係性におけるトラウマや秘密が徐々に明らかにされていく。

脚本を担当した榎戸は、ウテナをはじめとした日本の少女マンガが現代日本の一夫一婦制における恋愛を前提としていて「恋愛の形態がそのまま世の中の政治、国の在り方と結びついている」と指摘し、その上で「少女の関係性による世界の革命」を描きたかったとして次のように語っている。

もし、恋愛の形態が変わって新しい恋愛のコンセプトが出てきたら。その時変わるのは恋愛だけではなく、世の中みんなが変わっちゃうかもしれないというところまで含めて少女革命が描けないかと思った。

(榎戸洋司/BSアニメ夜話 :少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録、NHK、2005年10月25日)

セーラームーンやウテナがリアルタイムで放映されていた90年代後半に10代前半だった私自身も「少女」時代を過ごし、お茶の間で流れる少女アニメや、毎月購入する「りぼん」「なかよし」「ちゃお」といった少女マンガに大きく影響を受けた。榎戸が語ったように、少女マンガカルチャー特有の異性愛主義的な規範は、女性とカテゴライズされる身体に違和感なく生きていた私にすんなり内面化し、その後の生き方に大きな影響を与えた。しかし、その一方で、友情や恋愛といったかたちでは区別することのできない、親密で不安定な関係、ジェンダー、セクシュアリティの流動性を描き、示してくれたのもまた他でもない少女マンガやアニメだったのだ。

笑いに包まれるウテナ上映会

上映会前日の6月23日、私たちは信じがたいニュースを受け取った。連邦最高裁判所が、人工妊娠中絶の合憲性を認めない判断を表明したのだ。半世紀も前から憲法で保証されていた中絶の権利が覆され、人々は抗議のため広場に繰り出した。上映会の当日、私もワシントン・スクエアで行われた中絶の権利を訴えるデモに参加していた。プロテストの行進を離れて、e-fluxに到着した時には既に上映が始まって数分経っており、巨大なスクリーンにはウテナと西園寺の"デュエル"が映し出されていた。見慣れたアニメがスクリーンに映し出されている風景に対して一気に親しみを感じた。薄暗い会場を見渡す限り全ての席が埋まっているようだった。壁沿いに沿ってスクリーンの近くまで進み、最前列のはしっこで、床にしゃがみこんだ。

スクリーンの光に照らされる人々の横顔に目をやる。皆、見入っている様子だった。しかし、予想外の事態が起こった。武器を失ったウテナが断崖絶壁へと追い詰められるが、アンシーの裏切りによって窮地を脱する。そして、西園寺にとどめをさすために、ウテナはアンシーの胸部から剣を引き抜く……この場面で、突如会場に爆笑が巻き起こったのだ。あまりにも予想外の出来事で私は固まってしまった。クスクス笑いではなく、大爆笑なのだ。映画の上映中、この種の爆笑は幾度となく訪れた。はじめ、このショックは私にとって小さいものではなかった。私の知る「ウテナ」の鑑賞方法とは違う、そう感じたのだ。このことは私を不安にさせたが、やがて妙に開放的な気分をもたらしてくれた。

彼らは、爆笑するばかりではなかった。突然、気まずさに耐えきれぬほどの沈黙に包まれるような場面もあった。キャベツ畑のモンシロチョウが同性愛近親相姦を暗示させるシーンでは、間接的な表現を用いているにも関わらず、シリアスな主題のために空間が極度の緊張に包まれた。上映会で最も驚いたことは、鑑賞者が笑ったり、静かになったり、拍手したり、様々な感情が豊かに、激しく表現され、それを肌で感じ、共鳴しあうような上映空間となっていたことだ。もちろん、この映画の演出によるところも大きいと考えられる。幾原邦彦をはじめとする、アニメーターたちの粋を集めたこの作品には、独特の色彩と形態、装飾や構図、ポージングが織りなす、視覚的に強烈な場面が数多く散りばめられている。その過剰なまでの美しさの追求が、尋常ではないユーモアな態度として受容されるのだ。また、脈絡のないシーンを挟むカットアップが多用され、学園内抗争のシリアスなシーンから唐突に牧歌的な風景のなかで牛がのんびりと草を食べるシーンに切り替わるなど脱臼的に笑いを誘う演出も豊富だ。

上映後は、本上映会のキュレーターであるダニエラ・ブリト(Daniella Brito)とディロン・ローズ・ガーデナー(Dillon Rose Gardener)、ゲストアーティストのダッキー・ブルース・ディーン(Ducky Bruce Dean)とヘンリー・ロドリゲス(Henry Rodriguez)の4名による、アニメとキャンプ、クィアネスの交差点についてトークが繰り広げられた。

「ウテナ」が内包するクィアネスとは何か

そもそも6月のプライド月間に「ウテナ」を上映することにしたのは、ウテナとアンシーのレズビアンとしての関係性がこの映画の主題としてある、というガーデナーの提案による。異性が好きなのか同性が好きなのか、恋愛なのか、友情なのかわからない。それらが確定せずに物語が描かれていく点が、「ウテナ」のクィアネスなのだという。

ブリトは、「ウテナ」のクィアネスについて次のように語る。

クィアな関係や友情は、元々流動的なものだと思うんです。ロマンスとプラトニックな親密さの間を簡単に行き来する傾向があります。この映画では、その緊張感を頻繁に作り上げ、表現しています。ウテナとアンシーの間では、しばしば身体的な接触が性的な接触に傾きます。またある時は、この2人のキャラクターの親密さが、熱く激しい感情を帯びた会話によって感じとることができます。

ーウテナ上映会のキュレーター ダニエラ・ブリト

ウテナとアンシーが性的な接触とプラトニックな親密さの間揺れ動く様子が象徴的に現れるシーンの一つに、美術の授業でお互いをデッサンするシーンがある。この時、ウテナのヌードを描きたいとアンシーが提案し、ウテナが恥ずかしながら衣服を脱ぎ、それをアンシーが見つめる。続いて、アンシーも衣服を脱ぐことで物語が次の展開を見せるのだが、二人の関係性がプラトニックと性的なまなざしとの間で揺れ動く熱を帯びたシーンである。ダニエラによれば、「クィアな愛情とは、これらのキャラクターが具現化している感情のスペクトルを包み込む傾向がある」のだという。

また、アニメが描くクィアな愛情に関しては、2020年ウィーンでインタビューしたアーティスト ローサ・ウィザウアーの言葉が思い出される。私の友人でもあるウィザウアーは、90年代日本少女アニメや漫画が、ジェンダーに対する多様性から評価できる点として「セーラームーン」に登場するはるかとみちるを例にあげて以下のように述べている。

はるかとみちるは、どんなセクシュアリティを持っているのか疑問を呈されることなく、同じコミュニティに存在することができ、揶揄されることがありませんでした。

(ローサ・ウィザウアー/インタビュー:マンガとアニメがファッションになったとき、Multiple Spirits 2018年)

ウィザウアーの指摘からは、クィアな愛情が第三者から問われることのないコミュニティの重要性がみてとれる。「ウテナ」においても、レズビアンの関係性、プラトニックな親密さと性的な接触の流動性、友情と愛情の不確定な状態が表現されているだけではなく、それらをはっきさせることを、誰かから求められたりしないということが重要なのである。

「キャンプ」としてのウテナ

過剰なまでの装飾性、荘厳さと素朴さの同居、色彩の豊かさ、パンクチュアルなギャグマンガ的な応酬。こうしたウテナの魅力を、ブリトは「キャンプ」であると説明する。

「キャンプ」とは何か。1960年代のニューヨークでのゲイ・カルチャーを文化人類学的にまとめたエスター・ニュートンの「Mother Camp(1972年)」によると、ドラァグなど異性装における「同性愛のユーモアや趣味」の感覚を示す言葉であった。またキャンプという感覚を、歴史的にも文化的にも拡張して捉えようとしたスーザン・ソンタグは、1964年に書いた「《キャンプ》についてのノート」でそれが成立する条件を58に分けて記している。ソンタグによればキャンプ的な感覚は「スタイルを基準にして見た世界のヴィジョン」「誇張されたもの、"外れた"もの、ありのままではないものを好むこと」「途方もない審美主義」といった説明にみられるように、一般的な美意識から外れたり過剰だったりするスタイルの美しさを受容する感覚を示す。更には「あらゆるものをカッコつきで見る」こと「真面目なものを王座から引きずりおろすこと」つまり、スタイルを強調することによる、内容の軽視として説明されている。

この映画の各シーンは、独創性に傾倒すると同時に、コメディやハイパーセクシュアリティ、またその他「キャンプ」のキッチュな伝統に沿った弄びの美学に染まっているように感じられるのです。

ーウテナ上映会のキュレーター ダニエラ・ブリト

ブリトが言うような「弄びの美学」、ニュートンが述べた「同性愛のユーモア」、ソンタグが示した「スタイルの強調と内容の軽視」という説明から、キャンプは芸術作品と鑑賞者との間に一定の距離を保とうとする感覚としても見ることができる。とはいえ、この距離感は冷笑したり、判断したりするためのものではないとして、ソンタグは以下のようにも述べている。

56ー

キャンプ趣味とは一種の愛情(人間性に対する愛情)である。それは、ちょっとした勝利や《性格》の奇妙な強烈さを、判断するというよりめでるのだ。[...]この感覚を身につけているひとびとは、《キャンプ》というレッテルを貼ったものを笑っているのではなく、それを楽しんでいるのである。キャンプとはやさしい感情なのだ。

「《キャンプ》についてのノート」「反解釈」高橋康也・出淵博・由良君美・海老根宏・河村錠一郎・喜志哲雄訳、筑摩書房 1996年 P.460)

このように考えると、上映会での鑑賞者の笑いや拍手といった感情の表現は、鑑賞者自身と作品の距離感の模索であり、作品に対しての愛情を表明するアクションとして考えることができそうだ。

また作品と鑑賞者との間の距離感について、ブリトが鑑賞者のトラウマ的経験に触れながら、次のように語る。

私はアニメや漫画は、現実逃避のための素晴らしい手段であると思います。「現実の」問題を漫画で表現することで、物質世界に影響を与えるトラウマ的な出会いを軽くする傾向があります。物理的な世界の問題が想像の風景に映し出されると、それを分解し、消化し、解決策を見出すことが容易に感じられるのです。

漫画やアニメのユーモアもまた、私たちの物質世界を苦しませる問題を消化するのに役立ちます。

作品と鑑賞者との距離は、作品への愛情だけではなく、鑑賞者自身が自分を守るための距離としても働く。装飾的で幻想的なアニメの世界に自分の経験を投影する時間は、へばりついたトラウマを自分から引き剥がし、回復する手助けになるというのだ。回復の空間として機能しうる上映会について「キャンプ」が非政治的であることにも着目したい。

2ー

様式(スタイル)を強調することは、内容を軽視することである。[...]キャンプ的感覚が、参加コミットしていない、政治化を斥ける(少なくとも政治色のない)ものであることは、言うまでもない。

「《キャンプ》についてのノート」 P.434

「政治化を斥ける」とはどのような状態として考えられるだろうか。例えば、クィア理論家のジャック・ハルバースタムは「The Queer Art of Failure(2011年)」の中で、ゲイやレズビアンの主体が、これまでにも一部の学問においてリベラルな政治主体でいることを望まれ歴史的に「適切な」位置を与えられてきたことを指摘した。ハルバースタムは、そのような知識の固定化を批判し、政治主体のあり方から失敗したり、愚かでいることに創造性を見出そうとする。

性的マイノリティの人々が声をあげて抵抗し、権利獲得を目指してきた歴史への自負や敬意、また現在の人種差別や貧富、教育の格差などが複雑に絡み合いながら一括りには捉えきれない差別と抑圧の中でジェンダーの問題が可視化されることを促すプライド月間において「ウテナ」が上映される意味として「政治化を斥ける」ことを捉えてみたい。逆説的ではあるがウテナ上映会はセクシュアリティやジェンダーに関する個人的なことを政治的に表明しなくても人と集まり、コミュニティに属し、そして傷を癒そうとすることができるかけがえのない場所となっていたのではないだろうか。ブリトは、このコミュニティがウテナのカルト的な支持によってクィア・カウンター・カルチャーとなっている点を評価しつつ、集まることが持つ力についてメールの最後で次のように語ってくれた。

「私は、実際に集まってみる方が好きです。コミュニティの中で、他の人と一緒に映画を見ることで、そうでなければ見えなかった部分に気が付いたり、ユーモアを見出すことができると思うからです。この映画を実際に人と出会う空間で上映することができて、本当に嬉しいです」(ダニエラ・ブリト)。

(企画・編集:古堅明日香)

ADVERTISING

RELATED ARTICLE

関連記事

READ ALSO