"ゾンビ化"するアンディ・ウォーホル、ロエベ×ジブリやAI画像、TikTokの類似性

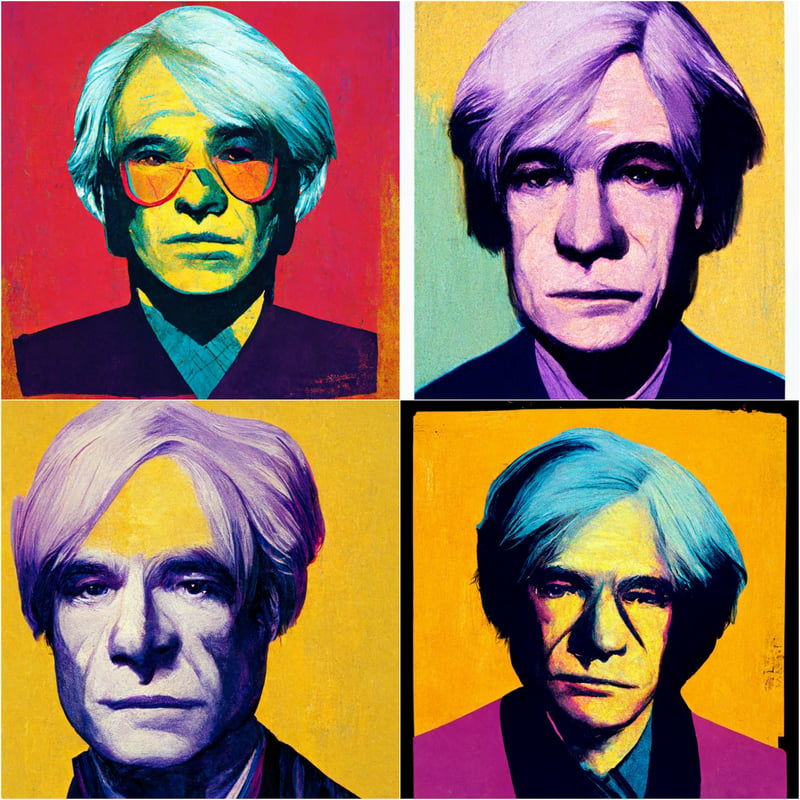

AI画像生成サービスが「アンディ・ウォーホル」のキーワードで制作した画像

IMAGE by: Midjourney

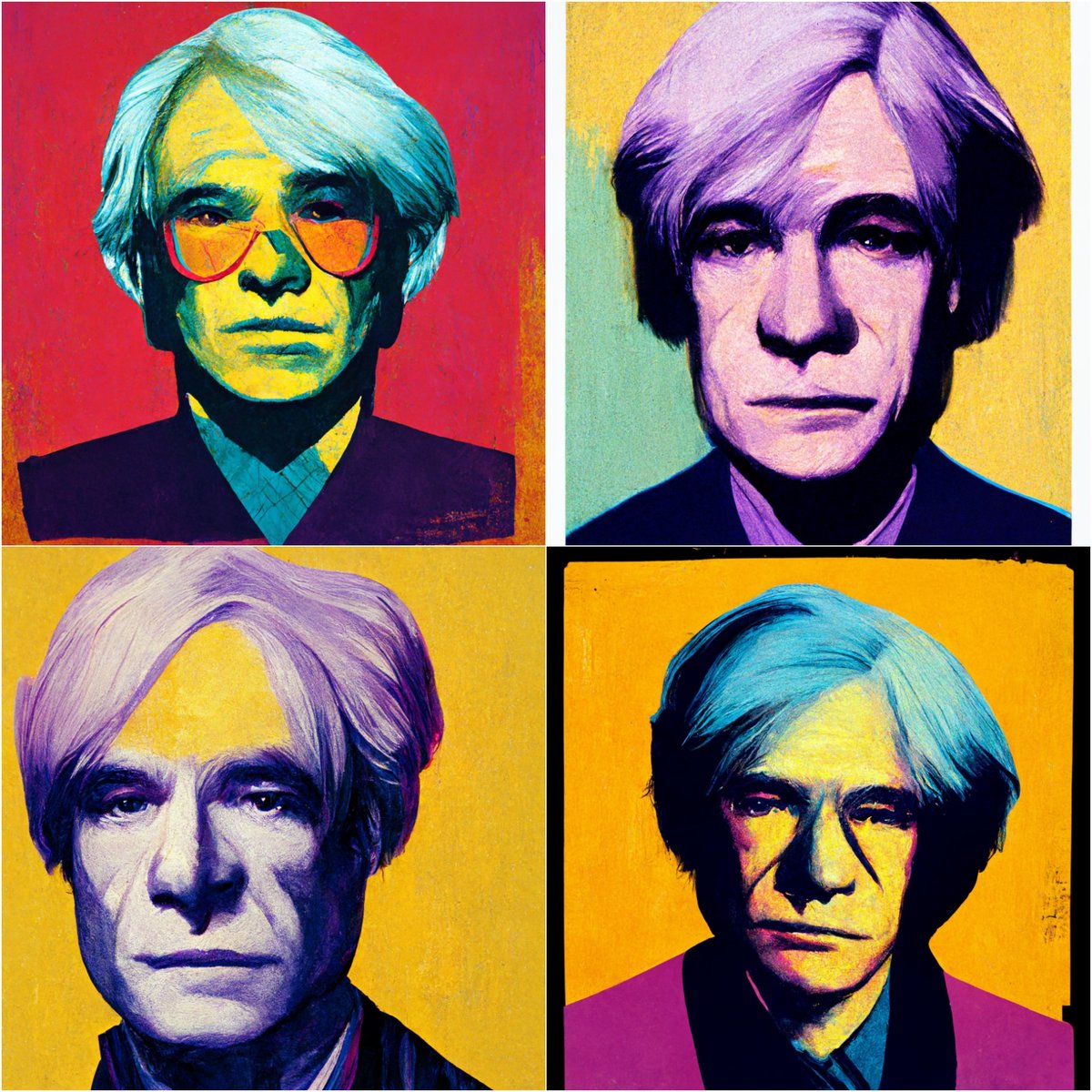

AI画像生成サービスが「アンディ・ウォーホル」のキーワードで制作した画像

IMAGE by: Midjourney

"ゾンビ化"するアンディ・ウォーホル、ロエベ×ジブリやAI画像、TikTokの類似性

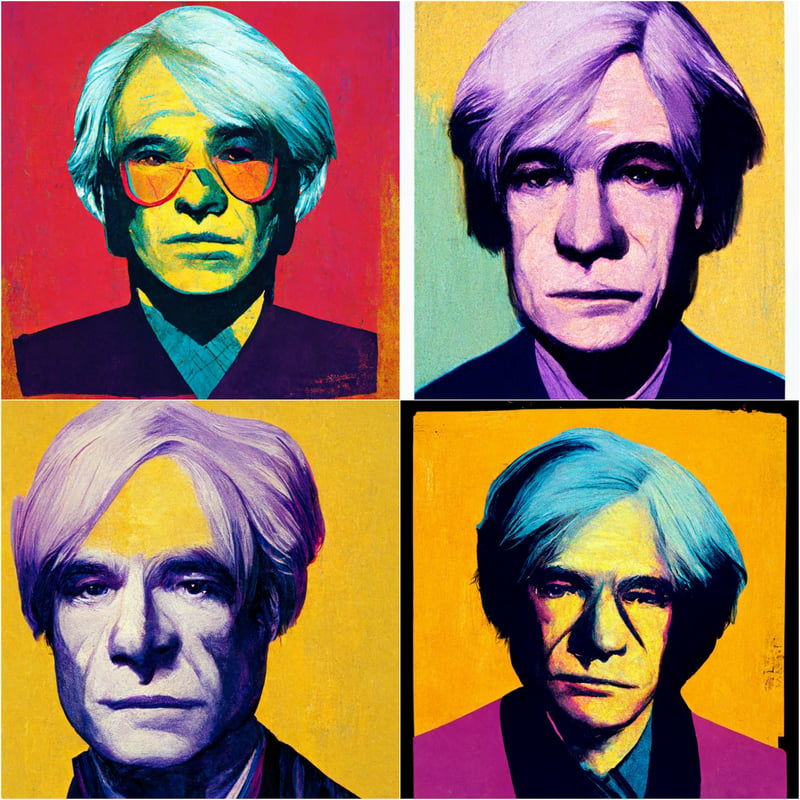

AI画像生成サービスが「アンディ・ウォーホル」のキーワードで制作した画像

IMAGE by: Midjourney

「アメリカで最も有名で人騒がせな芸術家は?」という台詞からドラマ「アンディ・ウォーホル・ダイアリーズ」は始まる。今年3月からネットフリックス(Netflix)で配信されているこのドキュメンタリー作品は二つの大きな特徴を備えている。一つはウォーホルの手記(日記)を朗読する形で作品が進行すること。もう一つは、ウォーホルの音声が極めて自然な形でAIによって再現されていることだ。

アンディ・ウォーホル・ダイアリーズでは、AIで合成されたアンディ・ウォーホル(Andy Warhol)が雄弁に語る。そして視聴者は、原作となる「ウォーホル日記」でどれほど編集者の手が加えられていたとしても、それが肉声によって語られれば事実であるかのように錯覚してしまうだろう。ウォーホル財団のライセンス責任者であるマイケル・デイトン・ハーマンは「AIが作成した声を初めて聞いたとき、ウォーホルの日記に命を吹き込み、謎めいた魅力あるアーティストに人間らしさを与える非常に効果的な方法であると確信しました」と語っている。この発言には公開された当初から、いくつかの問題が提起されたが、基本的には倫理的な問題だろう。

目次

ADVERTISING

AIによる創作が議論を巻き起こす

そもそもAIによる創作は今のところ、美学や哲学の問題というよりは倫理的な問題として話題になることが多い。現にAI画像生成サービス「Midjourney」は、その画像のモデルや素材が、特定の単語に反応し指定されることが指摘されている。例えば、鬼滅の刃などで知られているアニメプロダクション「UFOTABLE」をキーワードに入れると、描画がアニメ風になることなどが発見されたり、多くの描画がコンセプトアート(※映画の世界観設定などを具体的にするためイラストレーションに起こしたもの)のようであることも指摘されている。これらはすなわち、AIによる形式化とマッチングに一程度、人間の操作が加わっていることをどう明示すべきかという倫理的な問題に繋がるだろう。他にも、ちょうどこの原稿を進めている8月29日現在、AIイラストメーカー「mimic」が「著作権を有する画像以外はアップロードしない」という規約を設けていることに対し、その"判定"をどうするのかなど、激しい議論が繰り広げられている。ここでも問題となるのは、哲学的な問いというよりは単に「権利問題」や「人間の操作はどのように明示すべきか」という問題である。アルゴリズムによるアウトプットやマッチングに恣意性が含まれる場合、それが外部からはあたかも機械的に行われているかのように見えるという倫理的な課題と言える。

UFOTABLE、FASHIONSNAPをキーワードに生成された画像。

Imaged by Midjourney

アート作品を"模倣"(揶揄)したTikTokでの #森美術館

AIによる生成サービスの倫理的な問題が「人間がどれほど介入しているかを明示すること」だとすれば、アルゴリズムによるマッチングの極北ともいえるTiktokは「人間を介入させずに人々を動員する」その真逆に位置するものだろう。Tiktokの視聴者は、ほとんど"選ぶ"ことを許されずに投稿を与えられ、見せられ続ける。それによってユーザーは情報の塊に強制的に飲み込まれるような経験をすることになる。

この巨大かつインスタントな総合広告メディアは、今や美術館にも影響を与えている。例えば、森美術館は2021年4月にTikTokでの発信を開始。同年5月にはTikTokが「国際博物館の日」を記念して実施した、TikTok LIVE配信リレー「#MuseumMoment」にも参加している。何より本年2月から開催された「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」では、TikTokでの発信から多くの若者が流入したことも記憶に新しい。

TikTokは多くの場合、音楽に合わせて撮影された短尺の動画を編集したものだが、その中でも「オリジナル楽曲 - moon」の動画の中に、かなり多くの #森美術館 タグがあることは興味深い。 #森美術館 タグ自体は前述の森美術館公式がPRのために使い始めたものだが、実際に森美術館で行われた展覧会を紹介する動画は多くはない。では、代わりにどのようなものが #森美術館 を用いて投稿されているのか。それは「刺激がつよすぎた」「刺激系」というタグやコメントと共に、アート作品を"模倣"(揶揄と言っても良いだろう)した「投稿者の日常風景」だ。これらの動画は明らかに森美術館がChim↑Pom展:ハッピースプリングなどの情報をTikTok上に流し、それらによって動員された、あるいは動員が見込まれた若者たちによってアップロードされている。その多くは森美術館の展覧会を「揶揄するもの」として扱っており、いうなれば「いたずら」である。例えば「俺が文化祭で創った森美術館天才過ぎて森」という動画では、投稿者本人の「作品」であろう画像が楽曲に合わせて4〜5回ほど切り替わる。この動画はまだ数万回の再生であるが、中には100万回に近い再生数のものもある。#森美術館 のコンテンツたちは、リッチな森美術館に飾られた退屈な作品たちを15秒で紹介し、自分たちの生活を飲み込もうとする森美術館に対し、チープな日常に満ちた自分たちの生活を15秒で紹介し、アートや美術館を飲み込もうとする反逆である。

@takuym20 流行りの美術館行ってきた。どれもこれも刺激強すぎて終始吐き気止まらなかった。#是非行ってみて欲しい。#森美術館 ♬ オリジナル楽曲 - moon

ロエベ×ジブリとウォーホルの類似性

また21世紀に入り、ポップによる顧客の動員はますます露骨に行われるようになった。例えばLVMHの中で近年、顧客の年齢層を広げ話題となっている「ロエベ(LOEWE)」は、2019年10月から前職が外資系広告代理店の澤井愛佳氏をロエベジャパン マーケティング&コミュニケーションディレクターとして起用した。澤井氏は以前ポッドキャストでオノ・ヨーコへの憧れを語ったりする通り、20世紀のポップアートに造詣が深いことが窺われる。ロエベは2019年、ディズニーキャラクターの「ダンボ(Dumbo)」をモチーフとして採用し、2021年にはスタジオジブリとコラボレーションを、そして今年のキャンペーンムービーには「現代日本のカルチャーにおける偉大な参照点として北野武を迎え、King Gnu常田大希が主宰するPERIMETRONに撮影を依頼」している。この「現代日本のカルチャーにおける偉大な参照点」という言い回しは、冒頭の「アメリカで最も有名で人騒がせな芸術家は?」というのと、どことなく似通っているようにも思う。言うなればウォーホルは「現代アートにおける偉大な参照点」であり、北野武が日本で、あるいはLVMHが世界で機能しているのと同じように、現代アートにおける基準を満たしたブランドネームとして機能している。ウォーホルが獲得したブランドとしての機能性は、そのブランド自体が丸ごと忘却さえされなければ価値としてはほとんど盤石のように思える。これは根強い人気のある作品が繰り返しシリーズを発表できることに似ている。映画業界で大きく売上の一角を占めるのが人気作のシリーズであり、リバイバルであるように。

そのような時代性によってか、21世紀に入り20年以上が過ぎた現在においても、ウォーホルはますますその評価を高めているように見える。「アンディ・ウォーホルが日本最高価格23億円で落札 なぜ今」という記事によれば、ウォーホル作品が国内オークションでは史上最高額となる23億円で落札。さらに5月9日には《マリリン・モンロー》がクリスティーズ・ニューヨークで20世紀に制作された作品の最高額である約250億円で落札された。また2022年9月17日からは京都・京都市京セラ美術館新館「東山キューブ」で大回顧展「アンディ・ウォーホル・キョウト」が行われる。King Gnu常田大希の幻の楽曲がテーマソングに採用されるなど、開催前から話題だ。

「将来、誰にでも15分間だけは世界的に有名な人になれる時が来るだろう」

現代アート、その中でもポップアートという20世紀後半を象徴するようなムーブメントのブランドネームとして君臨するウォーホルは、こういった様々なポップとアート、あるいは(ソーシャル)メディアとアートの距離感の問題を考える上で参照を欠かすことができなくなってしまった。あるいは1968年、アメリカでは反戦運動、フランスでは五月革命、日本では全共闘など、全世界的に大衆運動が盛り上がる政治の季節。ウォーホルは「将来、誰にでも15分間だけは世界的に有名な人になれる時が来るだろう(In the future, everybody will be famous in 15 minutes. )」とシニカルに語った。この言葉に訂正を加えるとすれば、いまやこの「15分」は「15秒」になったことくらいだ。それは現在におけるポピュリズム、すなわち政治とポップスの融合をいち早く見越したウォーホルなりの批評だったということもできる。

このようなウォーホルの先見性と、ウォーホルの想像を超えた現在の情報社会を考える上で、進歩し続ける情報技術の存在は無視できないだろう。20世紀と21世紀の狭間である2000年はIT企業をはじめとする情報産業の株価が高騰したドットコムバブルの最盛期だった。この20世紀と21世紀の区切りとなった祭りの後、第二次世界大戦後の1950年代からメディアを変えテクノロジーを変え、姿を変えてきた情報社会は、インターネットというメディアとテクノロジーが結びついたプラットホームによってほとんど別物に作り替えられてしまった。それは例えば絵画がキャンパスの発明によって持ち運び可能となったように、メディアとテクノロジーの一致を実現した。

ウォーホルはポップアートが盛り上がった1960年代、セレブリティをはじめとする「スーパースター」から依頼をされ、ポートレイトを作るビジネスを始めた。世の中に"スーパースター "を生み出した要因には家庭用カラーテレビの普及もあっただろう。そして現代ではインターネット&アルゴリズムの極北であるソーシャルメディアにより「インフルエンサー」が出現。ポップという概念は更なる発展段階に至った。

ウォーホルからみる"ゾンビ化"に必要なプロセス

ウォーホルの作風が当時注目を集めたのにはいくつかの理由がある。高額で最先端だったであろう撮影機材を惜しみなく使ったこと、ウォーホル自身がマリリン・モンローらの「スーパースター」との距離を大胆に近づけていったこと、他のアーティストと比較してかなり多くの映像アーカイヴが残っていること、ウォーホル財団が髪の毛一本から権利書の1枚まで、ありとあらゆるものをしっかり保存し続けていることなどが挙げられる。アンディ・ウォーホル・ダイアリーズはウォーホルが残し、財団が管理する、大量のアーカイヴから多くのフッテージを採用している。しかし一方で私たちはウォーホルの音声がAIであることや、それが単なるアーカイヴでしかないことを知っている。露骨な言い方をすれば「アンディ・ウォーホル・ダイアリーズはアーカイヴを素材として、形作られた"出来の良いゾンビ"」を品評しているに過ぎない。しかし、まさにこれがウォーホルが21世紀に入っても重要なアーティストであり続ける理由と言える。

極論を言ってしまえば、情報社会は全ての創作を陳腐化させていく。画像であれ、音声であれ、文章であれ、映画であれ、あらゆる創作物、あるいはアーカイブはAIやSNS、そしてブランドネームに素材として放り込まれる。まるで、特定の単語に反応し指定されるAI画像生成サービスのように。そして素材から錬成されたゾンビの出来不出来を品評する意外に、私たちにできることがなくなる。それはTikTokで互いの生活を美術館として提案する若者たちの「いたずら」と大して変わらないだろう。しかし「いたずら」を行うためには、記録にせよ作品にせよ、あるいは単なる生活それ自体にせよ、情報のまとまりとなるアーカイブが必要不可欠だ。現にアンディ・ウォーホル・ダイアリーズという記録・作品・生活を混ぜ合わせたドキュメンタリーが、アンディ・ウォーホル財団が現在進行で残している遺産の存在を高らかに宣言している。この「情報社会による全ての創作の陳腐化」の一方にある「ゾンビ化のためのアーカイブへの先見性」こそが、ロエベ、AI、TikTokといった"21世紀のアンディ・ウォーホルたち"の中でさえ、なおアンディ・ウォーホル本人を輝かせる理由であることは間違いない。

Netflixシリーズ『アンディ・ウォーホル・ダイアリーズ』2022年3月9日より独占配信中

Imaged by Andy Warhol Foundation/Courtesy of Netflix

1987年東京生まれ。2008年ランドアート作品「渋家」を発表。NHK Eテレ「ニッポンのジレンマ『僕らの新TOKYO論』」など出演。2014年より演劇活動を開始、2015年「非劇」武蔵野文化財団・吉祥寺シアター、2022年「no plan in duty」板橋区・PARA。手売りで累計5000部を発行した批評雑誌「アーギュメンツ」には創刊で携わる。現在、空間演出ユニットhuezを擁する渋都市株式会社取締役(現職)、石川県金沢市にアーティストインレジデンスを運営する46000株式会社取締役(現職)。

(企画・編集:古堅明日香)

ADVERTISING

RELATED ARTICLE

関連記事

READ ALSO

あわせて読みたい

RANKING TOP 10

アクセスランキング