中島輝道

Image by: FASHIONSNAP

2022年春夏シーズンにデビューした「テルマ(TELMA)」の中島輝道は、「ドリス ヴァン ノッテン(DRIES VAN NOTEN)」でウィメンズデザインを手掛け、帰国した2014年から6年間「イッセイ ミヤケ(ISSEY MIYAKE)」でウィメンズとメンズ両方の企画に携わった経験豊富なデザイナーである。ヨーロッパと日本のメゾンで培った技術や企画力はどのようにクリエイションに反映されているのか。「服を通して表現活動をしている訳ではない」と話す中島に聞いた。

ADVERTISING

中島輝道

2010年アントワープ王⽴芸術アカデミー卒業。同校での卒業コレクションが評価され、「Christine Mathys賞」および「Louis賞」をダブル受賞する。これを機に同年、「ドリス ヴァン ノッテン(DRIES VAN NOTEN)」のアシスタントとしてウィメンズデザインを担当。その後帰国し、2014年に「イッセイ ミヤケ(ISSEY MIYAKE)」に⼊社。2020年に独立し、2022年春夏コレクションから「テルマ(TELMA)」をスタートさせた。

ーファッションに興味を持ったのは?

中学生くらいでしょうか。僕は石川県金沢市の生まれなのですが、古着屋が多い街であるということもあって古着を楽しんでいました。

ー服に興味を持った時から将来の夢は"ファッションデザイナー"だった?

当時は純粋に着ることを楽しんでいました。ただ着ることを楽しむ一環として自分で服をカットしたり、スパンコールを付けたりアレンジを加えていました。「当時からファッションデザイナーになりたかったか」というと違いますが、手を動かすことは好きだったんでしょうね。

ー裁縫などは独学ですか?

そうですね。まだネットで調べるという時代でもなかったので、本当にただ縫い付けるだけでした(笑)。

ー具体的にファッションの何処に魅力を感じていたか覚えていますか?

幼いながらに「着ること」で自分の気分が変わることを感じていた気がします。着ている服1つで他者との接し方も接され方も変わってくるというか……。装うこと自体が人格形成の意味を成すということが面白かったです。

ー高校卒業後の進路は?

日本の大学で椅子や照明などのプロダクトデザインを学びました。ヒノキなど自然由来の素材で制作することが多く、湿度や温度によって生じる予想外の歪みや自然でしか作り出せない温かみのあるフォルムに興味があって。そういう経年変化を楽しめる自然由来のモノが好きでした。

ーでは「ファッションデザイナー」という職業を意識し始めたのはいつ頃なんでしょうか?

きっかけは大学3年生の時に大学の交換留学でロンドンのゴールドスミス・カレッジに1年間通ったことです。

ーインテリアデザイナーやプロダクトデザイナーになるつもりでイギリスに留学した?

表現方法の種類を学びに行くという側面が強かったです。ゴールドスミス・カレッジではテキスタイルを勉強していました。ただ、テキスタイルと言っても織り方を学ぶわけではなく、どちらかといえば加工方法を学んでいました。

ーそんな中、ファッションデザイナーを意識するきっかけとなった出来事とはどのようなものだったんでしょうか?

ある日、友人に薦められて観た マルタン・マルジェラ(Martin Margiela)のアイテムにカビを繁殖させたインスタレーション、通称”カビドレス”の映像資料がきっかけです。

カビの繁殖と共に布の色が徐々に変化していく経年変化の美しさと、そのアイテムが身につける服の上で表現されている事が衝撃的だったんです。構造や支点をデザインすることが重要であるインテリアを学ぶ中で、カビドレスに出会い、人体こそが立体物として構造的に完璧であるということに気がつきました。

ー元々自然由来の素材が持つ経年変化に興味があった中島さんが、時間を可視化したマルジェラのクリエイティブに惹かれたのも頷けます。

木だけではない表現をしたいと考え始めていた頃だったので、衝撃的でしたね。卒業制作が近かったこともあり、人体という立体物を用いながら「変化するもの」をデザインしたいと強く思いました。

ー帰国後、大学の卒業制作では何を発表したんでしょうか?

インテリアを学んでいたのに、服を作ってファッションショー形式で発表しました(笑)。

ー大学卒業後の進路としてアントワープが思いついたのはやはりマルジェラの影響なのでしょうか。

そうです。コンセプトから新しい価値観やカタチのあり方を作り出す訓練ができる学校が良いなと考えました。マルジェラは良い意味でトレンドを切り取るというよりも、今まであった既存のものを再構築する点が魅力的だと思います。インテリアで学んだものづくりを強みに、自分だけの個性を取り入れた表現や既存の物事を再構築する方法を追求したかったのでしょうね。

ーファッションデザイナーになろうとして進学したわけではなく、あくまで表現の方法を学ぶためにアントワープに進学した、と。

そうですね。ファッションと人を繋ぐことができる表現を学びたかった。

ー実際にアントワープで学んだ日々はどうでしたか?

刺激的な毎日でした。クラスメイトもみんなユニークで世界中から様々な文化や価値観、個性を持った人が集まって来る。アントワープでの授業は、答えの導き出し方を教わるのではなく、答え自体を見つける授業が主でした。言うなれば、自分の中にしかない答えをどのように生み出すのかという「0→1」の作業を徹底的に叩き込まれました。それと同時に、生み出した答えがどういったものなのかを他者に的確に伝えることも求められます。振り返ってみれば方向性を持つということを教え込まれたかもしれません。

Image by: FASHIONSNAP

例えば、パターンの授業1つをとっても「今回はジャケットの授業です。これが型紙です。後は好きに作ってください」と言われるんですよ。もちろん、型紙原型のまま作ってもしょうがないのでそれぞれが「自分のジャケットとは何か」というのをまず考え、工夫をする。アンティーククリスタルを用いる生徒もいれば、ガムテープや段ボールを使って制作する人もいる。それぞれの学生が自分のバックボーンに基づいたクリエイティビティを発揮する中で、「自分は何を武器に戦うのか」ということを日々突きつけられました。アントワープでは受け身で学ぶことはまず無いんですが、自由なものづくりにおける責任や、プロセス、多様な価値観をもつクラスメイトを得ることができたことは大きな財産です。

ー中島さんはアントワープでの卒業コレクションが評価され「Christine Mathys賞」と「Louis賞」をダブル受賞されています。一定の評価は自信にも繋がると思いますが卒業後すぐに自分のブランドを立ち上げず、「ドリス ヴァン ノッテン(DRIES VAN NOTEN)」のアシスタントとしてウィメンズデザインを担当しています。

自分にはまだまだ学ぶことがあると考えていた時に、2つの賞を頂いたことでドリス・ヴァン・ノッテン(以下、ドリス)との出会いがあり、純粋に「ドリス・ヴァン・ノッテン本人から直接学べるなら学びたい!」と思いました。

ー具体的にドリスで学んだことは?

「造形美と人に寄り添うこと」の両立です。ここでの"人に寄り添う"というのは「人が好きという気持ち」と「美しいものが好き」という要素のバランスを取ること。ドリスの服は、テキスタイルや色のコントラスト、ショーの演出などで注目されがちですが、実際に着てみるととても着心地が良いんです。

「テルマ」2022年春夏コレクション

コンセプトありきの教育をアントワープで受け続けた僕が思ったことは、「やっぱり人が袖を通して美しく思える服は素敵だな」ということでした。もちろんファッションにおける個性の作り方として、造形美が優先されることもあるし、否定もしません。でも僕個人としては、造形的に美しいものでも、毎日の生活を送る上で支障があるものは目指している服作りとは少し違うのかなと思ったんです。

ー「人に寄り添う服」というのはテルマのコンセプトでもあります。

服を通して表現活動をしている訳ではないんです。あくまでも表現は手段で、目指すのは「着る人の個性に寄り添う服」を作ること。「個性に寄り添う」と言うと「自分をよりよく見せる服」と勘違いされるのですが、よりよく見せるということに限定する必要はないと思っています。例えば、僕はデザインをする上で1つのポイントとして「癖」を大事にしています。100人いれば100通りの癖があるし、癖を隠すことはもちろんですが、癖を隠さずに活かすことも方法としてあると思います。言うならば、目指しているのは癖を出すことも隠すこともできる服。人が好きだからこそ「自分になにができるか」と探求したくなるんです。

ーテルマの服を着た人が「何か」を感じてくれればそれで良いし、それこそが「人に寄り添う」ということだ、と。

「自分に立ち返るための服」というのを「個性に寄り添う服」と言っているんでしょうね。「自分らしさを発見する服」であって欲しいです。

ー着やすさと人に寄り添うというのは別の定義として考えていますか?

着やすさの延長線に上に「寄り添うこと」があればいいと考えています。具体的には人それぞれの歩き方や骨格などを癖と捉え、その癖に順応するように服の表情が変わるようなパターンを考えて、最適な素材を作る。「寄り添う」という言葉が正しい表現なのかはわからないけれど、「着ることによって自分を発見する」「少し気持ちの変化がある」ということを意識してデザインしています。

「テルマ」2022年春夏コレクション

ードリスでウィメンズデザインを手掛けた後、2014年からは「イッセイ ミヤケ(ISSEY MIYAKE)」でも経験を積んでいます。

ドリスでは人に寄り添うことを中心に様々なことを経験させてもらいましたが、西洋で学んだことだけで服づくりをしても、世の中には既に良い服はたくさんあるな、と。だから自分のルーツでもある日本に帰国し、イッセイ ミヤケ(以下、イッセイ)に入社することを決めました。

ー「西洋で学んだことだけで服を作っても、既に良いものはたくさんある」というのは具体的に?

勉強で身についた知識だけではなく、その文化圏で育っているからこそ生み出されるデザインがあるように思います。知識以前に納得できる原体験があり、それに基づいたものづくりとでも言うんでしょうか。例えば西洋人の作るドレスは、脈々と語り継がれてきた文化や史実に忠実なので本当にクラシックだし、ディナージャケット1つをとっても「何故このディテールができたのか、何故必要なのか」を知識としてではなく、生活習慣や体験を通して肌感覚で理解している。一方、日本は元々着物文化なので、着物文化に由来する日本独自の感性を引用したものづくりをしていかないと、西洋の文化に根付いた服とは肩を並べられないかもしれないと思いました。

Image by: FASHIONSNAP

アントワープでは「コンセプト」を学び、ドリスでは西欧のクラシックな文脈を勉強させてもらいました。そこに日本人である自分の中に脈々と流れている文化を取り入れたら、何か新しい表現が出来るかな、と。「着物だったら自分の肌感覚でわかるはず」と思って帰国を決めました。

ー日本文化に根ざした服作りを学ぼうと思った時、イッセイを選んだ理由は?

円形の1枚布でできたリズムプリーツなど、イッセイの布を切り刻まずに「服と人体の間を作る」という点が非常に魅力的でした。日本の感性だからこそのものづくりをみて「自分のDNAをきちんと服の中に入れ込むことを知りたいならイッセイ ミヤケで学ぶべきだろう」と。

ードリスとイッセイで学んだことはどのように「テルマ」でのクリエイションに活かされていますか?

デザインやプロポーションを立体感としてまとめあげるのは西洋的なドリス。素材の作り込みや活用の仕方はイッセイで学んだことが活かされています。西洋的なものづくりと東洋的なものづくりでいうと、服の立体感(アウトライン)、印象やムードの付け方は西洋的。それを服に落とし込む時のパターンや作法は日本的なのかな、と。1度袖を通してもらえるとわかるんですが、テルマの服は誰が着ても瞬間的にシルエットが出る。端正な表現ができるというのが強みかもしれません。

例えば、このラップドレスは一枚布で作り上げているので着物を彷彿とさせる日本的な要素がありますが、ウエストをマークした女性的なシルエットの出し方は西洋的だと思います。女性が必要とする価値観を上手く日本の着物に合わせことを意識して作った一枚です。

ーテルマはオリジナルファブリックに力を入れていると聞きました。このラップドレスもコシのあるコットンガーゼ素材だからこそ、生み出された立体感なのかな、と。

ただ単にオリジナルファブリックにこだわっている訳ではなく、表現したい立体感や布の動きや、草、コンセプトをどう作り上げるかという過程の延長線上に素材作りがあります。あとは、日本全国の産地でものづくりをしていたイッセイでの経験も非常に大きいです。

ー具体的にはどのような経験なんでしょうか。

産地には知恵があって、そこでの学びが本当に多い。職人さんと何か仕事をするということ自体が、自分の成長にも繋がっています。

ーオリジナルファブリックを作る上でのこだわりは?

基本的に自分が現地に足を運んで一緒に作っていくんですが、職人さんたちと今の世の中にはないモノを作り上げていくのが本当に楽しいですね。

ー具体的にどういう部分に楽しさややりがいを感じているんですか?

職人さんは常に僕を試してきます。彼らも仕事として協力してくれていると同時に、仕事を超えたところにある「ノるものづくり」と「ノらないものづくり」があって、職人さんのプライドや意欲を刺激できるか否かは、彼らを刺激する良いアイデアが求められます。そういう意味では「それは難しいよ」と言われたら勝ちだな、と思っています(笑)。可能性に価値を見出してくれるのが職人さんで、一緒に作り上げていく過程そのものも大変ですがとても豊かな経験ですね。

ーある種、職人さんに対して勝負を挑んでいるという感覚なんでしょうか?

そんなに好戦的な気持ちはないですが、産地には技術だけではなく知恵があります。知恵を出し合う衝撃波の中で新しいものが生まれる。「ものづくり」が好きなので、産地における知恵をもつ職人さんたちとコミュニケーションをとりながら新しいものを生み出せたらと考えています。

ー「光」をテーマに、画家のクロード・モネ(Claude Monet)による代表作「睡蓮」などの印象派絵画を着想源にした2022年春夏シーズンでは、特にどのアイテムに産地と中島さんの知恵が反映されていますか?

十二単をイメージして、チュール12枚をレイヤードさせたスカートでしょうか。シーズンテーマが「光」だったこともあり、チュールで水面に反射する光を表現したいと考えたのが製作のきっかけです。少しコシを出したチュールにレーザーカットでひし形を描いたものを3パターン作ってもらいました。ポイントはレーザーカットで描くひし形を少しずつずらしてもらった点。そうすることで12枚重ねた時のチュール濃色をコントロールしました。

Image by: FASHIONSNAP

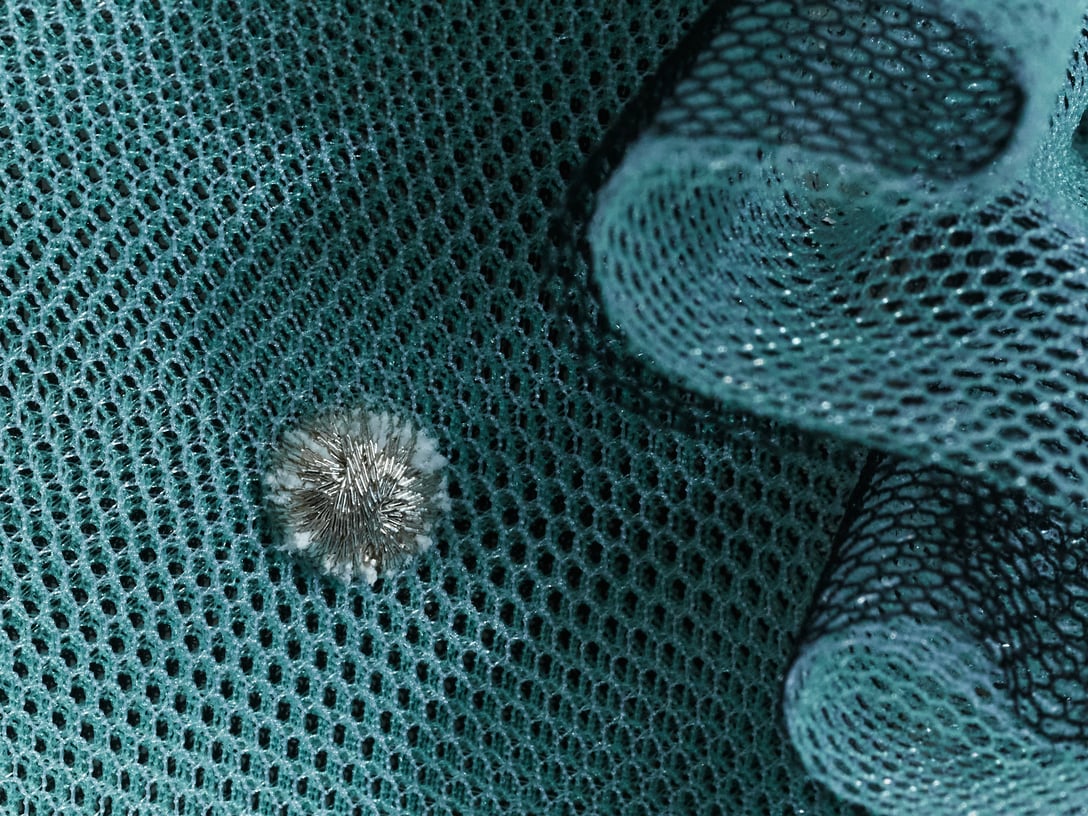

本来、刺繍は生地の上に糸を積み上げる加工ですが、新しい試みとして、生地を下に掘る加工で柄の表現、刺繍のあり方を追求した企画で、生産効率も考慮して作りました。

ーデビューシーズン発表後の手応えは?

数字だけ追えばありがたいことにファーストシーズンから色々な方にご支持をいただきましたが、正直足りていない部分はいっぱいあります。こういうものづくりの仕方をしているので、実現できなかったことも多々あります。今後はもっと精度をあげて、より良いものを作っていくと改めて思いました。

ー最後に、ブランドの5年後、10年後の目標を教えて下さい。

指針や方向性はもちろんありますが、現在から5年前や10年前を振り返ってみても今とはまったく違う価値観です。時代というのは移ろっていくものなので、「その時代に対して何ができるか」を常に考えて続けていきたいと思っています。

(聞き手:古堅明日香)

ADVERTISING

RELATED ARTICLE

関連記事

READ ALSO