Image by: FASHIONSNAP

「リトゥンアフターワーズ(writtenafterwards)」の山縣良和と美術評論家で多摩美術大学美術学部教授の椹木野衣の“談義”をお届け。ファッションデザイナーと美術批評家という一見相いれない関係でありながら、どちらも領域を縦横無尽に横断し、共に日本らしさに「うつろい」を見出している。ファッションが「流行」と訳されるなら、2人の「うつろい(流されるもの)」の視点は、日本のファッションシーンに新たな姿勢をもたらすかも知れない。連載二回目は「自然災害が多発する日本という土壌は、どんな土壌も根こそぎ水に流されるために“今、ここ”が築きづらい」という土地における“日本ファッションの現在地”について。

椹木野衣

美術批評家、多摩美術大学教授。1991年に最初の評論集「シミュレーショニズム」を刊行、批評活動を始める。 おもな著作に「日本・現代・美術」(新潮社、1998年)、「後美術論」(2015年、第25回吉田秀和賞)、「震美術論」(2017年、平成29年度芸術選奨文部科学大臣賞、いずれも美術出版社)ほか多数。1985年の日航機123便御巣鷹の尾根墜落事故を主題とする戯曲に「グランギニョル未来」(2014年)、福島の帰還困難区域で開催中の“見に行くことができない展覧会”「Don’t Follow the Wind」では実行委員を務め、アートユニット「グランギニョル未来」(赤城修司、飴屋法水、山川冬樹)を結成、展示にも参加している。「日本ゼロ年」(水戸芸術館)、「平成の美術:うたかたと瓦礫(デブリ) 1898-2019」(京都市京セラ美術館)など展覧会も手掛ける。

山縣良和

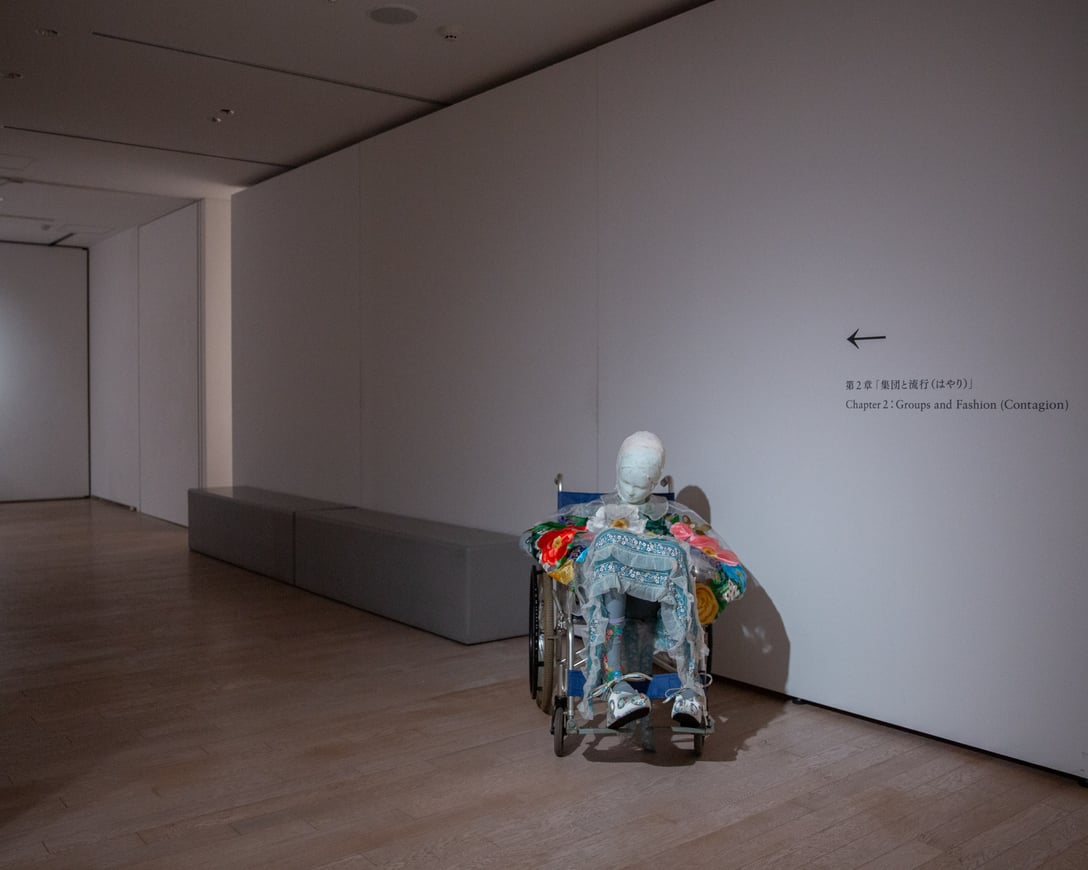

1980年、鳥取生まれ。2005年セントラル・セント・マーチンズ美術大学ファッションデザイン学科ウィメンズウェアコースを卒業。2007年にファッションレーベル「リトゥンアフターワーズ」を設立。「装うことの愛おしさを伝える」をコンセプトに、既成概念にとらわれない様々なファッション表現を試みる。2009年にオランダ・アーネム・モード・ビエンナーレにてオープニングファッションショーを開催。2015年には、日本人として初めて LVMH Prizeにノミネート。また、 デザイナーとしての活動のかたわら、ファッション表現の実験と学びの場として「ここのがっこう(coconogacco)」を主宰。多くのデザイナーやアーティストが輩出し、2021年には、第39回毎日ファッション大賞 鯨岡阿美子賞を受賞。近年の主な展覧会出展に、2017年「装飾は流転する」東京都庭園美術館、2019年-20年「アジアのイメージ」東京都庭園美術館、2021年「ファッションインジャパン」国立新美術館、2023年「ミレーと4人の現代作家たち」山梨県立美術館など。

目次

ADVERTISING

自然災害の多い日本における「いまここ(流行)」の現在地

ー山縣さんは「ここ」という表現をよく使われます。それは「個々」「此処」と、様々な漢字を当てはめることができますが、時制はすべて「今、この瞬間」を表す“現在を生きる私とその場所”だと思います。一方で、椹木さんは著書「日本・現代・美術」※の中で「悪い場所」※という言葉を用いながら「自然災害が多発する日本という国土は、どんな土壌も根こそぎ水に流されるために“今、ここ”が築きづらい」と論じられていますよね。

椹木:山縣さんと話していて思ったのですが、もしかすると僕は「アートをファッション的に見ている」のかもしれないですね。

山縣:西欧のアートの見方には、永続性や普遍性のあるものをヒエラルキーの上位概念として置いてきた歴史がありますよね。でも、僕が日本で育ったからか、僕自身は、人間の永続性や普遍だけではなく、「変化」に価値を見出しています。だから椹木さんのアートの眼差しというのは、とても親近感を覚えるんですよね。

椹木:「平成美術」展の副題に「うたかたと瓦礫(デブリ)」と付けたんですが、この「うたかた」というのは、鴨長明の『方丈記』が由来です。『方丈記』というのは、都では竜巻や疫病、飢饉、地震などが立て続けに起きてひとときも心が休まらない。もう、立派な家は建てても虚しいだけだから、建て替え可能で移動もできる仮設住宅を作り、そこに引き篭もろう、という話なんです。要するに、いずれ全ては泡に帰すので、最低限の暮らしができればそれでよいと説く。だから『方丈記』の書き出しは、そうした諸行無常を川の流れに例えて「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」(川を見ると、同じ水流であることはひとときもなく、常に流れていく)と綴られています。

※「日本・現代・美術」:1998年に刊行された美術批評史に残る椹木の著書。日本の戦後美術の歴史を時系列に沿って記述するのではなく、現在の視点から過去に向けて遡行することによって逆説的にその全体像を捉えた。

※「悪い場所」:上記著作品の中で触れられる90年代後半以後の現代アートの批評的なトピックの中心的な概念。日本の戦後美術は、西洋美術に倣いながら絶えず同じ問題が反復されるが故に、その歴史を「通史」としてまとめることが難しく、この閉ざされた円環の非歴史性を、椹木は「悪い場所」と呼んだ。

山縣:すごくファッション的=流行ですね。

椹木:でも、その川の流れを止めようとすると、今度は水が淀んで腐る。従来の美術というのは、どちらかといえば、後者の方なんですね。美術というのは「時の流れに逆らって作品を保存し、後世に伝える」ということなので、燻蒸もそうですが、命という現象を止めることによって成り立ちます。ところが、川は流れているからこそ命の源なので、「流れ行く(アート)」と「流行(ファッション)」には非常に近いものを感じます。「うたかたと瓦礫」というのは英語で言えば「バブルとデブリ」です。あぶくと破片というのも、考えてみれば「今、ここにしか生命が宿らない」という点で、とてもファッション的かもしれませんね。

山縣:諸行無常(万物はいつも流転し、変化・消滅が絶えない)や諸法無我(すべての存在や事象は独立した永続的な自我を持たない)の概念は、とてもファッションの本質を言い表していると思うし、その概念が長い歴史の中で根付き、熟成された日本という場所では、西洋と違ったファッション表現への向き合い方ができるのではと思っています。

椹木:日本列島というのは大陸と比べると若い国土で、火山の隆起によって列島の大半が形成された過去を持ち、根底ではいつもプレートが動いているから陸と海とを問わず地震が頻発する。南北に弓状に弧を描き、山脈に沿って気圧の谷があるために、集中豪雨も起きるし台風もやってくる。ここまでの自然災害の多様性は、西欧には無いわけですが、西洋の美術史が説く永続性や普遍性というのは、そもそも大地が安定していないと成り立たないんです。西洋において、最も文化財が離散するのは自然ではなく戦争です。だから、戦争に備えて壁を分厚くして要塞のようになるのが西洋の美術館の原型ですね。でも、大地震のような自然災害に対する対策はほとんどなされていない。一方、日本は明治になってから自然災害のほとんどない西洋の美術館を規範に美術館を作っているから、自然災害に対して脆弱な部分が残ってしまった。そうなると、いくら美術館として「文化財の保存」というミッションを徹底しても、燃えたり、破損したり、最悪の場合には水没したりする。

椹木:近年、僕が最も衝撃を受けたのは、2019年に関東地方を縦断した台風19号によって地下の収蔵庫が浸水し、収蔵品の大規模な被害が確認された川崎市市民ミュージアムの事例です。そういう緊急時に備えて、ポンプで水をかき出す機能も備えていたらしいのですが、電源室も地下にあり、電源喪失してしまった。危機管理の観点から言えば電源室は上階に設けるべきなのでしょうが、なかなかそうはいかない。信じられないような話ですが、こういったことは日本のどの美術館でも起こりうることなんです。

椹木:つまり、西洋の美術館が成り立つ風土と、自然災害が繰り返される日本のような風土で成り立つ、それぞれに適した形があるんじゃないかということなんです。

山縣:逆を言えば、近代以前の日本はずっと自然災害が繰り返される風土に対応する方法をとってきたわけですよね。伊勢神宮でさえ、式年遷宮をして建て替えるのが普通になっているので。

椹木:『方丈記』ではありませんが、美術も、西洋の様に永遠に保存し続けるというのは、どこかですごい無理がある。風土に合った表現というのを見据えれば、自ずと万物を受け入れる、植物の種や土、虫など全ての命を受け入れ、展示を成り立たせていく美術館があってよい気がします。日本各地の風土や暮らしの違いを食文化などと一緒に受け入れる「芸術祭」が日本で盛り上がるのにも、理由があるのだと思います。

土壌の安定しない日本ほど「ファッション」に適している土地はない

ーアートもファッションも歴史を紐解けば西洋からの輸入品ですが、「ファッション=流れゆくもの」として考えれば、土壌の安定しない日本ほど「ファッション」に適している土地はないのかも知れないですね。

山縣:先ほど「諸行無常」の話が出ましたが、日本にこの概念が受け入れられたというのは、やはり国の風土が関係あると僕も思っているし、そうであれば、「流れ行くもの」であるファッションも日本人にとっては、精神的に受け入れやすい感覚なはずです。でも、「ファッション」そのものが西欧からやってきた舶来物感が今だ拭えていない。概念としては軽薄なものとして扱われ、戦後80年が経とうとしている現在の日本でも、ファッションは独自に熟成しきれていない環境が続いています。

山縣:僕自身もセントマ(セントラル・セント・マーチンズ)を卒業しているからか「ここのがっこうというのは、セントマ的なことをやっているんでしょ?」みたいな言われ方もする。もちろん影響は受けていますが、僕の意識では、核の部分では違うものとして認識しています。セントマや海外での具体的な経験と感覚で言えば、西欧はキリスト教の価値観に大きく影響を受けているので、普遍的で絶対的なものを上位とするアートヒエラルキーの歴史があり、その中におけるファッション表現というのは「普遍性のない」下位のものとして潜在的に位置付けられることがとても多かったな、と。環境そのものや、美術大学というアカデミックな機関においてアートとファッションの距離が近く、影響し合っているのは、日本も見習うべきだと思いつつ、そのようなヒエラルキーを前提とした価値観にすっぽり入ることには賛同していません。だからこそ、ここのがっこうでは、一方向からのヒエラルキーだけがある世界観ではなく、変幻自在性に価値観のある世界に軸足を置いています。

山縣:例えば、僕は着物を見ると「あの極端にシンプルな形は、どうして1000年以上もほとんど変化せず続いたんだろう」と考えてしまいます。おそらく、着物は変幻自在性が肝で、衣服そのものが衣服ではないものになり得る典型的な例なんですよね。着物を衣紋掛けに吊るしたら、絵や掛け軸のような機能を持つし、大人が着ていた着物をバラバラにして、子どもの着物やおしめや、風呂敷に変えたり。日本の伝統的な衣装にその変幻自在性が宿っているのは、自然災害が頻発する風土のうつろいやすさにも絶対に繋がっていると思います。僕は、物事への見方、価値観そのものが変幻自在性を持つものだと考えているし、一つの信念や一方通行な価値観にどうしても違和感を持ってしまいます。ファッションも変幻自在なものとして捉えているし、だからアートにもなり得るし、それ以外にも変容する可能性を有すると。

日本の「ボロ」から紐解くファッションの本質

椹木:そのあたりについて山縣さんにお聞きしたいんですが、ロンドンに行くと、ヴィクトリア&アルバート博物館などで、権力者たちの代々受け継がれてきた歴史的な衣服が保存されていますよね。一方で、庶民が着ていた服は残されていたりするんですか?

山縣:僕も以前同じような疑問を持ったことがあります。実際に庶民が着ていた衣服が無いわけではないけど、少ないと思います。庶民の装いは、基本的には権力者が着ていた服を簡略化した様なものが多いです。保存が少ない理由も、先に述べたヒエラルキー構造と関係しているのではないかと。

山縣:ちょっと面白い話なんですけど、日本の刺し子が施された通称「ボロ」と呼ばれているものがあるじゃないですか。ここ10年くらいで世界的な言葉になっていて、海外でも「BORO」で通じるようになっているんですよ。日本では100年以上前の庶民が使っていたボロきれ、ボロ布、つぎはぎされて縫いあわされた衣服などが世界と比べ圧倒的に沢山残っています。つぎはぎの服というのは海外でももちろんありますが、日本ほどではない。

ー全てが水に流され、うつろいやすい日本であるはずなのに、ボロだけは残っている。

山縣:一般的に世界ではツギハギ=貧しさの象徴なんですが、日本では貧しさだけではなく「様々なものには生命が宿る」という考えが浸透しています。ハギレのひとつひとつを慈しむ精神性にも繋がっているし、着なくなった衣服を別のモノに変容させ、可能性を保持していた。

椹木:西洋美術史を見ても、庶民はほとんど描かれていません。19世紀になると、クールベやマネ、ミレーなどのリアリズムの流れで、ようやく農民や村びと、都市の労働者たちが出てきますが、それ以前は、絵の題材として扱われていない。神話の登場人物や王族貴族ばかりで、どういう服を着てどういう姿をしていたいのかが浮かんでこない。今みたいに写真もありませんしね。

山縣:確かに、浮世絵などの日本画では、庶民の姿がよく描かれていますが、18世紀以前の西洋美術史ではほとんど思い浮かびませんね。王族の王冠などは、代々受け継がれないとならないものだし、権威を纏うものとして乱れてはいけないし、装飾金属などがあしらわれていることから、美術館での保存対象になったんだと思いますが、災害が多い日本の土壌では、権力や富の象徴である以前に、衣服などは庶民の蘇生術としてのファッションが必要とされたのかもしれません。

椹木:庶民にとっては権威の誇示などよりも、まず第一に生き延びることが何より大事ですからね。日本みたいに震災はないかもしれないけど、戦乱や疫病、飢饉など、絶えず命の危機に接したはずなので。先ほどの話では、そういう人たちはやはり、色々なものに転用できる“ボロ”みたいなものを、日本のそれとは多少素材や形状が違うにせよ、着ていたのかな、と。西洋や日本に限らず、そこに移り行くファッションの原型を見るならば、山縣さんのファッションと僕のアートの間には「アンフォルム」という共通点があるのかもしれません。

山縣:民族研究や人類学など、庶民研究みたいなところも、日本はとても盛んですよね。

椹木:西洋の場合、口伝で残すよりもやはり文献が重んじられている。日本でも歴史研究の基盤は文献ですが、この国では形のない、それこそアンフォルムな伝承や言い伝えのように、身体を通して何代も伝わってきたものの存在は無視できないし、ボロのようなものとの関係性もある気がします。

山縣:それも「逃げるときはこちら側に逃げるべし」といったように、自然災害においては口伝が便利だったからなのでは、と考えてしまいますね。ものは流れて無くるけど、口承は流れて無くならないのが日本なのかもしれません。

(聞き手:古堅明日香)

【目次】

本音談義、山縣良和×椹木野衣

1時間目:美術批評家の目にうつるファッション 「制度」を打破しうるもの

2時間目:ファッション(流行)に適した「いま此処」がうつろう日本の土壌

3時間目:ファッションとは儀式で呪術で祝祭である、岡本太郎を例に

最終更新日:

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【インタビュー・対談】の過去記事

RELATED ARTICLE

関連記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング