Pharrell Williams

Image by: FASHIONSNAP

クリエイティブディレクターの不在、AIの時代、人間的存在とは

ヴァージル・アブロー(Virgil Abloh)の逝去から空席のままだった「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」のメンズディレクターがファレル・ウィリアムス(Pharrell Williams)に決まったのが、今年2023年の2月のことだった。ビッグメゾンのディレクターが空席になった状況下で、ヴァージル以降に勃興したストリートブームはそろそろ下火になると騒がれたものの、2年以上経過した今、姿形を変えながらその勢いは増すばかりである。

コロナによって世界中のファッションブランドがダメージを受けたが、急激に落ち込んだ売上が、特にラグジュアリーブランドにおいてV字回復を遂げたのが2022年。コロナ期間中、着々と力を蓄えたのは世界各地に拠点とネットワークを持っている企業と個人だった。人と人が対面できない以上、信用をもとにビジネスは行われたのだ。レガシーと信用で商売をするラグジュアリーのV字回復は、想像通りだったとも言える。

このあたりは以前に寄稿した『ファッションとパンデミック - 終わらない世界を生きるために』の文中で触れ、新型コロナウィルスのパンデミックによって短期的に強いマイナス影響を受けるのは国際的なグローバル資本だが、その一方で大きな切り返しとともに回復をするのもグローバル資本であり、結果として大資本による業界再編とM&Aが進む可能性があるということについて言及した。(文:小石祐介)

目次

ADVERTISING

2023年1月発表の決算によると、ルイ・ヴィトンの売上が200億ユーロ(約3兆円)を超え過去最高を叩き出し、LVMHもまた過去最高の時価総額に達した(注1)。結果としてベルナール・アルノーは記録上、世界一の資産家として君臨し、イーロン・マスクと並ぶ時代のアイコンとしてニュースを賑わすことになる。

図1:LVMH 2022年決算資料

ちょうどこの決算が発表されたのと同時期、世間ではOpenAIによって開発されたChatGPT Plus、そしてGPT4がリリースされ、AIブームが始まった。この潮流は今、業界全体にも間接的に影響を及ぼし始めている。

この頃、LVMH傘下のティファニーがナイキとのコラボレーションを発表したのも記憶に新しいが、同時期に一般人がAIを使ってコラボレーションのスニーカーのデザインをソーシャルメディアに投稿していたことを覚えている人もいるかもしれない。コロナ後のダイナミックな変化の潮流が起きる今、ヴァージル・アブロー不在から現在までの流れを振り返ってみたいと思う。

注1) これはLVMHによる決算のニュースリリースで発表された。

https://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/new-record-year-for-lvmh-in-2022/

1. ラグジュアリービジネスは未知の規模となっている

クリエイティブ・ディレクターの交代劇はこの15〜20年ほどの間、消費者からビジネスサイドにおいてもファッションにおいて最も大きな話題の一つだったように思う。インディペンデントに活躍する前衛的デザイナーが、鶴の一声の抜擢でビッグメゾンのイメージを一新する。このディレクターとしてキャリアアップするロールモデルの頂点に存在したのが今年METで取り上げられたカール・ラガーフェルドである。

彼がクロエやフェンディ、そしてシャネルのディレクターを担って活躍して以降、これはデザイナーキャリアの花形だ。ルイ・ヴィトンのマーク・ジェイコブス、グッチのトム・フォード、ディオールのジョン・ガリアーノ、あるいはディオール・オムの後にサン・ローランを再びファッションのメインストリーム上に再興したエディ・スリマン、エルメスを手掛けたマルタン・マルジェラ、6月に復活を予定している元セリーヌのフィービー・ファイロ、バレンシアガのデムナのようなディレクターの登場は、サッカーのスタープレイヤーがビッグクラブに移籍した際にヘッドラインを賑わすようなインパクトに似ている。

過去には、創業当初から大手のビッグメゾンのディレクターになること、それをきっかけにエグジットすることをゴールにしているようなブランドが海外のトップスクールから数々生まれた。しかし、ヴァージル・アブローがルイ・ヴィトンのメンズのアーティスティックディレクターに抜擢された頃から、この雰囲気は完全に変わったように思う。それは外部からクリエイティブ・ディレクターを選任する難易度の変化である。実際、この頃から既に大規模なメゾンでも内部昇格やメゾン勤務の経験のあるデザイナーの起用を散見するようになっていた。

一般企業において部門長、CXOにあたる役職の適任者を外部から採用する際、採用候補者として望ましいのは未経験者ではなく、他社において同規模またはそれ以上のビジネスのマネジメント経験者だ。その観点でいえば、トップラグジュアリーブランドのクリエイティブ・ディレクションの経験者の選定ハードルは高くなってくる。これには大きく3つの理由がある。まず第一に優良候補者は既に他のグループ企業でクリエイティブ・ディレクターの役割を担っており、第二に経験があったとしてもネガティブな理由で退任した人物を自社の事業に引き入れるのは難しい。第三に仮に数百億円規模のビジネスを作る、クリエイティブな創業者デザイナーが存在したとして、その人にとってビッグメゾンのディレクターを担うインセンティブがあるかということだ。

ヴァージルはその例外だった。彼はアフリカ系のデザイナーとしてフランスのビッグメゾンでその役割を担う使命感を持っていたのだ。彼と同じく、起業から10年弱で100億円以上の事業を作り上げた人物にサイモン・ジャックムスが居る。昨年、ビッグメゾンの旗艦店が並ぶパリのモンテーニュ通りにショップをオープンしたジャックムスは、2025年までに5億ユーロ(日本円にして約750億円規模)の事業成長を目指しているようだ。この数字は2010年時点のサンローランの年商の約2倍である(図表を参照)。大成したインディペンデントデザイナーにとっては、ビッグメゾンのディレクターになるより自社事業を成長させる方がインセンティブが大きい。

過去、ルイ・ヴィトンに関して言えばマーク・ジェイコブスがアーティスティック・ディレクターに指名された時、ブランドにはレディ・トゥ・ウェア(RTW)の部門は無かった。LVMHにとってもマークにとっても鞄ブランドのRTWというのは当時、初の試みだった。またエディ・スリマンがディオール・オムを手掛ける前、ディオールにはメンズ部門自体が存在しなかった。どれもマネジメント側にとってもクリエイティブ側にとっても実験的な新規事業だったのだ。今、ラグジュアリービジネスはレガシーとなり、以下の表を見ればわかるように20年以上前に比べて約8倍の規模になっている。

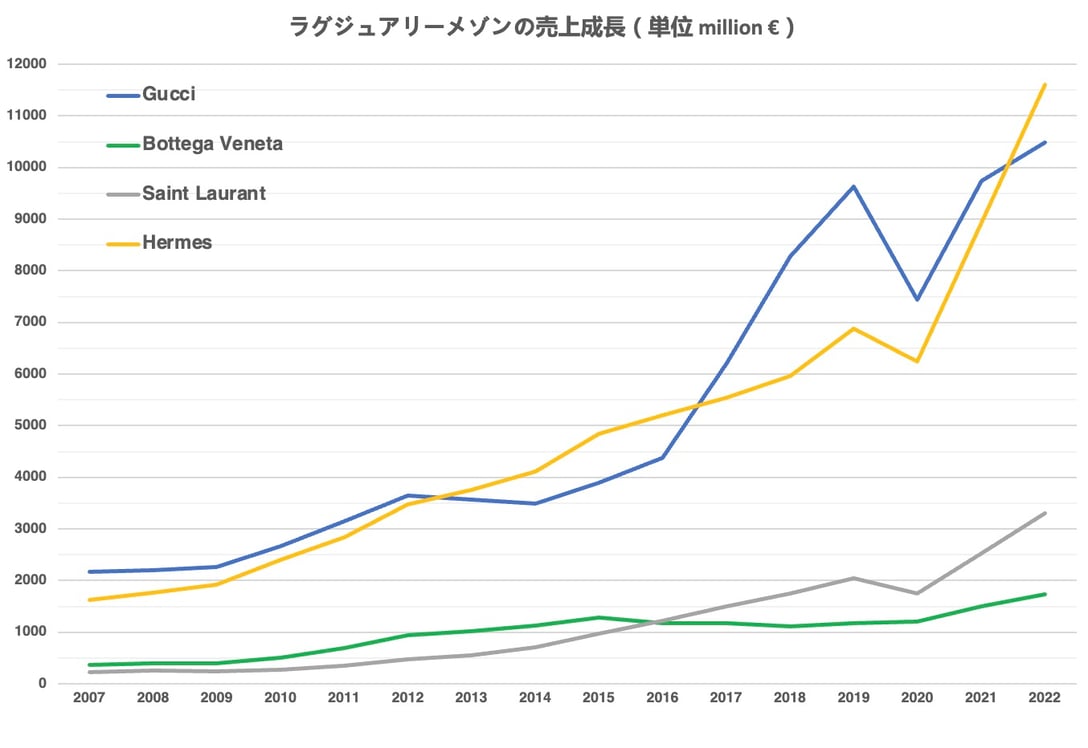

図2:ラグジュアリーブランドの成長のチャート。LVMHはブランド別の決算が公開されていないため、Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurant, Hermesの4ブランドをサンプルにした。

現在、独立して自社のブランドのディレクションを行う創業者デザイナーが作り上げている商規模は、ラルフ・ローレン(年商約7,500億円)およびジョルジオ・アルマーニ(約3,000億円)という大御所筆頭を抜きにすると、数百億円がトップクラスである。ビッグネームを除くと数十億ないしはそれを切る中小規模がほとんどだ。数千億を超えるビジネスは未知の領域であり、マネジメント側から見れば、事業規模が100分の1程度の経験でしかないデザイナーにブランドの全ディレクションを託すのは一種の冒険である。

ヴァージルが2021年11月に急逝した後、次のディレクター候補のアイデアがファッションフォロワーから数々上がった。ウェールズ・ボナー、マーティン・ローズ、そしてテルファー・クレメンスといった面々が有名だが、前述した通りルイ・ヴィトンのメンズ事業を担う対象として見ると、格段に組織の規模が小さいのだ。数千億円、または一兆円を超える事業になった今、この規模のクリエイティブ・ディレクションを経験した人物はおろか経営者ですら、既に在任の人物を除くと存在しないのが実情だ。年15%を成長をベースラインとして掲げるラグジュアリーブランドにとって、人材の起用は容易ではない。

2. ヴァージル:チーム作りはブランド作り

チームワークが重要と言われる一方、一人の強烈な個がほぼ一人で創造している、といったイメージ作りがこれまでのブランディングの王道だった。しかし、ルイ・ヴィトンのメンズ部門については結局、ディレクターのポストが空席のまま3回のコレクションが制作された。ディレクター不在がメディアやファッションの有識者から不安視されたものの、コロナ直撃だったルイ・ヴィトンはV字回復し、売上は2兆円に達して勢いが留まる様子はない。

ルイ・ヴィトンの店頭に行っても、メンズウェアのスペースは常に賑わっている。ショーの後にチーム一同で挨拶した記録映像を見た人もいるだろう(過去、ランウェイプレゼンテーションの後にスタジオチームが登場した例としてガリアーノ退任直後のディオールの例があるが、それとは意味合いが異なる)。ディレクター不在でも強いイメージ作りとコマーシャルなドライブを続けるパフォーマンスによって、良質なクリエイティブ・ディレクションは良質なチームから生まれるという当たり前の事実が、あの瞬間に周知されたように思う。

クリエイティブ・ディレクション、それはクリエイティブなアイデアの必要性は当然ながら、アトリエスタッフから経営陣、そして外部協力者に至るまで、複数の人間と複層的にコミュニケーションを取りチームをまとめるのが仕事である。

関係者によれば、ヴァージルはスタッフの士気を高めるコミュニケーションに長けていたらしい。これが自然とできたのは、自ら大きい事業を作り上げた経験のある創業者デザイナー経験者だったからではないか。自身が不在でも成立するチーム作りに成功し、ブランド全体の方向を作り上げたのが彼のアーティスティック・ディレクターとしての最大の成果だったのではないかと思う。

ファッションと単純に比較できないが、ジュエリーブランドや時計ブランドを見ると、ブランドの究極系とはデザイナーという個の存在が限りなく希薄になった状態で、なおかつブランドの強さが認識された形態ではないかと思うことがある。

3. ファレル・ウィリアムス:クリエイターであり最強の消費者は最大の批評家

電撃的にファレル・ウィリアムスの起用のニュースが流れてすぐ、世界には賛否両論の驚きが表出した。しかし、デザイナーが衣服やプロダクト、広告キャンペーンといった大枠のディレクションを行う指揮者でありながら、ブランドの象徴でありコミュニケーターでもあるという役割が増している現在、言われてみれば納得と思った人も多いだろう。

新興国でのファンの拡大によって肥大化し、未知の規模となったラグジュアリーブランドという巨大な器は、クリエイティブの指向性を日々ウォッチし固有名詞を記憶するファッションの愛好者ではなく、ブランドという記号を追い求める世界の消費者によって支えられているのが現状だ。拡大し続けるブランドの器の空白を埋めるのは、器に収まる巨大なキャラクターだったのは必然だったとも言える。

Instagramがファッションのインフラになって以降、消費者である一個人が影響力を持ち、インフルエンサーとして事業を起こすというのはファッションの世界では見慣れた光景だ。ファレル・ウィリアムスが特異なのは、音楽をバックグラウンドとしている、といっただけではなく、クリエイターでありながらセレブリティであること、そして彼自身が自他ともに認める「最強の消費者」の一人であることだろう。衣服、時計、ジュエリー、家具、車、アート、多岐にわたるカテゴリーで数多くのプロダクトに触れ、保有し、それを臆することなく披露している。

ルイ・ヴィトンのメンズのアーティスティック・ディレクターに抜擢された時、私が感じたのはラグジュアリーの一級の消費者でありながらクリエイターでもある人物が作り出すイメージとプロダクトはどういったものになるだろうか、ということだった。なぜなら「影響力ある人物の消費活動は批評行為そのもの」だからである。

ファレル・ウィリアムスがファッション事業に本格的に関わることになったきっかけは、まさに「ラグジュアリーな消費」がきっかけだった。自身が通っていたニューヨークのカスタムジュエリーストア、Jacob & CoのJacob Araboの紹介で同店の顧客であるNIGOと出会い、ファッションに本格的に携わることになる。その後二人は2003年にBillionaire Boys Clubを共に立ち上げ、ファレルは2004年にルイ・ヴィトンのコラボレーションをはじめ、親交のあるカール・ラガーフェルドと共にシャネルのコラボレーション、そしてコム デ ギャルソンと香水を作るなど数々のプロジェクトを発表し話題に事欠かなかった。

ラグジュアリーのプロダクトを実際手にとって体験し、プロダクトを生み出してきたファレル・ウィリアムスは、数々のデータセットを貪欲に吸収して強化学習をしたA.I(Artistic Inteligence)とも言えなくもないのだ (注2)。

注2) ファレル・ウィリアムスがBillionaire Boys Clubを設立したのが2003年、カニエ・ウェストが自身の最初のファッションブランドを立ち上げたのは2004年である。この頃、数多くのセレブリティがブランドを立ち上げたが形としての残っているものは数少ない。日本でも過去に数多くの芸能人がファッションやライフスタイルブランドが立ち上げているものの形として残っているのは、近年急成長を遂げている小嶋陽菜による「Her lip to」くらいだろう。U2のボノとそのパートナーであるアリ・ヒューソンによって設立された、サステナブルブランドの急先鋒でもあったEDUN(2005年設立)は2018年には休止した (脚注:EDUNはLVMHによって投資を受け、2009年に49%保有されたが、2018年に売却)。海外では性格俳優でカルト的な人気を誇るジョン・マルコヴィッチがブランドを立ち上げたことを覚えている人もいるだろうか。彼のTechnobohemian(2011年設立)は現在休止している。2008年に設立したViktoria Beckhamは切れ味の良いプレゼンテーションで度々注目を集めるものの未だ投資先行で、抜群の知名度を持ったリアーナとLVMHによって誕生したFENTYもファッション部門はクローズした。子役俳優だったメアリー・ケイト・オルセンとアシュリー・オルセンが18歳の時に立ち上げたThe Row(2006年)が順調に拡大したり、キム・カーダシアンによるSKIMSのヒット、そしてカニエ・ウェストのYEEZYが人気を維持したまま継続したのは例外中の例外である。無論、ファレル・ウィリアムスとNIGOによるBillionaire Boys Clubもその数少ない例外の一つだ。

4. A.Iの時代、未来のクリエイティブディレクターは猫になりうるか

マスコット的人物がクリエイティブ・ディレクションを行う。さて、この仕事はAIに置き換えられるだろうか? 経済学者の成田悠輔は『22世紀の資本主義』にて、「政治家はいずれネコやゴキブリに置き換えられる」と述べている。これは政治家には2つの役目があるという指摘に基づいている。

まず一つは数々の政策検討・実行する役目、そして2つ目は立法の顔として大衆からの熱狂や非難を受け入れるガス抜きのサンドバッグ役、あるいはマスコット役の役目があるという指摘である。AIが発達することで政策検討、実行の部分はアルゴリズムに置き換えられ、むしろ政治家に求められるのはマスコット役、サンドバッグ役でしかないという皮肉的な予想である。

ファッションにおいてこれはどうだろうか。2月頃から加速したAIブーム以降、AIを使ったファッションのイメージがソーシャルメディアに数多く投稿されている。建築の現場では、Zaha Hadid Architectsが既にテキストから画像を生成するDALL E-2やMidjourneyを使っていることを公表した(注3)。ファッション分野でも、G-STAR ROWがAIで生成したイメージをクチュールとして発表したのは記憶に新しい。

注3) DeZeenによる記事。AIの使用はスタジオのPatrik Schumacherが公表した。

https://www.dezeen.com/2023/04/26/zaha-hadid-architects-patrik-schumacher-ai-dalle-midjourney/

2022年12月に発表されたジャクムスとナイキのコラボレーションをAIで作ったものは各紙で話題になった。Marco Simonettiによるもの。

Tiffany x Nikeのコラボレーションを一般人がAIで作ったものと本物とを比較する投稿も話題になった。

ファッションのスタジオではAIの利用はスタッフの個々人による活用にとどまっている場合がおそらく多いとはいえ、既に多くのデザイナーやモデリストがAIに触れている。シンギュラリティを危惧する発言がヘッドラインを飛び交う一方、騒がれている使い方はAIというよりも、AIという名のソフトウェアを利用し膨大な情報処理、たたき台の作成、画像処理、ブレインストーミングといった作業をAIに投げ込み、使う人間の知性を増幅させる"IA(Intelligent Amplifying)" である(注4)。

注4) これはウィリアム・ロス・アシュビー(William Ross Ashby, 1903-1973)が著書 Introduction to Cybernetics(1958)で触れた概念。

5. コンピューターの時代:「誰が」認めたかが評価される

コンピューターと言われると、真っ先に機械的なイメージが思い浮かぶものだが、コンピューターという言葉はむしろ計算手という人間を指す言葉だった。かつて人間だった職業が機械に置き換えられ、その機械がまた人間を置き換えるのではないかと危惧している我々人間もなんだか滑稽である(注5)。

原始的な意味に立ち返り何か作業をし出力するという行為を計算と捉えると、ファッションにおいてスタイリング、写真撮影、コピーライティング、パターンメイキング、デザインそしてPRやマーケティング活動をするという行為全体も計算だ。ブランドという組織では、一人ひとりがAIのような存在なのである。

世間の危惧に反してAIによるデザインやプロダクトが蔓延っても、人間の存在はより強固になると私は考えている。ただし、コロナウィルスによるパンデミックがそうであったように、強い人間と弱い人間の強弱の分断をより加速させるだろう。なぜなら、誰もがある程度のコンテンツを量産できるようになった結果、結局のところ、人間が機械を信用できるかという問題に帰着するからだ。機械が正解を出したとしても、それが影響力がありかつ信用のある人間によって承認されたものかどうかが重要なのだ。

「誰が」やったか、「誰が」認めたものかという事実がより重要となり、それにより人間の存在は強固になる。こういう認証を人が好むのはファッションが好きな人間なら誰しも知っている。Zaha Hadidのような建築は誰もがMidjourneyで出力できるようになっても、Zaha Hadid Architectがやったものでなければ価値を持たない。ある意味ではInstagramの誕生以降、加速したインフルエンサーの形が変異して、より強固になるということかもしれない。

そして価値のあるレガシーブランドは、より力を持つ。近年のストリートのブームは流行の振幅から生まれただけではなく、新興国消費者の爆増とも強く相互作用していることを忘れてはならない。市場が肥大化し、ファッションのコンテクストにさほどこだわらない消費者が求めるのは、自分以外の他者にとってもわかりやすいブランドである。

ファッションが言語だとすれば、自身の富、力、知を象徴する語彙として機能するマスコット的なブランドが求められるのだ。この流れにおいてビッグブランドのクリエイティブディレクターに求められるのは、そのマスコット性の中に付加価値的な文脈を新たに作り出すことであり、AIはマスコット性のあるものをより強固にしていくだろう。

注5) 「機械が人間を置き換えるか」というのがAIブームでよく話題になる話だが、むしろコンピュータの歴史を振り返ると、そもそも「Computer」という言葉が計算手という人間の職業を指すものだったことを気に留めておきたい。20世紀初等に生まれたこの職業は、第二次大戦下で男性が労働者として不足したことから女性の職業となった。電子計算機が誕生することで、この職業は機械に置き換えられた。ファッションと計算機の関係性は19世紀に遡るジャカード織機のパンチングカードを知っている人もいるかもしれない。イギリスの数学者であるチャールズ・バベッジ(1791-1871)はジャカード織機のパンチングカードの仕組みを援用し、計算手による計算を簡素化し「解析機関」という計算機の原型を発明した。このあたりの話は森田真生による『計算する身体』(2021)(https://amzn.to/43n3L73)に詳しく、ファッションにとっても示唆がある話が多い。

音楽の世界では、実在のアーティストの声を使い、AIが曲を歌わせるというコンテンツが生まれている。先日、AIのDrakeがBLACKPINKをカバーするコンテンツがtiktokに、Taylor SwiftがYOASOBIをカバーするAIコンテンツがYouTubeに投稿された。Grimesは自分の声で作ったAIコンテンツについて、「売上を折半できれば自由に販売して良い」との声明をTwitterで発表している。

かつてインターネット上のmemeとして楽しまれてきた、アニメや漫画のキャラクターが別の映画やアニメのセリフを話すといったインターネット上の大喜利が、大喜利ではなくなった。同様の動きは他の領域でもおそらく加速するだろう。

コマーシャルやポルノといった映像作品に、AIで生成された著名人やキャラクターが出演する。それを本人がIPホルダーが「承認」、いわば「ハンコ」を押すことによって正式な商品として生み出されることとなる。これは最近、リリースされたNetflixのBlack Mirrorシーズン6の「ジョーンはひどい人 (Joan is awful)」で描かれた、劇中登場するサルマ・ハエックはすべてAIのディープフェイクで生成され、本人は撮影すら行っていないという設定である。機械が猛威をふるうほど、前時代の象徴と世間で揶揄される人間の「ハンコ」が力を持ち始めるというのは皮肉な帰結だが面白い。

ファッションブランドにおけるデザインも同様だろう。AIが作成したものであろうと、人間が作成したもの、あるいはそのハイブリッドであろうと、最後に承認の「ハンコ」を捺印するのはクリエイティブ・ディレクターである。クリエイティブ・ディレクターの仕事は自身の活動によってその「ハンコ」の信用を担保することが中心になっていく。

その担保は、これまでのようにメゾンブランドでの経験や自社事業の成功だけではなく、他領域での活動や、物知りな消費者であること、そういったものが複合的に評価されていくことになっていくと思われる。

6. 批評行為:強者がより強者になる時代に向けて

著名ブランドや著名な人物の認証さえあれば、それに価値を見出してしまうのは人間の性である。これは一つ一つのプロダクトに限らない。

今、世界各地の産地の工場が大手コングロマリットに買収されている。ただの一工場として存在していたサプライヤーはレガシーある巨大企業の「ハンコ」によって付加価値を付与される。職人・クラフトマンシップの保護といった側面は当然大きい一方、実態価値と市場価値のギャップを拾う裁定によって利益を生み出してきたプレイヤーの可動域は縮小し、「見えざる手」による市場の適正化とともより強者がより強者となる流れの一つとなっていくだろう 。

強者はより、強者になる。これはビジネスやクリエイションだけでなく個々人の言説、行動一つ一つにも言えることだ。かつてリーマン・ショックを予想したナシム・タレブは、著書『身銭を切れ(英題:Skin in the Game)』でこう説いている。あらゆる言説も結局のところ、実際にリスクに身を晒してポジションを取った人間のものでなければ未来の予測や政策の立案も概ね見当外れで価値がない、といったことである。

筆者もこれに同意する。業界を眺めていると、時々有識者たちが、日本から世界的ラグジュアリーがなぜ作れないのだろうか、日本からブランド御三家(コム デ ギャルソン、ヨウジヤマモト、イッセイミヤケ)やサカイに続くブランドがなぜ生まれないのか、あるいは日本の産地はなぜ評価されないのか、海外のブランドばかりでアジアの事業はなぜ評価されないのか、といった議論をしているのを目にする時がある。

それはさながら、サミュエル・ベケットのゴドーを待ちながらに登場する、ウラディミールとエストラゴンのように、いつまでも来ないゴドーについて延々空虚に語る姿そのものである。こういった問題提起の中に身銭を切って尽力している人物があまり見当たらないこと自体がその回答になっているような気がしてならない。

今季のLVMHプライズは、桑田悟史氏による「セッチュウ(SETCHU)」が選ばれたという喜ばしいニュースがあった。LVMHがその目利きぶりを外に知らしめる役割もあるこのプライズは、LVMHの「批評行為」に他ならない。ブランド事業をやっていれば誰もが取り扱いを希望するドーバーストリートマーケットの存在も、コムデギャルソンによるある種のファッションの「批評行為」だろう。A MAGAZINEがその第一号のキュレーターにマルタン・マルジェラを選ぶことも「批評行為」であり、ケリングが勃興したばかりのデザイナーだったヴェトモンのデムナをバレンシアガに起用したのも「批評行為」であり、バイヤーやライターがまだ名のないブランドをピックするのも「批評行為」である。

文脈は偶然生まれるのではない。現代のファッション史に影響を与えたJefferson Hack(ジェファーソン・ハック)は彼の編集プロジェクトの集大成をまとめた書籍タイトルにこう記している「We Can’t Do This Alone: Jefferson Hack The System」。現状の変化は救世主の登場を待つことで生まれない。ポジショントークするリスクテイカーたちの相互作用がそれを生み出すのが歴史なのである。

海外だけではなく日本の現在の強者達は、リスクに身を晒すことにより強者になってきた。パンデミックもAIもその流れを加速し増幅する現象の一部でしかない。リスクを取り選択し、ポジションをとるという行為は人間によってしかなし得ない。世界を作ることができるのは結局のところ実際に自ら身銭を切り、評判失墜のリスクに身を晒し、強力なポジショントークができる人間である。

クリエイターでありながら最強の消費者であり、その活動によって自分なりのスタイルでファッションを批評してきたファレル・ウィリアムスはその象徴の代表的な一人だ。その人物が世界最強のブランドとなりつつあるルイ・ヴィトンのディレクターとなりコレクションを発表するというのも象徴的である。

機械によって置き換えられないものがあるとすれば、それは人間の信用でしかない。自らリスクに身を晒し、思い描く現象を強力なポジショントークによって駆動していく「批評行為」がクリエイションなのだ。その存在はAIの時代より強くなっていく。新たなルイ・ヴィトンのコレクションがどのような象徴になるのか、楽しみにしながら筆を置きたいと思う。

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【フォーカス】の過去記事

RELATED ARTICLE

関連記事

READ ALSO