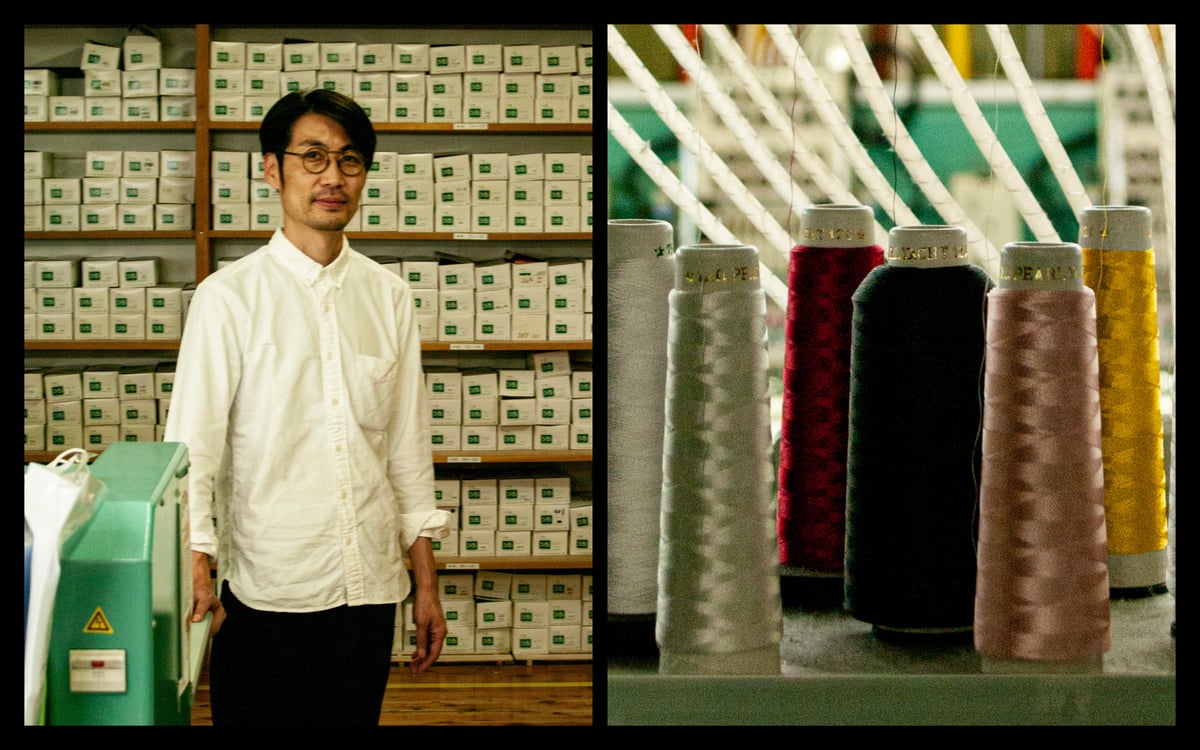

「西の西陣、東の桐生」と称され、織物の町として繁栄してきた群馬県桐生市。品質の高い織物と刺繍を製造する産地として知られ、業界でも一目置かされている街に刺繍工房「笠盛」はある。明治10年から現在に至るまでの145年にわたって織物産業を牽引してきた笠盛は、黒河内真衣子が手掛ける「マメ クロゴウチ(Mame Kurogouchi)」や中島輝道が手掛ける「テルマ(TELMA)」のコレクションアイテムを手掛け、デザイナーたちを陰で支える一方で、2010年に自社企画としてアクセサリーブランド「トリプル・オゥ(000)」を立ち上げた。

一般的に刺繍と聞いてイメージするのは、布地に模様や図柄を描き出す平面の装飾技術だが、トリプル・オゥのアイテムは真珠やビーズのように布から独立した立体物であり、通常の刺繍とは一線を画す。同ブランドのマネージャーを務め、デザイナーを脇からサポートする片倉洋一氏は「僕がこの会社に入社した2005年頃は本当に潰れる寸前のどん底だったそうなんです。でもそんなこと僕は一言も聞いていなかったんですよ(笑)」と笑いを交えながら当時を振り返ったと思えば「刺繍にこだわり続ける必要もない」ときっぱりと言いのける。受注産業と自社のアクセサリーブランド、どちらもで中心的な役割を担う片倉氏に、変化を恐れない"笠盛人"の考えを聞いた。

目次

ADVERTISING

工学部からファッションの道へ

ー地元は桐生市ではないと聞きました。ご出身は?

神奈川県の秦野市です。大学では工学部で人間工学などを学んでいました。ファッションと全然関係ないですよね(笑)。

ーどうしてファッションの道へ?

ファッションはもちろん、グラフィックデザインに興味を持ったんです。きっかけは1997年に放映されたアップルコンピューターの広告キャンペーンスローガン「Think Different」を観たこと。それで日本の大学を卒業した後に渡英。渡英のきっかけはグラフィックでしたが、結果としてグラフィックは学ばずにテキスタイルデザインを学びました。5年間ロンドンに住んで、その後半年間だけパリに。帰国後、約1年間フリーランスのテキスタイルデザイナーとして活動していて、オートクチュールの仕事を中心にプリントや刺繍などのテキスタイルデザイン(柄)をロンドンのエージェントを通して販売していました。

ー笠盛への入社のきっかけは?

テキスタイルデザイナーの新井淳一さんを訪ねてたまたま桐生に来たことことがきっかけです。もちろん当時は笠盛の存在すら知らなかったんですが、桐生という街に惹かれたことをよく覚えています。

ー具体的にはどういったところが魅力的に思えたんでしょうか?

染屋さん、プリーツ工場、試験場など、比較的小さな規模の会社や事業者が多く、元々着物で栄えた街ということもあって、とても分業制で成り立っている印象がありました。どれくらい分業かというと、糸染一つとっても、シルクが得意な所と、綿が得意なところがある。つまり、みんな得意技が違うんです。それは翻って、新しいものづくりが生まれる可能性があるんじゃないかな、と。例えば、シルクを得意としている工場に綿を入れてみたら意外なものが生まれるかもしれないじゃないですか。得意技がそれぞれ違う小さい規模の会社が密集している桐生は、糸から繊維製品の最終プロダクトまでをこの街で完成させることができるし、だからこそ少しの工夫でまだこの世の中に存在しない素敵なモノを生み出せる気がしたんですよね。

デザイナーと職人が対等に話し合うために

ー「マメ クロゴウチ(Mame Kurogouchi)」など数多くのブランドが訪れ、片倉さんをはじめ笠盛から素晴らしい提案をもらえるという話を聞きます。デザイナーと対話をする中で、どのようなことを意識していますか?

大切にしているポイントとして、まずコンセプトを聞きます。世界観や根本にあるフィロソフィーを理解できないとこちらから提案するものが変わってしまうので、ブランドが大切にしたいと思っていることを読解するところからクリエイションを始めます。その次のステップとして、該当シーズンで特に興味のあること、表現したい手法やモノは何かを伺い、2つの方法で打ち返すようにしています。一つ目は直球で返すパターン。先方が求めていそうなモノを素直に返す。例えば「今シーズンは花がイメージなんだな」ということがわかったら、それをそのまま刺繍としての表現で打ち返します。もう一つは、笠盛らしさを少し入れて返すパターン。他の刺繍屋さんではできないようなことを意識し、変化球で返す。この2つを先方が選べるようにするということは意識していることかもしれません。

ーなぜ2つの選択肢を常に用意するのでしょうか?

ものづくりの根本に笠盛の経営理念があるからだと思います。現会長である笠原康利が「ワクワク、ドキドキ」という言葉をとても大切にしていて。僕たち社員はたまに「ハラハラ」もしているんですけど(笑)。そうやって、僕たち自身もドキドキしながらものづくりをすると、デザイナーさんにとっても予想外なモノを提供できると思うんです。想像もしていなかったような新しい方向に転がっていくというのは、ものづくりの楽しさの根幹にあるものだな、と。極論を言ってしまえば、たまたま今は「服」というプロダクトに落ち着いているだけでもう少し広い目で考えれば、デザイナーさんたちと一緒に「体験」を作るつもりでやっています。

ーここ数年、デザイナー自らが産地に訪問し、オリジナルファブリックを作った上でコレクションに落とし込んでいくブランドが増えてきたように感じています。

そうですね。素材へのこだわりや、消費者が生産背景に気を使うようになったこと、作る側のトレーサビリティ意識が高まっていることがその後押しになっているように感じています。大手だと「ユニクロ(UNIQLO)」が、デニムの紡績を日本のデニム生地メーカー「カイハラ」に頼んでいることを公表したりと、これまで黒子に徹していたテキスタイルメーカーの商品の魅力がアピールできる場が増えたのは嬉しいことだなと思っています。

ーまた日本国内の産地の大きな出来事として、仏LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンが、傘下ブランドの商品で日本製の生地などを使った場合、その産地を明記することを表明しました。

やはりまだまだ「社会から認識してもらえていないな」と感じる場面のほうが圧倒的に多いので、僕たちの立場からするととてもポジティブな出来事でした。作り上げたものが公表されるということは、必然的に仕事に対しての責任感が強くなるし、仕事を通して誇らしいと思える気持ちが見つけやすくなります。単純に自分たちが手掛けたものを喜んでもらうのは気持ちが良いですし、お客様からメッセージを貰えることは何よりも嬉しく、働きがいに繋がります。心の報酬をもらえる機会が増えるかもしれない、という点で非常に前向きにこの出来事を捉えています。

ー一方で、テキスタイルメーカーやそこに従事する職人さんたちとどのようにコミュニケーションをとるべきかを悩んでいる若手デザイナーもいるかと思います。

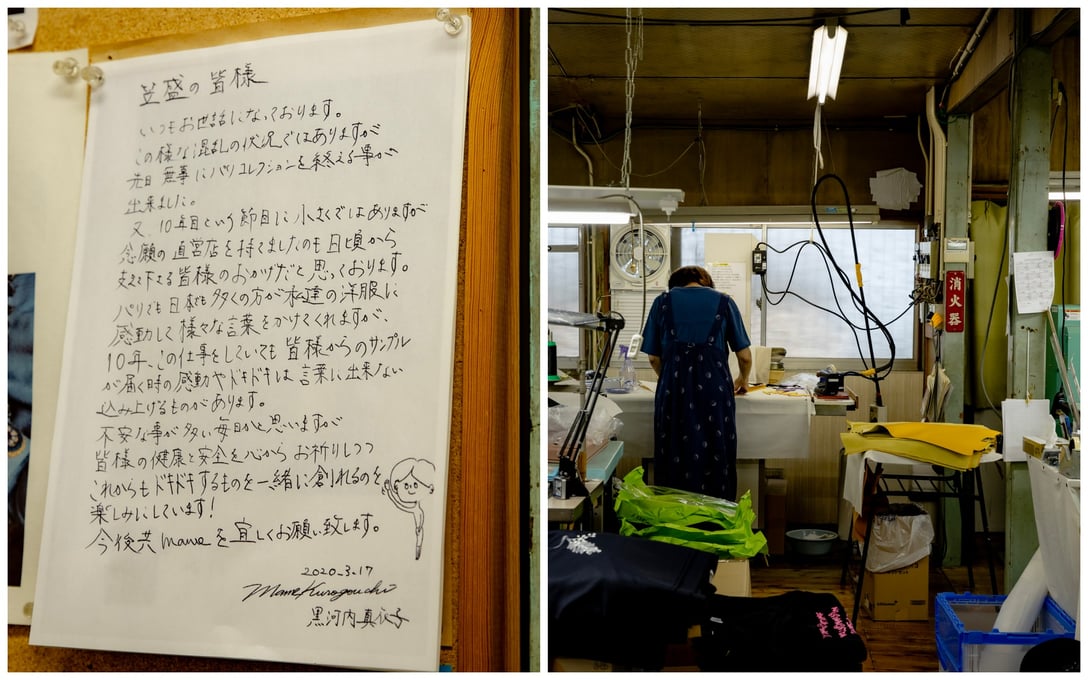

僕もクリエイター側の人間なのでよくわかるのですが、やっぱり話すときの熱意ってすごく大切なのかな、と。例えば、僕が黒河内さん(マメ クロゴウチのデザイナー)と深いところでものづくりができるようになったのは彼女がとにかく現場に来てくれるからだと思っていて、おそらく僕が出会ったデザイナーの中で誰よりも工場を歩き回り、必ず全員に挨拶をする。些細なことかも知れませんが、こちらも人間なのでそういう姿を見ると「なんとかしてあげたい」と思うんですよね。個人的な意見に過ぎませんが、そういう人間性にすごく惹かれます。そして更に大事なのが、そのふるまいが笠盛だけではなく、おそらくどこの工房に行っても同じようなスタンスなのだろうと感じさせるところ。デザイナーが孤独にものづくりをするスタイルもあると思いますが、黒河内さんの場合は「チーム・マメ」という大きいものづくりの輪ができている。そういう環境は、きっとより良いものが生み出しやすいのではないでしょうか。

ーコロナ禍によるロックダウンや賃上げの影響で海外生産が難しくなり、代わりに国内生産に舵を切る企業やブランドも増えたと聞きました。

そうですね。中国で作っていたものを国内で生産し、パンクしそうになるということもありました。取引先によっては、今までのファッション業界のセオリーである「プロパーで販売し、セールでディスカウントをすることで消化率を高める」ということを見直し、セールをせずにプロパーで売れる数だけを生産するという企業も増えてきました。そういった方針を打ち出しているところには、納期を短く早いサイクルで回せる僕たちの強みを活かすことができると考えています。コスト面を強化するという方法もありますが、長期的に考えると一時的に無理やりコストを圧縮することは得策ではありません。コロナ禍が終わったら海外生産に戻る企業もあるかもしれませんが、そういう国内ニーズに合わせて、設備投資も含めできることをやっていければと思っています。

ー業界全体の課題として、跡継ぎがいないことや、コロナ禍もあり繊維産業の苦しい状況が続いています。

僕は2005年にこの会社に入社したんですけど、当時は本当に潰れる寸前のどん底だったそうなんです。そこから低空飛行ながらも少しずつ良くなってきました。業界全体を俯瞰するとたしかに縮小していますが、笠盛として見ると少しずつですが大きくなっているのでそこまで悲観的に考えたことはありません。それに、自分たちが始められる範疇でアパレル以外の新しい市場を切り開くということにも興味があります。刺繍を通して新しいライフスタイルに関わるプロダクトを作る、そういう可能性もあるのではないかと思っています。

アパレル以外の新しい市場を切り拓いた自社ブランド「トリプル・オゥ」

ー笠盛では受注産業以外の事業として、自社のアクセサリーブランド「トリプル・オゥ(000)」を運営されています。ブランド名の由来を教えて下さい。

ゼロが3つでトリプル・オゥと読むのですが「ゼロにリセットする」という意味があります。これまでにあった刺繍の既成概念捕らわれないような新しいものづくりをするという意思表示とマニフェストのような想いを込めて名付けました。

ーゼロ3つにはそれぞれどのような意味があるのでしょうか?

素材、技術、発想の3つです。この3つを掛け合わせることで新しいものが生み出せると思っています。素材は、着け心地と美しさを両立できる素材作りを桐生という土地を活かしてこだわること。技術は、僕たちにしかできない表現を形にするということ。そして一番大切にしている発想は、トリプル・オゥの理念「優しいアクセサリーを作る」というこだわりにも通じます。全てのパーツを糸だけで作っている同ブランドのアクセサリーは軽いだけではなく、金属アレルギーを持っている人でも安心して使用していただくことができます。使い手にとって優しいだけではなく、糸を作ってくれている職人さんにとっても優しい輪が広がるように意識して形にしていくことを重要視しています。

ートリプル・オゥがデビューするまでの経緯について教えて下さい。

先にも話したとおり、僕が入社した頃は経営的にかなり厳しく、インドネシアに法人工場があったそうなんですが、そこが足を引っ張っていた。工場閉鎖のために笠原会長が現地に出向いて処理をしていたそうです。その時の教訓として言われていたのは「これからは日本で作ったものを世界に向けて売っていく必要がある」ということでした。そうは言っても経営難だったため、設備投資費もない。そんな制約の中で開発された新しいプロダクトが「笠盛レース」と呼ばれているものでした。

ー笠盛レースとは?

簡単に言ってしまえば「生地には施さない刺繍」で、レースの付属パーツと言うこともできます。国内では縫製工場からクライアントの生地を預かり、そこに刺繍を施して戻す、というのが一般的な製作過程。しかしそれが海を越える取引の場合、コストや納期を考えると現実的ではありません。なので、生地には施さない状態で刺繍だけを輸出し、あとは納品先で生地への縫い付け作業を行ってもらう、という仕組みです。

笠盛レース

ー笠盛レースから現在のアクセサリーという形に発展していった?

そうですね。最初はあくまでもBtoBのアパレル卸向けに作っていたんですが、会社としても「いずれは自社ブランドとして成立させたい」と考えていたので2010年にトリプル・オゥという形で昇華されました。現在、200点ほどのアイテムを展開していて、僕はブランドのマネージャーという立場も請け負っています。元々はデザイナーとして商品開発に携わっていたのですが、組織が大きくなってきたこともあり、今はチームのまとめ役です。

こだわり抜いた素材とたしかな技術で作られる重さ8グラムのネックレス

ー最初に発売されたという「DNAネックレス」は糸だけで作られているとは思えない輝きがあります。

糸に純銀が含まれています。原料自体は市販品なのですが、染めや糸加工などを桐生市内にいる職人さんたちと何度も試作を繰り返して作り上げました。

トリプル・オゥのデビューと共に発売された「DNAネックレス」

ートリプル・オゥで一番人気のアイテムは?

「スフィア」でしょうか。DNAネックレスを発売した3年後の2013年に展開して以来、ブランドのシグネチャーとも呼べる人気を誇っています。素材はフレンチリネン(40%)とシルク(60%)を合わせたオリジナルファブリック。元々、リネンが持つ風合いが好きだったんですが、素材の特性上どうしてもごわごわとしやすく、首元がチクチクしてしまうので着け心地という点で課題がありました。その課題をクリアするためにシルクをミックスし、軽くて快適な商品が生まれました。ちなみに、スフィアには「シルク」のみを使用したアイテムもあります。デザインは変わらないのでお客様が好きな方を選んで頂くことができます。

ー実際に手に持ってみると本当に軽いですね。

1本あたり8グラムしかありません。余談ですがリネンの紡績は桐生市内ではできない上に、殆どが中国で製造されているんです。それでも国内生産にこだわりたいということで、唯一国内で稼働している広島のトスコ株式会社の三原工場に紡績をお願いしています。糸から製作することになるので大量の素材が必要ではあるけれど、1本8グラムしか重さがないので常に最低ロット数との戦い。スフィアは「100キロは作れないけど50キロなら作れます」というような交渉をしてきてできたものです。

トリプル・オゥのシグネチャー「スフィア」

ー刺繍技術で作られた球体が特徴的なスフィアですがどのように形作られているのでしょうか?

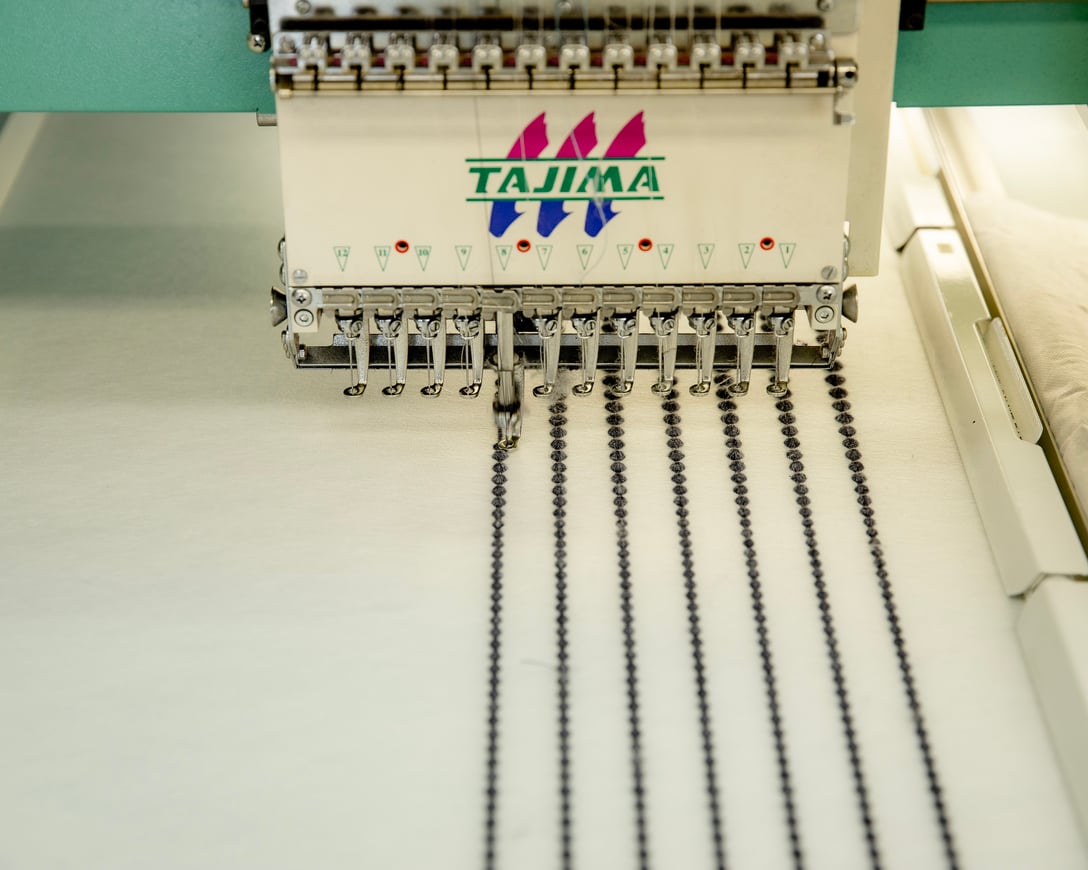

刺繍業界では一般的に流通しているお湯で溶ける紙に刺繍針を刺していきます。糸を重ね合わせることで立体を作る、というとわかりやすいでしょうか?

通常の刺繍は、装飾や柄などの「絵を描いていく」という感覚なのですが、スフィアに関しては糸を重ねて「建造物を立てる」というイメージが近しいのかな、と。なので、どこに、どのような角度で針を落とすのかという設計がより重要で、デザインと言うよりもエンジニアリングのようなものですね。システムを機械にインストールさせて縫っていくという点ではかなりデジタル要素が強いのですが、実際は湿度や温度などの作業環境に大きく左右され、計算通りの完璧な状態で仕上がってきません。そこを人が手作業で補正をしています。例えば、0.1ミリ単位の刺繍は機械では実現可能ですが、絶対に手仕事ではできない精度ですよね。でも、縫い始めと縫い終わりがわからないようにする繊細な糸始末は人間にはできるけど、機械にはできない。機械と人間が両立していないと完結しないというのが刺繍の魅力で、人とマシンがお互いに歩み寄らないと出来上がらないのがスフィアです。

ー購入者からはどのような声をもらいますか?

一番褒めていただけるのはやはり軽さですね。あとは、金属アレルギーでアクセサリーを楽しみづらかった人から喜びの声をいただくこともあります。「作ってくださってありがとうございます」といった嬉しいメッセージは本当に励みになりますし、社員一同、定期的に読み返して喜んでいます(笑)。あと、購入者ではないですが、川上の人たちにも喜んでいただけているのかな、と。例えば、糸の撚り付け職人の人たちは、自分たちが撚った糸がどのように縫われ、形になり、世の中に出ていくかをほとんど知らなかったそうなんです。なので「自分の撚った糸がアクセサリーになり、それを身に着けた多くの人が喜んでくれている」という事実は、彼らにとっても嬉しいようで、そういう循環を作れて本当に良かったなと思っています。

ートリプル・オゥ事業は笠盛全体の売り上げの何割を占めていますか?

売上に関しては4割くらいでしょうか。残りの6割が本業である刺繍の受注産業での利益です。

今までとこれから、次の100年に向けて

ー同ブランドは売上も好調で、伊勢丹でポップアップストアを開催するなど軌道に乗っている印象を受けますが、現在に至るまでの苦労は?

自分たちの意思でものづくりができるということに関してやりがいを感じると共に、全てを決めていかなければならないという大変さも知りました。大きくいくつかのステップがあったと思うんですが、最初の作品であるDNAネックレスを作り終えた時にお客様から「良いものだけど毎日は着けられないね」という言葉をもらったのをとても覚えています。弊社は元々メーカーであり、刺繍技術を生かしたものづくりが大前提でしたが、消費者はプロダクトを身に着けたときの喜びが欲しいわけであって、正直刺繍技術は二の次なんだなと。でも僕らとしては刺繍へのイメージというのも含めて新しい価値を生み出していきたい。そういう風に考えた時に「シルク素材を使ったパールネックレスのような毎日つけられるアクセサリーを作りたい」というアイデアが生まれました。ただ、刺繍で球体を作ることは絶対に不可能だと思っていたんです。でも、これまでにクライアントと乗り越えてきた壁や経験のおかげで少しずつ形にしていくことができました。当時の自分は言語化できなかった気持ちを今の自分がまとめるならば「『今はできない、だけど作りたい』という気持ちを大切にすることが諦めない理由で、その気持ちこそが開発することの意義」なのかな、と思っています。

ー最後に次の100年に向けて、展望を教えて下さい。

トリプル・オゥの未来に関しては、別に刺繍にこだわり続ける必要もないと思っています。なぜならあくまでブランドミッションは、僕たちの技術と発想で日常を豊かにすることだから。笠盛という会社も、着物の帯を織るところから始まって、刺繍業、そしてアクセサリーブランドという変化がありました。なので、刺繍というものにはあまりこだわりすぎずに、作る人、使う人、関わる人が優しさを感じられるような事業を常に一番に考えて進んでいきたいです。そのためにはその時のライフスタイルも含めて、自分たちがどのように貢献できるかを見極める力が必要だな、と。そうは言っても、刺繍を使ってもっとあたらしいことができないかなとも考えています。刺繍メーカー同士が同じ市場を取り合うのではなく、新しい市場を開拓することでお互いに刺激を受け合い、繊維業界全体が他の業種にも広がっていくような形で事業発展するようなことをやっていきたいな、と考えています。

(聞き手:古堅明日香)

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【インタビュー・対談】の過去記事

READ ALSO