池松 孝志さんと山鳥 宜裕さん

ビジネス界のトップランナーのキャリアを「丸ハダカ」にする、新感覚対談「Career Naked」。今回はコンデナスト・ジャパンの山鳥宜裕氏にお話を伺う。現在、『GQ JAPAN』の発行人を務める山鳥氏は、お小遣いをほぼ雑誌の購入費にあてるほど、学生時代から大の雑誌好き。そんな彼は編集者でなく営業として雑誌に関わり、トラディショナルな男性誌だった『GQ JAPAN』をカリスマ編集長とともに若い世代に訴求するメディアに変えていった。山鳥氏は編集者が制作する高品質のコンテンツをどのように売上向上につなげていったのか、エーバルーンコンサルティング株式会社の代表である池松孝志氏が話を聞いた。

ADVERTISING

山鳥 宜裕さん

成城大学卒業後、日系の広告代理店に入社し、媒体営業兼営業として活動。その後、外資系の広告代理店を経て、2003年に日経コンデナストに転職。『VOGUE NIPPON』(現在の『VOGUE JAPAN』)の営業を経験。2年ほどコンデナストを離れるも、2007年に『GQ JAPAN』の営業担当として復職。2018年からは『GQ JAPAN』の発行人を務める。

池松 孝志さん/エーバルーンコンサルティング株式会社 代表取締役

1980年生まれ。広島県出身。アメリカ留学時代、古着屋のディーラーとして全米各地を飛び回る。国内の紹介会社を経て、2008年にエーバルーンコンサルティングを設立。代表取締役として主にエグゼクティブ人材のサーチやM&A案件を担当。

後輩が置いていった新聞の求人広告が夢への扉を開いた

―山鳥さんは昔から非常に雑誌がお好きだったと伺っています。どのくらい読んでいたのでしょうか?

私が高校生の頃はインターネットがなくて、自分の知らないことをたくさん教えてくれるのは雑誌だったんです。アメリカのカルチャー、特にファッションと音楽が好きだったので、『Hot-Dog PRESS』『POPEYE』『Checkmate』『CDでーた』『FM STATION』など、毎週コンビニや書店に行って買って、隅から隅まで読みました。中でも『Boon』はアメリカのカルチャーやファッションを取り上げていたので、そこから貪欲に吸収していきました。自然に「将来は雑誌を作る仕事、特に編集者になりたい」と思ったんです。

それともう一つ、当時は『とんねるずのオールナイトニッポン』がすごい人気で、番組を聞いていたら、“広告代理店の電博(電通と博報堂)”という言葉がよく出てきたんですよ。それで広告代理店の仕事も面白そうだと感じ、どちらかの道に進みたいと考え、成城大学の文芸学部マスコミ学科に入学しました。そして大学卒業後にハイブランドの雑誌広告をメインに扱っている広告代理店に入社したんです。

―キャリアのスタートは広告代理店だったんですね。

そうなんです。その後、別の広告代理店に転職したんですけれど、雑誌はずっと好きでしたね。ある時、後輩が新聞の切り抜きを持ってきて「山鳥さん、日経コンデナスト(現在はコンデナスト・ジャパン)って知っていますか? 実は僕、出版社に行きたくて受けてみようと思うんですけど、どういう会社ですか?」と聞いてきたんです。私は「日経コンデナストは『VOGUE』の日本版を出している会社だよ。『VOGUE』はトップモード誌だけれど、君はファッションとかモードに興味があるの?」と逆に質問してみたんですよね。そうしたら「まったくありません。僕は児童書、絵本を出したいんです。相談して良かったです」とその場は終わって、求人記事を置いていったんですよ。それで私が応募することになったという(笑)。

―後輩が相談してなかったら、日経コンデナストに入社されていなかった?

入ってなかったです。募集していること自体を知らなかったですから。入社して『VOGUE JAPAN』の営業部に配属されました。当時、『VOGUE JAPAN』にはそうそうたる編集者が集結していて。編集長は斎藤和弘さんからバトンタッチされ、『SPUR』から来た村上啓子さん。『Numero TOKYO』編集長の田中杏子さん、元『Harper’s BAZAAR』編集長の塚本香さん、それから『VOGUE JAPAN』編集長だった渡辺三津子さんはフィーチャーディレクターでいらっしゃいました。

だから相当鍛えられました。広告部がタイアップを取ってきても、いいタイアップでないと渋い顔をされて。皆さん、自分たちの世界観があり、『VOGUE JAPAN』のクオリティをナンバーワンに考えているので、当たり前ですけど営業の言う通りにページを作ってくれないんです。クライアントから「こう撮ってほしい」と要望しても、当時はあまり聞いてもらえなかったですね。

―営業としては大変ですね。

そうなんですよ(笑)。お客様に「任せてください」と言いながら、実際に上がってきたページがこちらのリクエストと違うことが少なからずありました。(笑)でもそれだけ自分たちの作るもののクオリティに自信があったので、お金を出してもらっているからと言って、クオリティに関わる大切な部分はけっして譲ることはなかったですね。結果的に、仕上がりを見て広告主も大満足するので大きな問題になることはありませんでした。その商品をもっとも『VOGUE』らしく見せる方法をいちばんよく知っているのは編集者なのですよね。

売上向上の鍵は、広告主と消費者の“ライフタイムバリュー”を向上させること

―山鳥さんは現在『GQ JAPAN』の発行人・パブリッシャーという立場にいらっしゃいますが、パブリッシャーとはどういう仕事をしているのでしょうか?

分かりやすく言うと、“『GQ』のビジネスを持続的に成長させていく”ことなんです。1つは売上。トップラインを見る。もう1つはブランドを成長させる、停滞させない。その2つをやらなければいけなくて。売上を上げるのはプロダクトを売るということと、広告主から投資をしてもらうということ。もう1つは、『GQ』というブランドのレピュテーションをあげるということだと思っていて。そのためには、コンテンツのクオリティが重要になってくると思うんです。

ただし、たとえいいものを作って広告が入っても、たくさんお金を使って制作していったら収益とコストのバランスが重要なので、当たり前ですけどPLは悪化します。だから発行人になってから、高コスト体質を変えていくなど、ビジネスの構造改革をしてきました。

それから私が発行人になって、広告主から見られる目が少し変わった、と何となく感じました。たとえば私たちは「GQ MEN OF THE YEAR」(その年に圧倒的な活躍を見せたヒーローたちを称賛し表彰する祭典)というイベントを16年やっているんですけど、当初はそれこそスポンサーを取るのも大変でしたし、メディアがそんなに取材に来なかったんです。さらに受賞者に対して「GQ MEN OF THE YEARに選ばれたので、ぜひ表彰式に出演してください」とお願いしても、「うちの俳優は忙しいので」と断られてしまうこともありました。

でも2015年くらいから一気に潮目が変わり、俳優やアーティスト、アスリートまで「この賞が欲しかったんです」みたいな感じで喜んで受賞してくれるようになりました。さらにテレビ各局やスポーツ新聞といったメディアが取材しに来てくれて、その日の夕方、次の日の朝の情報番組などでオンエアしてくれるようになったんです。

広告主に迎合しないエディトリアルチームと同様、山鳥氏も筋を通す営業を貫いてきた。「広告主には耳あたりの良いことだけを伝えるリップサービスはせず、その代わり、相手の期待を超える結果を出すようにしています」

―発行人として売上をあげるために大事なことは何だと思われますか?

コンデナストは基本的に価格競争をしないんです。では何で勝負するかというと、価値競争。つまり他の出版社が提案できない付加価値を提案する。そういった戦い方をしてきて、私が一営業からマネージャーになって仕事を俯瞰して見ることができるようになった時、あることに気づいたんです。

結局、読者も広告主も“雑誌を買う”“広告を出す”といった行為を行うことで、雑誌に対してお金を払うわけですよね。つまり『GQ』に対して投資をしている。投資家の立場で考えると、自分たちが作っているプロダクト、われわれで言うとコンテンツなんですけれど、それに共感・信頼しなければ、投資は行わない。株を買う時がまさにそうですよね。その企業の理念に共感し、行っている事業に共感して信頼するからこそ、その企業の株を買う。それとまったく一緒だな、と思って。

編集部も営業も、まずは信頼と共感を大切にする。そうすると広告主であれば、「広告を出してみよう」「タイアップをやってみよう」と考えるし、読者であれば、「雑誌を買ってみよう」となるでしょう。売上の作り方でいうと、私のベースは信頼と共感ですね。

―信頼と共感の積み重ねが、最終的にお客様の信頼と売上につながる。それが山鳥さんの売上の作り方なのですね。

私が現場の営業の時は、自分にとってのお客様はまずは出稿してくれる広告主でした。でも発行人の立場で考えると、広告主だけではなく、消費者も重要なお客様であり、両者からお金を出していただく必要があるんです。今はライフタイムバリューという、1人の人が生涯を通じてそこにどれだけ利益をもたらすか、という考え方があります。私はまさにそれだと思っていて。広告主と消費者のライフタイムバリューを向上させれば、必然的に『GQ JAPAN』の売上は伸びていくな、と思ったんです。

それとライフタイムバリューとは何かというと、せっかく1回お客様を捕まえても、一見さんで終わってしまったら、その人のライフタイムバリューは1、つまり雑誌の購読者であれば、1冊の価格880円です。でも毎月、それも10年間購入してくださったら、それがその方の『GQ JAPAN』に対しての生涯投資なので、ライフタイムバリューが向上しますよね。クライアントも同じです。一回タイアップを実施してみて、「まったく反響がない。他の雑誌でやろう」というよりも、つねにタイアップのオーダーがくり返し来れば、クライアントのライフタイムバリューは向上していくのです。

なぜクライアントが『GQ JAPAN』に投資をするのかと考えた時に、やはりいい読者がついているからだと思うんです。だから私が発行人になった時に、確かに広告目線では自分たちのお客様は広告主なのですけれど、その広告主はいい読者、オーディエンスがいないと、そこには投資しないので、こちらもしっかりケアしなくてはいけない。それが現場で営業を行っていた時と、発行人になってからの考え方の違いですね。

カリスマ編集長の鈴木正文氏と二人三脚で取り組んだ、新しい『GQ JAPAN』

―『GQ JAPAN』は2012年から2021年まで、稀代の編集者・ジャーナリストである鈴木正文氏(二玄社で自動車雑誌『NAVI』の創刊に携わり、1989年に本誌編集長に就任。自動車専門誌でありながら、フランスが核実験を実施した際に誌上でユーザーを募りデモを行うなど、常に社会情勢と係る活動をし、雑誌『CAR GRAPHIC』の部数を上回った。1999年、『ENGINE』の初代編集長に。2012年、『GQ JAPAN』編集長に就任)が編集長を務められました。鈴木編集長と仕事をされて、どんな変化がありましたか?

鈴木編集長は私より20歳ぐらい上なので大先輩なんですけれど、鈴木編集長が作る雑誌を心から応援したいな、と思って。そのうちに私がパブリッシャーの1つ手前のアソシエイト・パブリッシャーというポジションになった2015年頃に、『GQ JAPAN』が生まれ変わるというか、“ここが転換期だな”と何となく思ったんです。鈴木さんが就任して最初の3年ぐらいは手探り状態だったんですけれど、それこそ2015年ぐらいから鈴木編集長はコンテンツを作るジャーナリズム、私はどちらかというとコマーシャリズムの方だったので、タイヤの両輪のように、ビジネスチームとエディトリアルチームでうまく回していったんですね。

そうしたら「GQ MEN OF THE YEAR」が大いに盛り上がったりとか、売り上げが伸びたりとか、つねに黒字になるようにPLが変わっていきました。私はコンテンツを作れないんですけれど、プロ中のプロが作ったコンテンツをどうやってマネタイズするか、収益化するかに特化したんです。

―ところで『GQ JAPAN』はメンズ雑誌の印象が強いのですが、最近は変化してきているようですね。

基本的にはカテゴリーでいうと男性誌なんですけれども、時代は変わってきていますから。それこそジェンダーの問題、ダイバーシティの問題などいろいろある中で、2017年か2018年のグローバルの地域調査で、『GQ』はすでに古いメディアという結果が出たんです。

そうなると、ミレニアル世代、Z世代にコミュニケーションを取りたいと思っている広告主も離れていってしまう。「これはまずい」という空気が今から5年くらい前にロンドンで行われた会議でぽーんと出てきて。デジタル化というのはいち早くやっていたんですけれど、そもそも『GQ』というものを変えなきゃいけない、となって。これまでの『GQ』はマッチョな男が表紙に出てきたりとか、女性だとマイクロビキニを着た日焼けした女性やブロンドの女性が出てきたりという、ステレオタイプな取り上げ方をしていたんですよ。

でもこれは今や時代遅れになっている。多様性が求められる世の中で、男性性とは何なのか、男性性の定義を再定義しよう、といったグローバルの動きもあり、日本も鈴木編集長が「まさにそうだよ」ということで、日本の『GQ』も変えていったんです。それから一切、水着を着た女性が表紙に出ることもなくなりました。意識的に雑誌の若返りと、昔のステレオタイプの古いイメージの『GQ』を捨てたんです。そうすると必然的に読者の層も拡がっていったという感じです。

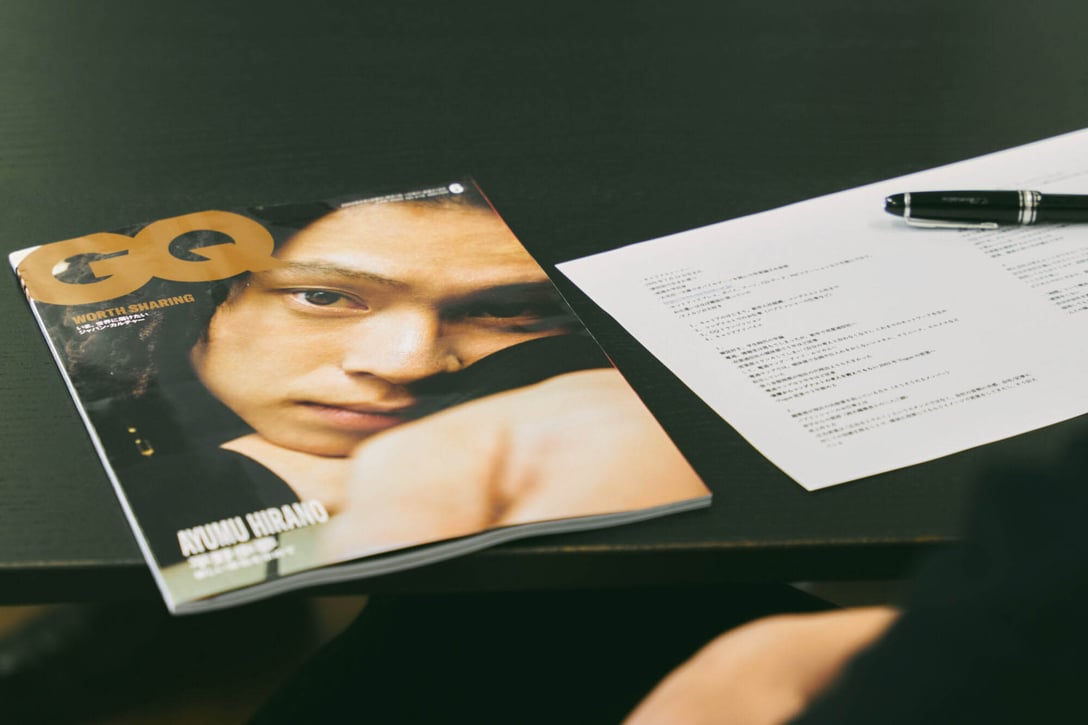

『GQ JAPAN 2022年06月号』の表紙は2022年北京オリンピックのスノーボード男子ハーフパイプ金メダリスト平野歩夢選手。「次世代を担う人たちに向けた雑誌」というコンセプトが人選にも表れている

―今は次世代を担う人たちにしっかりとしたメッセージを発信する頼れる仲間、というコンセプトだそうですが。

私が入社した頃はまだ“六本木バブル”といった雰囲気が漂っていました。当時はITで成功した起業家が、六本木ヒルズといった高級レジデンスに住み、夜な夜なシャンパンを飲む、というのが華やかに映った時代で、われわれもご多分にもれず、そういう人たちを特集したりしていました。『GQ』のメイン読者は30代後半の、可処分所得が非常に高い、都市型のビジネスエリートであり、そこで勝負すればよかったんです。

ただ、2010年くらいにiPadが出て、『GQ』もデジタル化に舵を切った時に、鈴木編集長と「『GQ』はどういう人たちにコンテンツを読んでもらって、楽しんでもらえばいいのか」という話をしていて。結論として「次世代を担う若い人たち」となったんです。そこは男性も女性も関係なく、といった考え方でしたね。実際にWEBサイトは女性の比率がどんどん上がっていったんです。

だからわれわれのような年上の世代から若い人たちに対して上から目線で「こうあるべきだ」となるよりも、「こういう情報があるよ」「こういう考え方あるよ」と、押しつけがましくない形でコンテンツを提供していき、それを見て次世代を担う若い人たちが、少しでも「『GQ』って何か面白いな」「『GQ』に書いてあることって、ちょっと役に立つよね」となったらいいなと思って作っています。

―『GQ』のイメージ調査の結果が発表された時と比べて、どのような点が変化したと思われますか?

弊社は雑誌、ウェブサイト、SNSに取り組み、さらに今はYouTubeといった動画制作に力を入れています。動画のオーディエンス属性を見ると、プリント媒体とまったく違い、7割くらいがZ世代とミレニアル世代が占めているんです。だから私たちのビデオチームはたとえばストリートカルチャーなどを中心に取り上げ、Z世代やミレニアル世代に刺さるコンテンツを戦略的に制作し、完全に若者向けになっていて。『GQ』というブランドの傘の中に、YouTube、Instagram、Facebook、Twitter、雑誌、イベントなどがそれぞれありますが、プラットフォーム別に戦略を分けています。

―これから転職などを考えている方に、アドバイスをお願いできますか?

私は学生時分の就活では企業に雇用してもらう、採用してもらおうと思っていたんですけれど、転職してから考え方を変えました。相手も自分のことを査定するけれど、私もこの人(を通して企業)のことを査定する、と。逆に向こうが内定を出しても、私が面接官に違和感を覚えるようだったら、内定を辞退しよう、くらいのマインドになったんです。そうなると自然な質問が出てくるし、相手に媚びへつらう必要がなくなります。

今は面接する立場なんですけれど、そういうふうに挑んでくれた方が、採用する側としてもうれしいですね。対等に話ができる人であれば、入社してから営業としてクライアントを訪問した時に、「広告をください」といった手法は取らないと思っているんです。「弊社はこういうメディアで、こういうクオリティの高いものがあるので、もしよければご一緒しませんか」といった売り込み方をするでしょう。面接は、そういう心構えで行った方がいいと思います。あとは必要最低限、その会社のことは調べておくことだと思います。

―ちなみに、山鳥さんが面接時に必ず聞く質問はありますか?

やはり履歴書を送っていただく分、面接にいらっしゃる方のことは徹底的に調べます。もし自分が知らない会社に勤めていらしたら、どんな企業かを調べますし。ただそれを聞くかどうかは別ですけれど、やはり知らないのは失礼じゃないですか。

あとはやはり相手は緊張されているので、素の自分が出せるように、ファッションの話はもちろん、最近何を読んだか、買い物はどういうところに行くのか、といった話をします。一見関係ないように見えますけれど、結局、そういったことは仕事につながるんです。

若い人たちにアドバイスをするとしたら、新聞は読んだ方がいい、ということですね。たまに「ヤフーニュースを読んでいます」という人もいますが、あれは情報だけなんですよね。しかも恣意的に誰かが選んで、ビュー数が取れそうな記事だけピックアップされている。でも新聞は経済、文化、生活といったように、さまざまなネタがバーッと入っていて、それを1つで読むことができる。生活記事の横にダイバーシティの記事があり、めくると本の記事がある、といったように幕の内弁当だと思うんですよ。それも栄養満点の。私たちのようなメディアの仕事をするのだったら、新聞はぜひ読んで欲しいと思います。

Made in USAのものが大好きだったという山鳥氏。「この前、実家に帰ったら20歳くらいの時に購入したMade in USAのHanesのパーカーが自分の部屋にあって。昔はいちいちタグを見て購入していたんだな、と懐かしくなりました」

取材:キャベトンコ

撮影:Takuma Funaba

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【NESTBOWL】の過去記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング

銀行やメディアとのもたれ合いが元凶? 鹿児島「山形屋」再生計画が苦境