信國太志

Image by: FASHIONSNAP

「ファッションはそんなに重要だろうか?」――そうSNSで発信したのは、デザイナーの信國太志だ。90年代後半にセントラル・セントマーチン芸術大学(Central Saint Martins)の卒業制作ショーで注目を集め、自身のブランドをスタート。しかし、現在はなぜかモードの本流から距離を置き、テーラーとして職人の道を邁進している。ファッションの本質を日々追求する信國氏が発した言葉は一体何を意味しているのか。

目次

ADVERTISING

進学校を中退し、ファッションの世界へ

―進学校の久留米大学附設 中学校出身。

生まれは熊本なんですが、育ちは福岡です。転校して友達がいなくなり、鬱っぽくなって気ばらしに何故か勉強しようと思い立ち、小6の夏から塾に行き始めたんです。1日10時間ぐらい勉強しましたね。最初は落ちこぼれだったんですけど、1ヶ月ぐらい続けると福岡で一番の成績になりました。その後全国1位になり、どこの中学校でも受かると言われたんですが、あまり遠くに行くのも親に迷惑をかけるので久留米大学附設に行きました。僕の10いくつくらい上の学年に孫正義さん、1つ下に堀江貴文さんがいましたね。

―ファッションにはいつから興味を持ち始めたんですか?

中学校3年生からです。それまで寮生活だったんですが、中学校3年の時に退寮して福岡の天神のファッションビルに足を運ぶようになったのがきっかけです。どこにブランドのショップがあるかなど、自分なりのブランドマップみたいなものが頭の中にできていましたね。ただDCブランドなど色々見て回ったんですが、「何かが違うな」と子ども心に感じていて、ある時「マーガレット・ハウエル(MARGARET HOWELL)」や「ポール スミス(Paul Smith)」などを扱っているセレクトショップに入り、魅了されて思わず買った服が「ナイジェルケーボン(Nigel Cabourn)」でした。自分で最初に買ったデザイナーの服です。

―中学生で「ナイジェルケーボン」は通ですね。

機能的で本物感があると感じたと同時に、それがものすごくデザイン性の高いものに見えたというか。「ナイジェルケーボン」というブランドについて何も知らなかったのですが、異質なものに見え、惹かれて買いましたね。

―久留米大学附設 高等学校に進学するも中退しています。

「ナイジェルケーボン」を買ったお店の人が独立する時に、僕も高校を辞めて一緒に「ダイスアンドダイス(Dice&Dice)」というお店を開くことにしたんです。立ち上げ当初はなかなか売れず苦労しましたね。軌道に乗り始めると社長からクレジットカード1枚渡されて、社運をかけられてカリフォルニアに買い付けに行ったりしていました。

―若くして海外でのバイイングを経験されたんですね

しかしパリのショールームでオーダーするような"バイイング"ではなく、ハーレムのスニーカー屋さんに行ったりといういわゆる"買い付け"で(笑)。いいなと思ったブランドに関しては、とことん調べてアポイントを取りました。日本からは得られる情報がなくても、海外誌などに目を通し気に入ったブランドの会社がサンフランシスコ北部にあるということを突き止めて、突撃訪問したりもしましたね。

―日本で最初に腰履きしたのは信國さんだという噂を聞いたことがあります。

映画「キッズ(KIDS)」を見てこれだという瞬間を憶えています。ちなみに映画に出る子達とも間近に接していました。その影響もあって確かに日本でまだ誰もしていない時期に腰履きしていましたし、今の前後対称のスケートボードに一番最初に乗ったのも恐らく僕だと思います(笑)。「ワールドインダストリー(World Industries)」というブランドのマイクバレリーモデルを乗っていたら藤原ヒロシさんから「交換して欲しい」と連絡をもらったこともありましたね。

―その後ロサンゼルスに移住しますが、きっかけは?

買い付けを続けている中で、やはり色々なことをコントロールしないとカリフォルニアのストリートブランドを輸入するのは難しいと考えるようになりました。向こうの人は四季やシーズンの概念がなく年中ショーツですからビジネスになりにくいのです。それこそ自身のブランドを立ち上げるとかしないと自由にできないと思い、ロサンゼルスに行ってパターンカッティングを学べる環境に身を置きました。ダウンタウンにあるメキシコ人が運営している工場で服を作っていたんですが、ハリウッドのブティックにたまたま入った時に、ジョン・ガリアーノ(John Galliano)の服を見て自分の教養の無さを痛感させられたというか、本当に衝撃を受けましたね。それでロンドンに引っ越すことを決めたんです。セントラル・ セントマーチン美術大学(以下セントマ)に行こうと思ったんですが、試験に落ちてしまい、途方に暮れていたら友達が「ジョン・ガリアーノ」で働いていることを聞きつけ、お願いして働かせてもらえるようになりました。

―ガリアーノでは何やられてたんですか?

雑務的なことや、肩パット作りなどをしていましたね。

―印象に残っているガリアーノとのエピソードはありますか?

ショーに花が送られてくるじゃないですか? そこで僕がなんでもない花瓶を買って花を活けたら、彼が僕のところに来て「なんて美しい花瓶なんだ、本当に君が一生懸命やってくれていることに感謝している」と言われました。「それで今後君は何をやりたいの?」と聞かれて、僕は「あなたが通った学校に行ってファッションを学びたい」と言ったら、セントマのアートディレクターに手紙を書いてくれたんです。もちろんそれで受かったということはないんですが、その後もう一度受験して、MAに入学することになりました。

故アレキサンダー・マックイーンたちと親交を深めたロンドン時代

―ロンドンでの生活はいかがでしたか?

当初はマルコム・マクラーレン(Malcolm McLaren)とヴィヴィアン・ウエストウッド(Vivienne Westwood)の息子ジョセフ・コレ(Joseph Corré)と一緒に住んでいました。ジョセフにヴィヴィアンを紹介されて、そのとき彼女が学校の教育とは「例えばあなたは月に行きました。じゃあ月で何を着ますか? みたいなリファレンスのないひらめきでデザインするといった馬鹿な内容だからおやめなさい」と言われました。デザインは過去の引用からしか絶対生まれないという考えを彼女は持っていました。その言葉は印象に残っています。また日夜ミシンで独学で服を作っていた僕を「羊たちの沈黙」の犯人のようにキチガイテーラーのようだと笑いつつジョセフが知人のテーラーを紹介してくれたのですが、結局セントマに行きたかったので電話しませんでした。今思えばそのテーラーは世界に名だたるハンツマンでしたので、以降あのときハンツマンに行っていたらという思いは僕を後に仕立て屋業に駆り立てた一因かもしれません。

その後ジョセフ・コレと住むのをやめて、今ではトレンディなイーストエンドに引っ越したんですが、近所にヘアメイクをしている女の子の友達が住んでいました。よく彼女の家に遊びに行っていたのですが、地下に新しく「リー」という男性が引っ越してきたんです。彼は少し太ったフーリガンのような風貌。ある時、リーがヘアメイクの子に髪を切ってもらっていて、「手が離せないから僕の部屋から物を取ってきて欲しい」と言われて鍵を渡され部屋に行ったんですよ。部屋に入ってみると真っ赤のカーペットが敷いてあり、白い家具がポツンと置かれ、奥にミシンと洋服が並んでいました。綺麗にドレープができるように重りがついた服なんですが、それが本当に美しくて。実はその人こそ何を隠そう故アレキサンダー・マックイーン(Alexander McQueen)だったのです。

それから色々話すようになり、一緒にご飯を食べたり、遊んだりしました。そんな翌日には学校に講義に来たりもするわけですが、そこでは彼は「ファッションはゲームだ」と、冷静かつ批判的な業界への視線を語るわけです。自分はうまくゲームができたから今みたいにやれているだけで、ゲームをうまくプレイすれば誰でも僕のようになれるということを言っていました。彼はそもそも一瞬の"美"みたいなものが好きで、その一つがたまたまファッションだったというだけ。本当はファッション写真よりもロバート・キャパ(Robert Capa)の撮る報道写真のほうにより美を見出していて、「できることなら10年以内にファッションから離れて報道カメラマンになりたい」と語ってくれたこともありましたね。

―セントマの卒制は「Daily Telegraph」誌に掲載されるなど話題を集めましたね。

自分では話題になっていたかどうかはわかりませんが(笑)。枕草子をテーマに服を作りました。

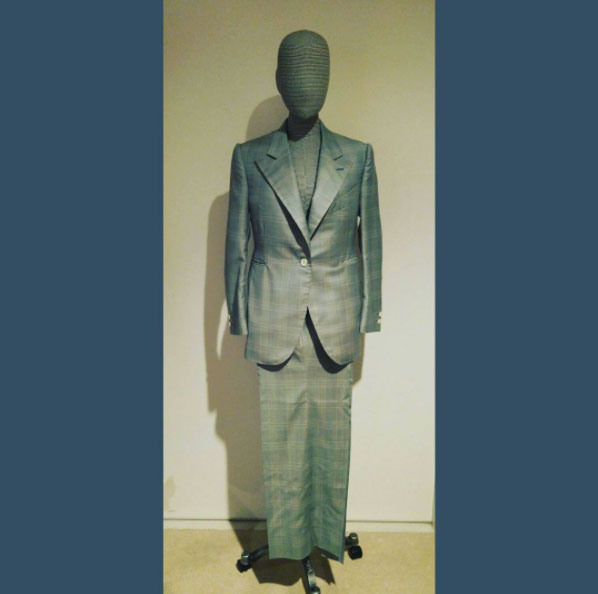

卒業制作作品

―卒業後はブランド「タイシ ノブクニ(TAISHI NOBUKUNI)」を立ち上げロンドンでコレクションを発表します。

自然な流れでロンドンでブランドを立ち上げ、98年にコレクションを発表するということになりました。日本での取扱店を広げたいと考えていたときに、酒寄隆夫さんという昔「ロンディス」という一世を風靡したセレクトショップのバイヤーで僕とストリート戦国時代の買い付け競争をしていた方が、後のアクアガール(aquagirl)を立ち上げた後に恐らく日本初のプレスルームを立ち上げて。オファーを頂いたので、契約することにしました。当時は「ラフ・シモンズ(RAF SIMONS)」と僕のブランドだけを扱っていましたね。

「タケオキクチ」、「ボタニカ」を経てテーラーの道へ

―2000年には東京にオンリーショップをオープン

最初は割と調子よく売れましたが、やはりインディペンデントに経営するのは大変で東大駒場寮に住んでそこからショップに通ってたこともありました。また夜はショップをバーにしてたんですが、そこでスタイリストの祐真さん(祐真朋樹)や島津さん(島津由行)など色々な方たちと知り合いになりました。そんな時、突然ワールドの方から電話があり、菊池武夫さんが会いたがっているという話を頂いて。「タケオキクチ(TAKEO KIKUCHI)」のクリエーティブディレクターを任せたいとお願いされ、引き受けることにしました。

「TAKEO KIKUCHI」2004年春夏コレクション

―別の人のネームが付いたブランドをやる難しさはありましたか?

それはありませんでしたね。ただ同時並行で、自分のブランドも東コレに参加していたので忙しかったです。摩り切れていったというか、最終的には容易にコレクションがポンと出来上がり、自分の手仕事から遠くなるにつれ新鮮味がなくなった時期だったかもしれません。

―その後ブランド名を「ボタニカ(BOTANIKA)」に変更。この意図は?

2008年に変更しました。変更前に世間で評価が良いコレクションが会社の内部では批判されたりと、矛盾を感じるようになっていて、ゆっくりした時間を持ちたいと思うようになりサーフィンとヨガを始めたんです。それをきっかけにそれまで自分が持っていたある種の不良性のようなものが変化していきましたね。僕も世の中にいいことがしたいとか、環境問題を考えたりするようになって、「ボタニカ」で全てオーガニックコットンで作った生地を使った服を作るようにしたんです。ただ色々アイテムを作っていたんですが、「洋服のクオリティとしては少し違うな」というのを感じるようになり。社会を良くしようではなくて、まずは隣にいる1人の人を幸せにすることが大事と考えるようになり、テーラーの道を目指すようになりました。

「BOTANIKA」のクリエイション

―テーラーになるためにまず始めたことは?

「マルキース」というテーラーがあるんですが、そこに飛び込みでお願いしに行きました。事情を説明したら、「僕がお客さんを連れてきたら僕がデザインしたものをアトリエで作ってあげる」という提案を「マルキース」の佐々木康雄さんがしてくださいました。「アトリエを好きに出入りしていい」とも言ってくださったので、1年ぐらい毎日のように通うようになりましたよ。それが40歳ぐらいのときです。

―40歳から新たなステージ、苦労はありましたか?

10数年修行するのが当たり前の世界なので、当時は失敗も沢山ありましたね。佐々木さんの元で学びながら、天皇陛下の服を手がけるテーラーの服部晋さんのセミナーに参加したりもしました。佐々木さんからはすごくベーシックなものを学び直し、服部さんからは独自のテクニックみたいなものがあったら教えてもらおうと思っていたのですが、結局は教えてはくれませんでした。唯一教わったことは同じ方法論は無いということ。服部さんは自分で考えたテクニックを多用していて、一般的に言われていることと真逆のことをしたりするんです。服部さんの影響もあって、僕も自分で考えるようになり、構築的でありながら軽さがある服を目指すようになりました。

全て信國氏の手で縫い上げられた顧客のビスポークスーツ

―参考にしている人はいますか?

ジョン・ピアース(John Pearse)というテーラーがいるんですが、彼はマルコム・マクラーレンやザ・ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)のメンバーの服を仕立てていました。格式を伝えるだけではなくスタイルを、それも音楽などカルチャーと関係があるようなテーラーでありたいという思いを持っています。一見邪道のように思われがちですが、着心地やカッティングについては、テーラー以上にテーラー的に考えている自負がありますし、日々研究もしています。

今は、様々な人から吸収しながらも、ロンドンやナポリなど、1つのスタイルや方法論に染まらなかった事がオリジナリティを産む結果になったと思っています。僕は世界の誰もやってない方法で服を作っていますからね。僕の根底には海外の服のスタイルを日本人が着せられる、または海外の物を有り難がるという状況に一環して強烈な違和感があり、それがストリートからデザイン、仕立てと今まで遍歴してきた事の一環したモチベーションなのかもしれません。日本人として自分のスタイルで日本人のための物を作ることそのものが。

―信國さんにオーダーするとなったら、いくらでできるんですか?

以前は若い人にも作ってあげたいという気持ちから20万円以下のパターンオーダーもやっていましたが、中途半端になりどちらにも良くないなと思い、今は30万円以上のフルオーダーから受け付けています。その店のやり方をお客さんに当てはめるハウススタイルを採用するテーラーが普通ですが、僕はハウススタイルを持っていないので、デザインから全てオーダー対応しています。

テーラーにおいて最も重要なテクニックとは?

―テーラー業界の現状について、どのように見ていますか?

シュリンク傾向にありましたが、今は30代の人がたくさん出てきて面白くなっていますよ。ナポリなどで修行してきた人たちは、インターナショナルに認知されています。アトリエに入った当初は、働いている人が平均年齢が70歳ぐらいで、これはもう無くなる運命にあるのかという不安もあったので、よかったと思います。

―オーダーメイドのスーツは太ったときのことを考えると手を出しづらいという声もあります。

よくそういう意見を聞くのですが、テーラーメイドの服は縫い代をかなり残して縫うので、体型が変わっても調整できるんです。逆に太っても大丈夫な服というのは、テーラーの服のみだと思いますね。

―縫い代はどれぐらい残しているものなんですか?

大体後ろの脇で2,5cmずつ、5cmの縫い代があるので前後ろで10cm伸ばすことができます。

―テーラーで一番重要なテクニックはなんですか?

アイロンです。パンツだったらふくらはぎ部分をふくらませたり、ジャケットだったら肩甲骨や胸の部分にアイロンをかけることで着心地が大きく変わってくる。工場生産の既製品との一番の違いはそこですね。服部さんは、ふくらはぎを膨らませるといった場合アイロンを4分、5分置いたままにします。焦げる匂いがする直前ぐらいまで温めることで、生地が固定されるんですよ。どんな一流ブランドのパターンオーダーでも、アイロンテクニックの面でテーラーとの差が歴然と出てきます。

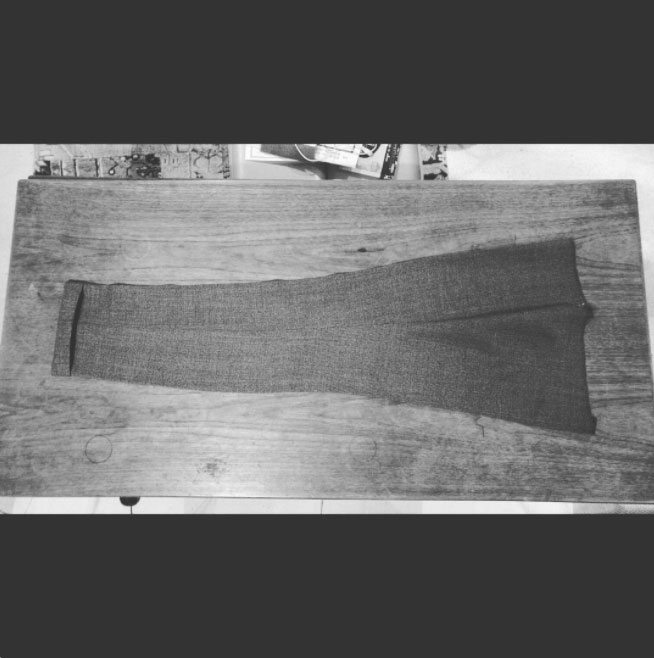

約2時間かけてアイロンで曲げられたトラウザーズは歩くごとに足に沿うシルエットに

―1着作るのにどれくらいの時間がかかるんですか?

1週間以上はかかります。ボタンホールも手でかがるため、1つでだいたい20分〜30分ぐらいかかってしまします。

―テーラーの伝統を引き継ぎたいという思いはありますか?

もちろんテーラーには生き残り続けてほしいですが、言っても僕はデザイナーなんだと思います。「今度こうしよう」というのが毎回あるからやっていられて、習ったことをそのまま続けていくだけの仕事はできないでしょうね。それにある意味この仕事は伝統を守る事ではありません。過去には革新的だった手法が残ってるだけで僕はさらに新しく既存の手法を覆そうと思っています。

―テーラーの中で新しいことを追求していくということでしょうか?

そうですね。自分なりのやり方を考えるのが楽しくてやっているだけです。テーラリングはまず第一に芯という内部構造があって、そこに表地を添わせていきます。芯の作り方が無数にあって、テーラーによって方法は変わります。僕はテーラーの仕事を3段階にランク付けしており、Cクラスは芯地が毛芯ではない、もしくは3重の構造が元から出来ている「出来芯」を使っているテーラーで、一流ブランドのパターンオーダーもここにカテゴライズされます。Bクラスは3重構造の芯を独自で作っているレベルのこと。そしてAクラスは表地自体にアイロン操作で立体化させる作業をしていて、それを最大限に膨らませるために芯を作っているテーラーです。服部晋さんやフランスを拠点にしている鈴木健二郎さん、イギリスのエドワード・セクストン(EDWARD SEXTON)はAランクだと考えていて、僕もこのランクで独自性を追求していきたいと思っています。

独自の方法で3重に重ねられ立体化された芯地

デザイナーの役割とは?

―パターンを引けないデザイナーをどう思いますか?

引けなくても問題ないと思いますよ。ただ御三家(川久保玲・三宅一生・山本耀司)と呼ばれるあの世代のデザイナーには、社内に熟練したパタンナーがいるんですよね。僕の世代から下は、社内に熟練した職人がいないケースが多く、外注に頼ることになるので結果として差が生まれているんではないかと思います。それゆえにアヴァンギャルドが裏付けのない突飛なもので終わってしまう気がします。

―デザイナーの役割は何だと思いますか?

ラフ・シモンズ(Raf Simons)のドキュメンタリー映画「ディオールと私(原題:Dior and I)」はとても画期的だったと思っていて。21世紀のデザインというのは"イメージの編集作業である"ということをはっきりさせた作品で、何よりラフは映像のなかで絵を書いたり、まして針を持つようなことは一切ありません。彼を支えるメゾンの技術力があるからこそなせるクリエーションだと。クリストファー・ベイリー(Christopher Bailey)も絵を描かないと言っていましたし、今の時代、デザイナーはうまくイメージを編集する能力が必要とされているんだと思います。

―ブランドとして今後コレクションを発表する予定はありますか?

いずれ、なんらかの形でやることはあると思います。デザイナーからテーラーの道に進んだ人がいないように、テーラーからデザイナーになった人もいないので是非やりたいな。デザイナーズブランドとはまた違う視点で、服の強みを表現できると思っています。

―具体的にどういったデザインアプローチをイメージしていますか?

最近、僕はジャケットの胸のダーツを無くしたんですよ。胸のダーツを無くすというのはフィレンツェのテーラーとかにあるスタイルで、「イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)」もウィメンズ服に胸のダーツを入れていない場合が結構あるということに気づいたんです。女優の小林麻美さんが「イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)」のコレクションを寄贈して、スタイリストの亘つぐみさんがスタイリングしたエキシビジョン「Mon YVES SAINT LAURENT」で発見したんですよ。それは小林麻美さんの「若い人にもっと勉強してほしい」という思いから、服を触ることができたから。大変勉強になりました。

そのとき、襟をひっくり返したり色々観察している中で、「胸のダーツはいらない」という確信が生まれましたね。また「イヴ・サンローラン」のロングトルソーにも興味を持ちました。脇のポケットの位置を低くしていたり、"胴を長く見せる美しさ"をどの服を見ても感じましたね。そういったところをうまく繋げてコレクションを作ることができれば面白いのでは、と考えています。そのように衣服の根底の構造から衣服を作り上げる力が今はあるので、ポケットの位置やディテールといったいわゆるデザインに陥らない、料理でいうと出汁がしっかりしていながら無駄な味付けのない歯ごたえがある服を作れると思っています。

「Mon YVES SAINT LAURENT」の会場の様子

―惹かれるものに共通点があったりしますか?

ハイブリッドなものですかね。セントマに入る時に2枚の紙を渡されたんですが、1枚は誓約書でそれは「ファッションというものは主観的なものだから、いつ如何なる理由で不適格だと見なされ処分されても訴えません」と書かれていて、もう1枚は「ファッションとは何か」ということが二言で表現されていました。それは「あなたが何者であるかっていうことの証明がファッションである」ということと、「極端なものの融合がファッションである」ということでした。柔らかいものと硬いものを組み合わせなど、真逆のものの融合がファッションの本質だという言葉があって、今もそうだと思っています。僕がなんとなく考えているのは、サンローランのエレガンスと腰履きの融合で、腰履きは胴が長く見えるためそこにうまくエレガンスさを組み合わせることができるんじゃないかなと考えたりしています。

―Twitterで「ファッションはそんなに重要だろうか?」という投稿をされていましたが、その真意は?

マルコム・マクラーレンがセントマに来た際に、「ファッションは現代の宗教でウインドウは宗教画で各ブランド教というのを布教してる」と語ってくれたことがありました。僕はチベット仏教の戒名を授かった人間ですが、そこにも各派があり、派の長がいて亡くなると転生者が発見され新しい長となります。ブランドのディレクター交代はまるでそんな教派の長の交代のように騒がれるのがまるでマルコムが語った通りだと感じると共に、ファッションは好きですが、「そんなにまで重要だろうか」と少し滑稽に感じ遠目に見ていたんです。

セントマのディレクター故ルイーズ・ウィルソン(Louise Wilson)はそのようなアンチファッション的な視点を養い考えるよう定期的に講義を組んで興味深い人たちを招聘してくれてましたが、ある時クラッシュベルベットをデザイン画に添えて見せたらルイーズに「セントマではクラッシュベルベットは使わない!」と怒鳴られました。クラッシュベルベットはリッチでゴージャスな"ザ・ファッション"とも言える生地ですが、セントマは革命家を育成するスクールなんだと強い自負があったため叱ったのだと思います。そんな革命家達が「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」や「セリーヌ(CÉLINE)」をデザインするのが今の時代ですが、彼らがどこかアンチなエッジを失わずにブランドに取り込まれきらず遊んでしまっている感じが逆にブランドを生き生きさせてるのでしょうから、僕も「タケオキクチ」ではそのようなスタンスを心掛けていました。「ファッションはそんなに重要だろうか?」という言葉はこうした背景とスタンスがあるため投稿した、というのが真意です。

―新たに取り組んでいるプロジェクトはありますか?

テーラー目線でウエットスーツの開発を進めています。僕はテーラリングで胸部を大事にしているので、肩甲骨と胸にボリュームがあるような着心地を追求したウエットスーツを作っています。プロトタイプは既に出来ていて、2018年の発売を目指しています。あとその人だけの色に染めてその人だけに仕立てることができるよう、染色にも力を入れたいと思っています。夏には奄美大島に泥染めの勉強に行く予定。テーラーの枠だけでは僕には狭くて窮屈なんですよ。

最終更新日:

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【インタビュー・対談】の過去記事

JOB OPPOTUNITIES

最新の求人情報(求人一覧)

RANKING TOP 10

アクセスランキング