小高真理が手掛ける「マラミュート(malamute)」が、ブランド名を「オダカ(ODAKHA)」に変更した。ブランドのデビューから来年10年目の節目を迎える小高は、ブランド名を変更し「海外のセールスを強化していく」と話す。なぜ、今ブランド名の変更に至ったのか。そこには小高なりの「メイド・イン・ジャパン」を継承するための日本の繊維産業へのこだわりがあった。

ーまずは、ブランド名を「オダカ」に変更した理由を教えてください。

ADVERTISING

「TOKYO FASHION AWARD」を受賞して、去年の9月にパリで展示会を行う機会をいただいたのがきっかけです。ブランドとして初めて海外で展示会を行ったのですが、ありがたいことにニットアイテムに対して非常に高い評価をいただきましたし、「取り組んでいることが面白い」とブランドそのものにも興味を持っていただきました。一方で「マラミュート」というブランド名に「日本発感がないよね」という意見もちらほら出たんです。海外の人からしたら、犬種としての“マラミュート”のイメージがあまりにも強いみたいで。だったら、自分の苗字を用いて打ち出した方が「日本発のブランド」としてより認知してもらえるのではないかと思いました。

ー新しいブランドタグには「MADE IN JAPAN」とはっきり記されていますよね。

去年の2月にずっとお願いしていたニッターさんが2軒廃業しました。それが動機になったかもしれません。とてもクオリティの高いニットを作ってくれるところだったから……。日本発のブランドとして私たちが、日本のものづくりの水準の高さをうまく伝えていかないといけないんだなということを改めて痛感したんです。「曖昧なままだと、技術を継承できないんだ」と考えました。

ーニッターさんとは小高さんが直接やりとりされている?

はい。私たちが買い取った機械を5台置いてもらっているニッターさんが千葉県八千代市にあるんですけど、ほぼ、毎日私とスタッフが交互に連絡をとっていますね。

ーデザイナーの中には、どうやったら職人たちと深いコミュニケーションが取れるのかに悩んでいる人もいると聞きます。何かアドバイスはありますか?

わがままを言ってみてもいいんじゃないですかね。わがままというと少し語弊があるかもしれないんですけど、真剣に伝えたらみんなわかってくれると思います。私も「とても面倒くさいことを言ってくるな」と思われることの繰り返しです(笑)。「なんでその工夫をしないといけないの?」という問いかけに対して、熱量を持っていかに伝えられるかがデザイナーには必要なんじゃないでしょうか。「なぜそれが必要なのか」に答えられないなら、自分が本当にやりたいことではないのかもしれないですしね。

例えば、「ビキニバッグ」も最初は「キャミソールみたいなバッグを作りたい」という話をしていたんですが、ニッターさんが「こんなものができました」と時間をかけてあげてくれたのがこのバッグだったんです。私がそこからウエストをシェイプする提案をして「キャミソールバッグ」から「ビキニバッグ」に変更して展開することに決めました。こうやってやりとりを繰り返すことで、ユーモアのある楽しいクリエイションが生まれていきます。

ーちなみに、今まで一番ニッターさんと深いコミュニケーションを取ったのは?

クレイジーニットはとても大変でしたね。ずっと同じ方に作ってもらっているんです。その方も私と同じように苦しいこともあると思うのですが、もがきながら楽しく作業を進めてくださいます。柄もそうですが、素材や色を変えるともっと複雑になり、編み立てにとても高度な技術を駆使しているんです。

ー国外からも高い評価を受けている日本の繊維産業ですが、跡継ぎがいないことや、コロナもあり経営が苦しい状況が続いています。

八千代市以外にも、ブランドの2シーズン目からずっとお願いしているニッターさんが新潟県五泉市にあるんですが、五泉市はニットの一大産地で町の中で二次加工から仕上げまで完結できます。一方で、八千代市は有名な産地ではないので、家族経営のニッターさんがぽつぽつと存在していて、縫製は他の工場でお願いしていたりします。何が言いたいかというと、行政がしっかり介入している産地はやっぱり強度があるんですよね。八千代市のように県を跨いで製作できている事実があるから、関東なら関東で大きな組織や行政が介入して、なんとか産地を守る工夫ができないかな、と1人のデザイナーとして思いますね。やっぱり、無くなってしまうのは悲しいことだし、受け継がれてきたものは素晴らしいものばかりだから。

ー「ODAKHA」という表記に「H」が入っていることも気になりました。

Hにはいくつかの意味を持たせています。一つは「Hand to Hand」で、様々な人が携わっているという意味を込めました。二つ目は、マラミュートのシグネチャーのガイノイドニットが、「H」のようなシルエットに見えるから。三つ目は、フランス語で服を着た状態を指す「アヴィエ(habillée)」という形容詞の存在を知った時に「そこにはあるけど、実態のないHが『服を着る』という言葉を成立させていること」がとても面白いと思ったのです。Hがブランドに解釈の幅をもたらしてくれるかもしれないと考え、採用しました。

ー2023年秋冬コレクションは、画家のサイ・トゥオンブリーと、谷崎潤一郎の長編随筆「陰翳礼讃」がインスピレーション源になっています。近年、小高さんのクリエイションは現代アートや絵画からの着想が多い印象を受けます。

たまたまここ数シーズン続いているだけかもしれません。でも確かに、最近は現代アートを見ていると思考が巡りやすいです。その思考というのは、手法などの視覚的なことから連想することが大半で、トゥオンブリーに関して言えば、色味やざらつきなどのテクスチャーが参考になりました。コレクションの考え方は、文学作品など、日本発のものがヒントになることが多いです。とはいえ、全てにそこまで意識的なわけではないんですよね。ルック撮影が終わってプレスリリースを書いている時、このコレクションを作っているときによく見ていたものを横並びにして「あ!」と気づく時もあります。最後までいつもまとまらずに悩んでいる気がしますね。

ーコレクションの核を探しているわけではなく、あくまで生活をしている中で気になったものだ、と。

そうですね。言葉が正しいかわからないですが「違和感」から考え始めることが多いです。

ー「違和感」というと具体的に?

「なんだろう」とか、とにかく心に引っかかるものを集めていく作業ですね。例えば、2022年1月にスタートした、糸をほどき直して異なるアイテムに編み替える「リボーンプロジェクト(Re:born Project)」も、アンリ・マティスの切り紙絵「ブルー・ヌード」について気になり、その制作工程について調べたことがきっかけとなって、コロナ禍のコレクション制作に対して職人さんたちと話す中で「じゃあ、こういうことができるよね」と生まれたものです。恵まれたことに、チームが行動力がある人たちばかりで、「そのアイデアいい感じだからやってみようよ」とどんどん実現に向けて動き出していったのです。

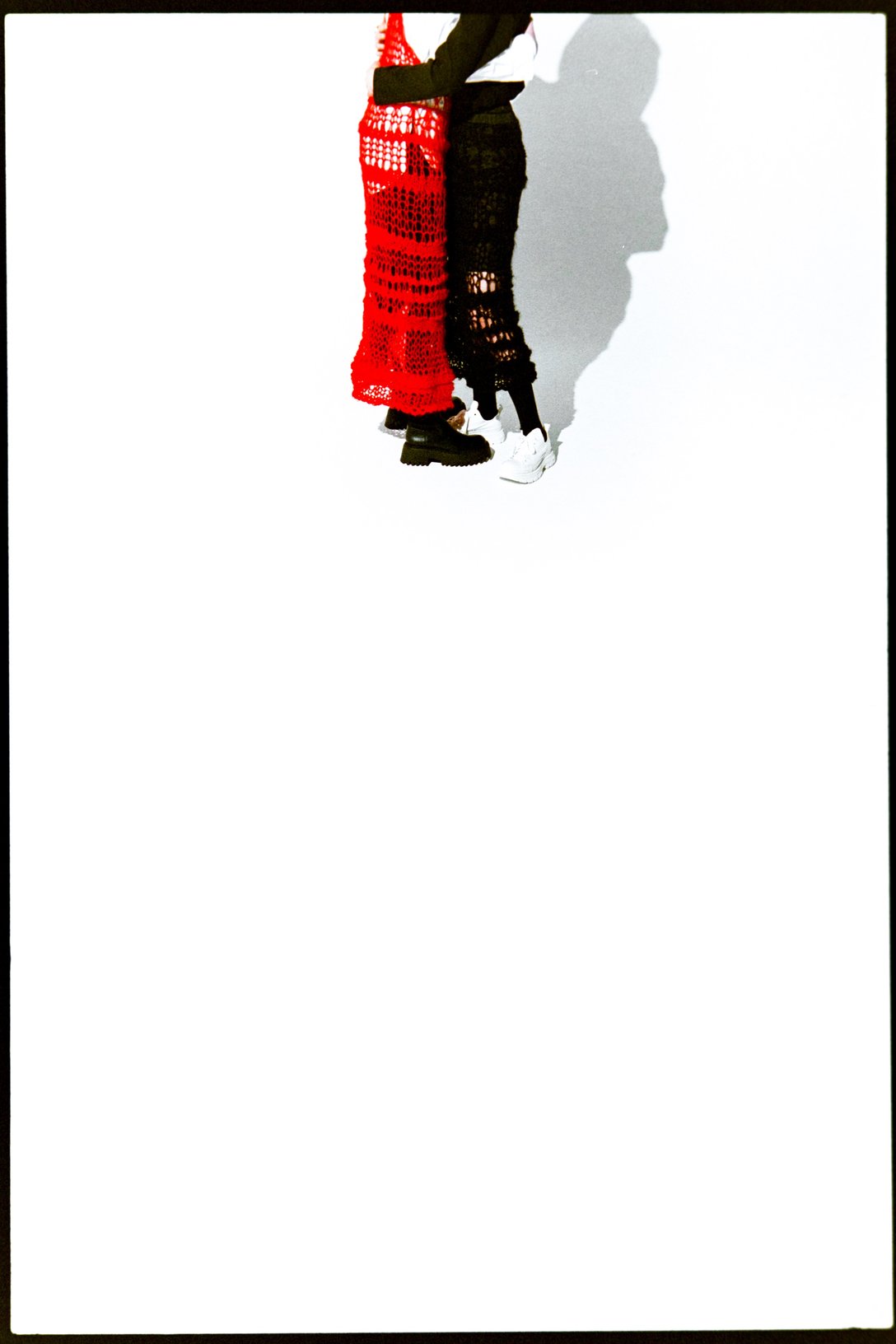

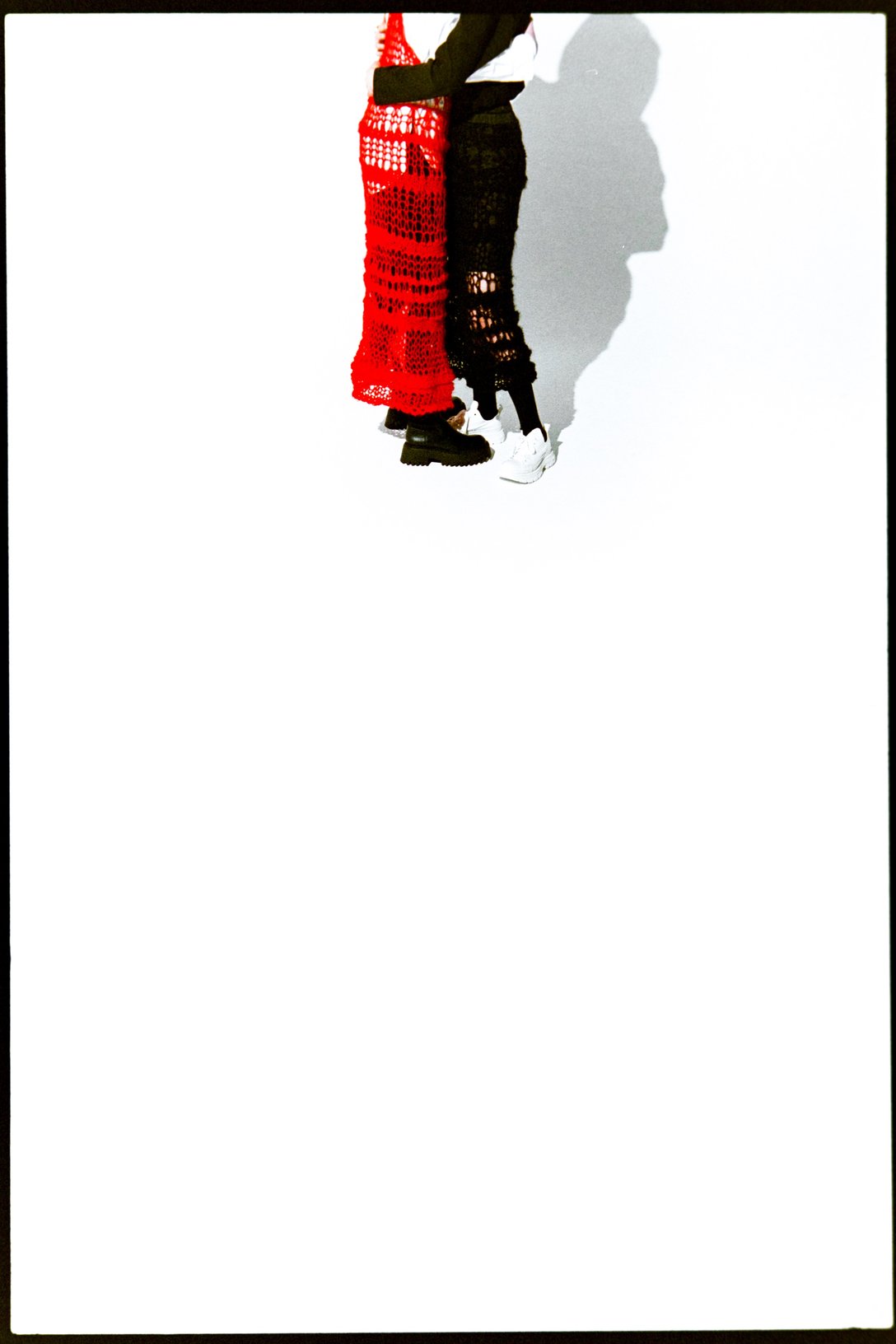

ー2023年秋冬コレクションのルックは小見山峻さんが撮影されています。どんなことを話しながらルックは完成しましたか?

マラミュートからオダカに変わる1シーズンということで、モデルを2名起用して「変わること」「変わらないこと」をどちらも表すために鏡を使ってみたいと小見山さんが提案してくれました。以前、「ブルー・ヌード」をテーマに小見山さんと撮影した時のことを思い出し、鏡というキーワードに対してとてもワクワクしたことを覚えています。ドキッとするものや、ユーモアのある構図、どれも強度のあるヴィジュアルが出来上がりました。

ー6月17日、18日の2日間で2023年コレクションのイメージビジュアルを展示する写真展を開催されますね。

ブランドとして写真展を開催するのは初めてです。なによりも一般のお客さまに向けたイベントも初めてなんです。マラミュートのフィロソフィーを受け継ぎ、再び生まれ変わったオダカを小見山さんのヴィジュアルを通して多くの方に見届けていただけたらと思っています。

ールックや24時間限定配信したムービーなどヴィジュアルでイメージを訴求する一方、「リアルな服の見せ方」として立ち上げ4年目の2019年春夏コレクションで初のフィジカルショーを開催。今までに4回のフィジカルショーを経験しています。

自分が学生の時からファッションショーを見てきて、「ブランドの世界観」という空間に物理的に入ることで、全身で感じ取れるものはとても大きいと思っていました。服のディテールもそうですが、音楽や照明など、360度でブランドの世界観を体感できることはやっぱりアプローチとして強いですよね。フィジカルショーをやると決めた当時は「ニットブランドでしょ?」という括りで見られてしまう部分がありました。たしかにニットに特化はしているけど、もっとファッションブランドとして見せていきたかった時期だったんです。それはフィジカルショーだったらより強く伝えることができるのではないかと考えました。

ー2014年秋冬コレクションにデビュー。来年でデビュー10年目の節目を迎えます。

デビュー当初は、2軒のニット工場と自らのハンドニットで制作をしていました。シーズンを重ねるごとにそのネットワークを密に広げられて、結果的に「面白いニットを作っているブランドだ」とニッターさんから声をかけていただくことも増えました。とにかく、産地の方々と密に話しながらものづくりをしてきたことが、今までブランドを続けられた理由だと思っています。

ーブランド名は大きな「変化」ですが、名前以外で変わったことを教えてください。

「店頭でお洋服を拝見しました」と声をかけてもらえるようになったのが大きな転換期だったと思います。そんな中で「日本のニット技術とブランドのフィロソフィーを組み合わせたら、どんなことができるだろう」と考えるようになりました。

例えば、今までは表現したいものに対してニットだけで完結していたのですが、ニットだけで完結しないようなものづくりにも最近は興味があります。先日も群馬県の桐生市に伺い、現場の職人さんたちと「産地のものを組み合わせて何ができるか」を話してきました。また、現在進行中の企画で、名古屋の有松絞りを施したニットアイテムを制作している最中です。ニットは他の素材と比べて自由度が高いと感じています。しかし、ニットと何かを組み合わせればもっと可能性を広げられるんじゃないかとワクワクしています。

ー立ち上げ当初は、ニッターと力を合わせることにあまり比重を置いていなかった?

そうですね。最初は、もう少しニットそのもののテクスチャーに興味を持っていたと思います。「ニットでこういうことができるんだ」という可能性の追求とでも言えばいいんでしょうか。ニットで実験的なアイテムを作っていくというのは今も変わっていないですが、それを叶えるために協力してくれる人が増えたのが一番の変化かもしれないです。

ー逆に変わらなかったこと、これからも変わらないであろうことは?

クリエイションの核となる「強さと柔らかさを併せもつ」という人間像は変わりません。それはブランド名が変わっても同じです。新しいブランドタグは、黄緑色なのですが、これはマラミュートの1シーズン目のテーマから引用しています。つまり、マラミュートのフィロソフィーの上にオダカもある、というのを表現したかったのです。

小高「マラミュートのデビューシーズンは、ザ・ビートルズ(The Beatles)の楽曲『シーズ・ア・ウーマン』がテーマとなっていて、アップルレコードの青リンゴの色を引用しています」

ーブランド名を変更し、10年目の節目で海外のセールスを強化していくとのことでしたが、具体的に取り組むことは?

継続的にパリで展示会をしたいなという想いがあります。というのも、やはりパリだと世界のバイヤーさんに出会えると実感したからです。今は、セールスを担当してくださっているS&Tの浅野貴宏さんと海外戦略を考えている最中です。

ー最後に、ブランドを続けていく上でのモチベーションを教えてください。

一番は、マラミュートの服を着てくださる方々からのの問い合わせが増えてきたことです。力強いメッセージをもらえたり、卸先を通していろんなお客さまの声を聞けることがモチベーションです。そして何よりも生産の現場をとてもリスペクトしています。現場のニッターさんと会話をしながら、一緒に実験をするのが楽しくて仕方がないんですよね。

■ODAKHA 2023 Autumn and Winter Collection special photo exhibition with Shun Komiyama

会期:2023年6月17日(土)〜2023年6月18日(日)

営業時間:土曜日 10:00〜20:00、日曜日 10:00〜19:00

会場:THE PLUG

所在地:東京都渋谷区神宮前6-12-9 1階

入場料:無料

ADVERTISING

RELATED ARTICLE

関連記事

READ ALSO