かつて「もう紙のノートはいらない」と言わしめたデジタルノートサービスが、Evernoteである。数あるメモアプリの中でも一時は圧倒的な存在感を放ち、多くのユーザーの“第二の脳”として君臨していた。

ADVERTISING

しかし近年、その名前を耳にする機会がめっきり減ったと感じる人は多いのではないか。本記事では、Evernoteがどのようにして生まれ、いかに日本で熱狂的に受け入れられ、そしてなぜ失速してしまったのかを振り返る。

Evernoteの始まり

Evernoteの源流は、ロシア系アメリカ人の起業家ステパン・パチコフ(Stepan Pachikov)が2000年代前半に立ち上げた「メモを一元管理できるソフトウェア」にある。

その後、2007年ごろにフィル・リービン(Phil Libin)が経営に加わり、クラウド型ノートサービスとしてのEvernoteが本格的に再始動した。

当時、「クラウド×ノート」という組み合わせは画期的だった。写真や音声、PDFドキュメントなど、あらゆる情報をひとつにまとめ、パソコンやスマートフォン、タブレットといった複数のデバイス間で同期できる点が革新だったのである。

2007年よりCEOを務めていたフィル・リービン

爆発的な成長と「第二の脳」

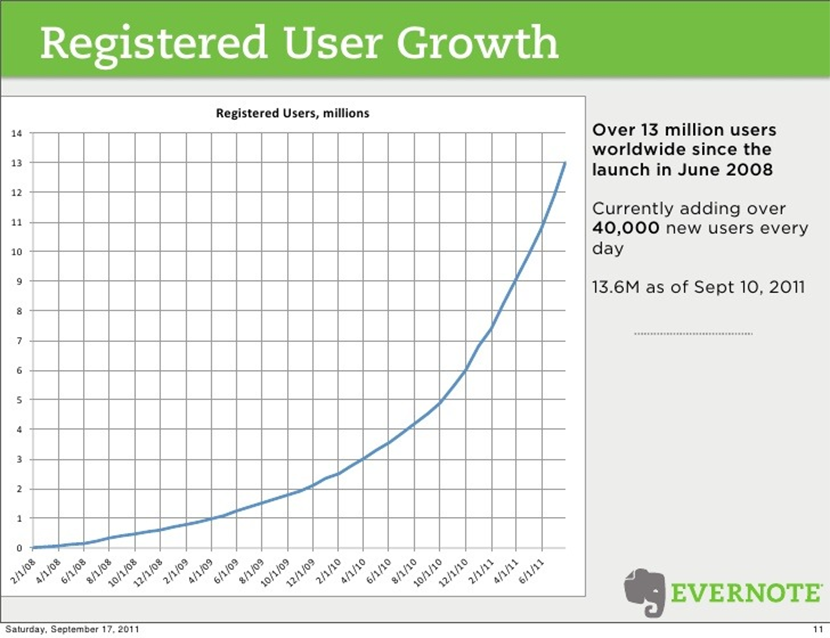

2008年の正式リリース後、Evernoteは世界中で急速にユーザーを獲得した。ビジネスパーソンを中心に、「個人の生産性を高めるツール」として支持を集め、関連アプリも続々と登場した。

名刺管理に特化した「Evernote Hello」や食事ログアプリ「Evernote Food」など、多様なアプリを揃え、エコシステムを広げていったのだ。

「すべての情報を一か所に集約する」というコンセプトは、ユーザーに強いインパクトを与えた。大量のドキュメントやウェブクリップ、画像、さらには手書きのメモまで一元管理し、必要な情報をすぐに検索して呼び出せる利便性は他社に先んじていた。

それはまるでユーザーに「第二の脳を」提供していた。

一時期は飛ぶ鳥を落とす勢いだったEvernote. 参照元: Evernote overview sept 2011

日本との強い結びつき

Evernoteが特に成功したのが日本市場である。そこにはいくつかの理由がある。

1. 日本の「メモ文化」

日本では手帳やメモによる情報整理が根強く、紙媒体でもノートを活用する慣習が長く続いてきた。デジタル環境でもメモをしっかり整理したいと考える利用者が多く、Evernoteのサービスコンセプトとの相性が抜群によかった。

2. 日本語認識の精度とUI/UX

Evernoteは早期から日本語の文字認識(OCR)に力を入れ、日本語ユーザーがスムーズに使えるインターフェースを整備した。この対応が日本におけるユーザー拡大に大きく貢献した。

3. 日経新聞とのコラボレーション

日経新聞がEvernoteに2000万ドル出資し、かつて日本経済新聞の電子版と連携。記事をワンクリックでEvernoteにクリップできる機能が提供された時期があった。ビジネスや経済に関する情報を手軽にストックしておけることから、ビジネスパーソンにとってEvernoteがさらに有用なツールとなった。

参照: 日経新聞がEvernoteに2000万ドル出資 Evernoteから電子版記事の引用が可能に

4. 熱心なコミュニティ

国内ではEvernoteがまだ認知度を獲得しきれていない段階から、ブログやビジネス書を通じて使い方を広める「伝道師」のような存在がいた。コミュニティ主導の情報発信がファンを増やす後押しとなり、日本市場での人気を一気に高めたのである。

Evernoteとのパートナーシップを発表する日経新聞社

失速のきっかけ

一時は飛ぶ鳥を落とす勢いだったEvernoteだが、2010年代後半から徐々に存在感が薄れていった。その要因を以下に整理する。

1 競合の台頭

Google KeepやMicrosoft OneNote、Appleのメモアプリなど、主要IT企業が無料で使えるノートアプリを積極的に提供し始めた。特にOneNoteはOfficeとの親和性が高く、ビジネスシーンで多用されるようになった。こうした無料・純正の選択肢が増えることで、Evernoteの強みが埋没していった。

2 ビジネスモデルの変化と混乱

Evernoteは長らく無料で使いやすいサービスとの印象が強かった。しかし2016年頃から、有料プランへの誘導を強化するために、無料プランの制限強化や価格改定を繰り返した。

これにより、ユーザー離れを招き、さらに経営陣の交代やレイオフ(大規模な人員削減)なども重なって、サービスの方向性が定まらない印象を与えた。

3 モバイルアプリの完成度の低下

機能は豊富であったものの、動作の重さやバグの多発など、使い勝手の面でユーザーを悩ませることが増えた。アップデートに伴う同期エラーやデータ消失といったトラブルが報告されるなど、アプリの信頼性を損なう出来事が続いた。

4 新規ユーザー獲得における停滞

既存ユーザーの満足度が落ちる一方で、新しい世代のユーザーに向けた革新的なアプローチが不足していた。ワークフローの自動化やAI連携といった機能は他社が先行して取り入れ、Evernoteの差別化要素は相対的に薄れていった。

かつてシリコンバレーにあったEvernote本社ビル

現在のEvernoteはどうなっているのか

近年のEvernoteは、ビジネス利用を強化する姿勢を示している。企業向けのコラボレーション機能やタスク管理の拡充に力を注ぎ、「メモアプリ」というイメージから「生産性向上プラットフォーム」へとシフトしようとしているのだ。

しかし、すでにMicrosoft 365やGoogle Workspaceなど、包括的なエコシステムが多くの企業で根付いている状況下で、Evernoteが割って入るのは容易ではない。

加えて、2022年以降も経営方針の転換や人員削減が伝えられており、独立系プラットフォームとしての生き残り戦略がどこまで功を奏するかは不透明である。

乱立するメモ系アプリ

まとめ:Evernoteは本当に消えてしまったのか?

「Evernoteはどこに行ったのか?」と問いかけたくなるほど、その勢いが衰えたのは事実だ。しかし、サービス自体が消えてしまったわけではなく、有料プランやビジネス向けプランを継続提供している。今もなお、「Evernoteでなければ困る」というコアユーザーは存在する。

一方で、競合アプリが充実し、無料ツールが充実した今、これからEvernoteをあえて選ぶ理由は薄れているのも事実である。

かつてのような熱狂的な支持は失われ、一般ユーザーにとっては「Evernoteってまだあったのか」という印象が強まっている。

おわりに

IT業界は技術革新のサイクルが早く、新たなアイデアや使い勝手を絶えず磨き続けることが生き残りの条件といえる。

Evernoteがノートアプリの王者に君臨した時期は、それほど長くはなかったかもしれないが、その理念や機能がもたらした「情報管理の革命」は、ほかのサービスに確実に受け継がれている。

Evernoteが今後、独自の進化を遂げて再び脚光を浴びるのか、それともこのまま静かにフェードアウトしてしまうのかは、まだ結論を出せる段階にはない。

私たちが情報管理の課題に向き合い続ける限り、「Evernoteの遺伝子」が何らかのかたちで残り続けることは間違いないだろう。今後のアップデートが復活の糸口となるのか、その動向を注視したい。

最終更新日:

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【btrax】の過去記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング