Image by: FASHIONSNAP

二度は出来ぬ演出。それは、脚本、シナリオ、俳優(芸人の又吉直樹と好井まさお)の演技(この場合は、芸人の芸人たる即興的センスを云う)、舞台装置、照明、音楽(後半の女子バンドの酩酊麻痺の演奏)、映像効果を統合(オーガナイズ)した作品(最新コレクションの発表)だった。それは、ジャズに喩えるなら、和音に縛られないところの極めて自由度の高いモード奏法のようなもので、ジョン・コルトレーンの如く、アドリブする演奏者の技量の高さが求められた音楽である。但し、此度のコントは、モードとかフリージャズの晦渋さと云うよりは、1940年代のビバップを牽引したチャーリー・パーカーとディジー・ガレスピーがライブ音源に残した、あのスリリングな間合いを生み出したアドリブの掛け合いのイメージに近い。

ADVERTISING

颯爽と書き出したが、正直に白状する。私は具志堅 幸太の抽斗を、ちと侮っていた。新作発表会(ライブと云った方が通りが好いだろう)が済むや、私は、自分の背後に回って己が身を蹴倒してしまいたくなった。少しく酔っていたとて、甘な自分が恥ずかしくなった。開始早々、嗚呼、これはお笑いのパフォーマンスかと、端よりしらけていた自分は何奴だったのか。だから侘びの印と云っては口幅ったいけれども、せめてもの一言を本人に投げ掛けておかねば、売文稼業の渡世の道に外れることになる。泥酔していてもそれがエチケットであろうと、早くも私は気を取り直していた。彼は、自らの手仕事に恃む創作手法を前に進める質なだけに、発表点数に限りがあるし、自ずと単品志向の強いブランドだけに、通り一遍のショーイングは難しい。大方、気の利いた展示形式になるのだろうと高を括っていたのだが、蓋を開けてみたら違った。違った。違った。TOKYO FASHION AWARD 2024メンズ部門を受賞し、パリのファッションウイーク会期中の展示会に参加。具志堅は東京でのデビューを、奇抜な演出で見せた。見せた。見せた(ボキャブラリーが足りないところは容赦して下さい)。

Image by: FASHIONSNAP

『二十四の瞳』的交流であればまだしも、毎度お馴染み式の、教えることの不慣れな先生と、想像力が不活発な生徒が繰り広げるところの野暮な(ダサい)課外授業(囲み取材)が終わるのを待つ数十分を、私はショー会場のホワイエにて、ロハのダッサイ(獺祭)を立て続けに胃の腑に流し込む作業に費やしたのだった。何故かと云うと、警備網を掻い潜り、ショー終了後の舞台裏に潜り込む変なコツをマスターしている卑劣奴な私だとても、大勢の報道陣の顰蹙を買うのは真っ平御免(「おい、またお前か。抜け駆けは止せ」と云わぬばかりの痛いほど尖った視線を背中に受けながらも、勇み足で舞台裏に吸い込まれるように姿を消した体験は数知れずある)。其れは其れ。根がエチケット遵守主義に出来ている私は、端より詰まらぬイベントだと大誤解してしまった、自らの非を認めた後ろめたさがあって、此度ばかりは待ちの構えをとったのである。兎にも角にも本人の面前で告りたかった、その勇み足を懐りながら。見事に裏切られた私の心の激しい動揺と不思議な感激を、生な言葉で以て、烟草でも呑みながら、面と向かって本人に放り投げてみたかった(舞台裏には関係者のための喫煙ブースがあり、具志堅も愛煙家なのである)。

何が飛び出すのか、関係者以外には知らされていなかった具志堅の新作発表会は、喜劇と云うか、座興に演じる軽演劇と云うか、随所に、曩に述べたスリリングな間合いを散見する、二度と出来ぬ演出に負うところが大であった。筋書き通りの形式を脱線することの爽快感と開放感と自由であることの自信を確信したのは、何も本人の具志堅だけでない。会場に詰め掛けた老若男女もまた、そうしたマインドを同時に共有していたし、何にも増して、彼等の破顔一笑する姿がそのことを如実に物語っていた。

Image by: FASHIONSNAP

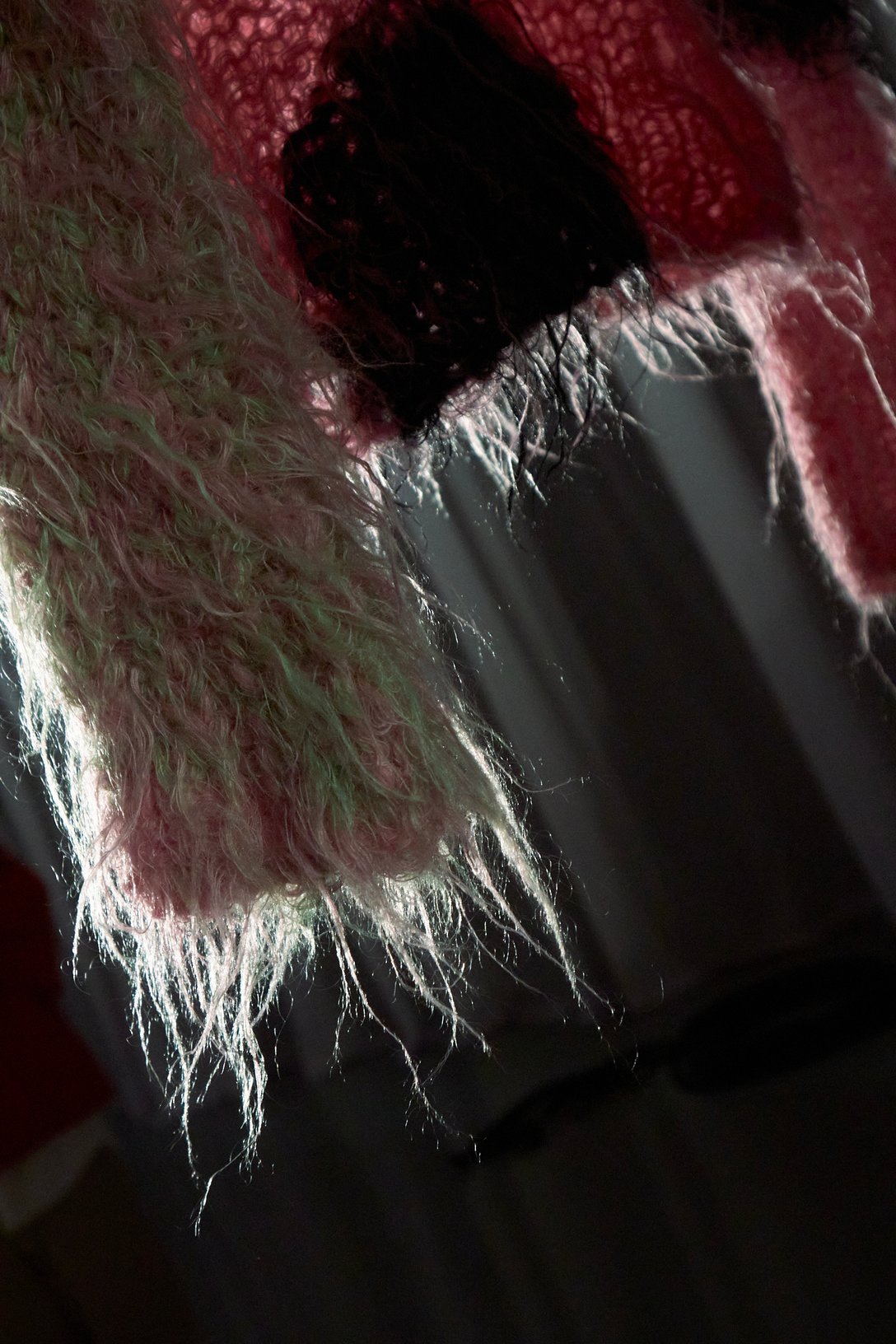

コントが進むにつれ、百戦錬磨の掛け合いで舞台を支配する主役であるところの彼等(又吉と好井)と、飽く迄もプロップとしての服(ニット)と云う関係が、たちまちにして崩壊した。舞台設定は仮構の古着屋かセレクトショップか。試着を繰り返す又吉と、その様子に合いの手を差し込み絡みつく好井。返しては寄せる大阪訛りの言葉の波。白熱する即興。はて、知らず知らずのうちに、ハンガーラックに吊るされたニットたちは静かに何かを喋り出すではないか。服は生き物か。いくら具志堅がレオナルド・ダ・ビンチとかゴッホだとかの名画を、自らのニットの題材に取り上げようとも、手ずから制作する彼の作品は、額縁に入れて壁に吊るす鑑賞物なぞではない。人が袖を通すことで、設計者や工場の職人たちの手の温度(敢えて温もりと云う常套句を使いたくない)を体感出来るところの、作る側と着る側の双方の心の贅沢をシェア出来る商品である。オブジェクトでも、況してや作り手の顔が見えない消耗品なぞではない。

あれ、あのニットが、確かにいま口をきいた、と云う按配式に、主役たる芸人に負けず劣らず、その存在感をアッピールしてくる。たかが一枚のニットの分際のくせして猪口才なと、こちらもそれ相応に身構える。生身の彼等(芸人)は舞台上を動き回り、言葉の連射砲で会場の空気を掌握し始めるや否や、本来であればもの云わぬ静物であるところの一着のニットが、恰も彼等の即興トークに呼応するかのように、本来であれば寡黙な唇を、カーネーションの固い蕾が綻ぶように次々に開いたのである。あれ、生きているのか。それ、次は真っ赤なニットが何か云っているぞ。酩酊故の幻聴か。勿論、プロの話芸の為せる技なのだが、ニットが、人と確りと対話をする瞬間を体感したのは、私だけではなかったに違いない(私の禿筆ではさぞやもどかしいだろうから、賢明なる読者諸氏には、どうかネットにアップされている動画をご覧になることをお勧めする)。一着毎のニットは、肉眼を通して、我々一人一人の異なった記憶の捩れを優しく解してくれ、五感に訴え掛けるような不思議な力を秘めていた。

繰り返して云うが、彼のニットはアート作品ではない。袖を通す人が居てなんぼの「服」である。人の自由なマインドにしっくり寄り添う服である。この確かな服の存在感は、誤解を承知で云うなら、レーベル(ブランド名)なぞ必要としない一着のニットの、モノがそこにあるだけで事足りる、紛れもなくそこにあることを思わせる感じ。だがしかし、その強烈な存在感は、誰でもない、彼にしか表現出来ぬ固有性に裏打ちされている。蓋し彼の服を手に取る人の幾人かは、彼の創作の背景なぞ知る由もない人たちであったとて、其れは其れ。ブランド名が遍く浸透するに越したことはないのだろうが、作り手冥利に尽きるのではと、部外者の私は思うのである。

烟草を呑みながら私は彼に、自分の仕事を全うするべき質問を投げ掛けた。ニットに固執する理由を訊いた。手仕事に根差したニットであれば、如何様にも立体的な造作にも辿り着くではないか。すると彼はこう返してきた。「僕にとって創作の題材としてのニットは、原糸の段階から始まり、染色、編み、整理などの様々な工程に於いて、限りなく自由なメディア。インターシャとか後加工による手刺繍とか、意匠を凝らすことで点描画のような微妙な陰影が表現出来る。3D的な造形ではなく、二次元的なカンバスにこだわるのはそうした理由です」と具志堅は云う。過去のコレクションにゴッホの自画像をモチーフにしたニットがあったが、原作の鬱屈とした味を、原糸の染色と編み地による微妙な陰影効果で表現していて、平凡なプリントでは再現し切れない原画の深みを再現していた。

Image by: FASHIONSNAP

Image by: FASHIONSNAP

久しくこの仕事をしていると、仕掛けが施されていると称されるショー演出を取材する度に、この程度の趣向を仕掛けと云うのかと、なんともあっけない思いにさせられることが番度あった。いちいち実例を挙げるような、はしたない振る舞いはしたくない。此度の具志堅のプレゼンテーションは確かに魅力的だったし、然も余韻の響き、確かに意想外と称すべきものだった。と云って、しかし、我々は此度の趣向を再見する気になるであろうか。仕掛けが判ってしまえば、我々はもっと違った、予想外の見世物を期待してしまう。アート作品的な高尚なムードは扨措くとしても、アットホーム的な温もりに襲われることはないのではないか。向後の発表の仕方が問われることになる。それが具志堅の課題であろうか。但し、彼の服には、信じ難いほど何もないくせに、眼を疑うばかりにくっきりと、微妙な配色、風合い、陰影が愛らしさを競っていて、自分たちが人間の手で産み出されたことを誇りに思うその気持ちを、朗らかに、透き通った声で、それも、実に単純明快な言葉で語っている。そこに、此度の演出と云う仕掛けがあるとしたら、それは作り手以前の何者かが物語を愛らしくするために仕掛けたのに違いない。そもそも、服は寡黙な静物なぞではないから。(文責/麥田俊一)

最終更新日:

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【麥田俊一】の過去記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング

米マクドナルドが新業態「コズミクス」3店舗を閉店 1号店も閑古鳥か