「優れたアイディアでも実現に至らない」。

ADVERTISING

このもどかしさは、新規事業に携わる方なら、少なからず感じたことがあるのではないだろうか。

実は筆者は、btraxに入社する前、大企業で新規事業開発に取り組んでいた。自身で新規事業を推進したこともあれば、新規事業に挑戦する社員向けの研修プログラムを主催したこともあった。

そして、その過程でたびたび、冒頭の「もどかしさ」を感じていた。

近年、変化する時代に対応し、新たな事業の柱を作るために、大企業内で新規事業を生み出す活動が盛んに行われている。

これまで大企業内の新規事業は、人材育成や風土改革戦略の一環として、あるいはどのような事業領域に可能性があるかを探るための「探索」的要素が強かったといえる。

しかし、最近はそれだけではなく、本格的な事業化やグロースを狙う動きが活発になっている。

具体的には、社員が上層部に起案して推進するボトムアップ方式や、上層部にて事業領域や内容が定められ、下層部の社員が実行するトップダウン方式など、さまざまな手法で試行錯誤されている。

しかしながら、せっかく優れた事業アイディアが生まれても、大企業内ではルールや規制、組織の仕組みによって、事業化に至らずに空中分解することがしばしばある。

大企業では、既存事業のプロダクトやサービスの品質を担保する必要があるため、こうしたルールや規制を撤廃したり、例外を認めたりすることが難しい傾向も見られる。

ただ、新規事業を生み出すには、優れたアイディアや人材だけでなく、事業が育つための仕組みや環境が必要だ。

組織の環境やルールを変えるには、新規事業の推進者だけの力では困難で、周囲の人を巻き込んだり、組織全体で環境を変えていくための工夫が必要となる。

では、大企業内の新規事業を阻む「仕組み」の課題や制約について、どのようなものがあるのか、またそれらを乗り越えるためにはどうすべきなのか。

筆者自身が大企業内で新規事業に取り組んだ経験をもとに、「新規事業は組織のどこで実施するべきか」「組織はどうあるべきか」という観点から本記事を書いていく。

社内新規事業組織の利点と課題

どのような組織形態が新規事業の推進に向いているのかを考えてみよう。

従来の典型的な方法は、完全に社内の既存事業部門や新規事業部門で推進することだ。

例えば新規事業部門は、社内から事業アイディアや推進者を選び、ある程度アイディアを磨き上げたのち、その部門内で継続して推進するか、既存事業部門に活動場所や予算の出所を移して推進する。

この方法のメリットは、社内既存事業のリソース(人、技術、資金、販売ネットワークなど)を活用できることだ。

上層部のコミットが得られた場合は、社内の各部門を動かしやすく、これらのリソースをフル活用しながら有利に事業を進めることができる。

また、実証実験やヒアリングを行う際には、既存事業で培った知名度によって、関係者が快く話を聞いてくれたり、メディアに注目されたりすることもある。これにより、特に事業のローンチ後の10→100フェーズで大きく事業が成長する可能性を高めることができる。

そのほか、会計上・労務上の事務的な基盤は既に大企業内にあるため、新たに別会社で用意する必要がなく、こうした労力やコストを削減してコア業務に集中できることもメリットとして挙げられる。

パナソニックの成功事例:既存事業部の中でロボットの新規事業「NICOBO」をローンチ(転載元)

しかし一方で、この方法にはいくつかのデメリットがある。

課題1:社内ルールに阻まれ検証・開発が止まる

新規事業を社内の一部門のプロジェクトとして進める場合、通常は社内のルールやプロセスに従う必要がある。既存事業と同様の品質基準や社内決裁、各種申請をクリアしながら、ゴールに向かってまっすぐ進むことが要求され、途中での方向転換は難しい。

そのため、クイックな試作品開発や顧客への検証ができないことがある。コンセプトの決裁、開発の決裁といったステージをひとつずつ順に経て、企画からローンチまで5年かかったケースも耳にしたこともある。

このような障壁がある理由は、既存事業で築き上げてきた品質やブランドがあり、それに対する顧客からの信頼や期待を裏切らないようにする必要があるためだ。

品質やブランドを維持することは重要だが、新規事業においては事業化を遅らせる足かせとなることが多い。

具体的には、「品質基準を守るとプロトタイプをスピーディーに作れず、市場性の検証を行うことができない」「顧客情報取得のハードルが高く、ユーザー調査ができない」「一度決めた目標や仕様を変更できない」などの問題が起こる。

時間をかけすぎてしまうことで、他社が先に類似商品を出してきたり、市場環境が変わりビジネスの前提が崩れたりすることもある。

失敗しないようにひとつずつプロセスをクリアしていくことが結果的には速い上に確実だという声もあるが、新規事業は不確実なことが多く、手戻りをゼロにすることは困難だ。そのため、「失敗しないように」というステップの踏み方は、失敗時の金銭的、時間的損失をかえって大きくしてしまいがちだ。

このような問題を回避するために、「ブランドをつけない」ことで対処する方法もある。大企業の社名やブランドを背負うと、顧客からの期待が大きくなり、それを裏切らないための品質基準やルールが適用される。

しかし、これをすり抜ける方法として、企業の持つ既存ブランドとは「別物」としてブランドをつけずにスピーディーに商品を出すというアイディアもある。ただし、この手法でも全ての社内プロセスを回避できるとは限らず、絶対的な解決策とはならない。

課題2:新規事業を的確にジャッジでするノウハウが不足している

社内で事業を推進する場合、通常は社内の上層部が事業の継続可否や方向性を審議することが多い。

しかし、既存事業しか経験していない意思決定者がいる場合、「既存事業に適用してきた評価基準」で新規事業が評価される傾向にあり、結果適切な評価やフィードバックがされないことがある。

例えば、「初年度から黒字化必須」など短期的な成果を求めたり、「少数へのヒアリングは恣意的なため、多くの人を調査してマスに刺さる商品を作るべき」として、個別ヒアリングよりもマスへのアンケート調査や検証を強いたりすることがある。

既存事業の目線で「事業計画の確実性」を求めるあまり、あれもこれも検証すべき事柄として挙げられてしまい、新規事業推進者が「PoC地獄」に陥ることもある。

また、意思決定者としてどのように事業性を判断すべきかがわからず、新規事業推進者との間で基準となる目標やKPI・KGIについて合意できないケースもある。

課題3:新規事業推進者の評価制度・インセンティブが整っていない

大企業においては、新規事業開発の推進者に対して、金銭面や権利面でのインセンティブが少ないことが一般的である。

例えば、事業開発段階では成果が出ていないため人事評価が低くなったり、成功しても給与が変わらなかったりすることがある。場合によっては、失敗した事業が原因で低い評価を受け、その後の社内異動やキャリア形成にも悪影響を及ぼすこともある。

既存組織の中で、新規事業の推進者に対してインセンティブ制度を設計しようとすると、既存ルールとは異なる「特別扱い」せざるを得ないため、人事制度の差が社内での不満を引き起こす原因にもなる。

もちろん、新規事業は個人の評価や給与のためだけに行うものではない。自己資金ではなく会社の投資を得ているため、自分自身でモチベーションを管理していく覚悟が必要だ。

しかし、挑戦を評価されない仕組みや、事業が失敗した際に人を切り捨てる仕組みでは、会社の中で持続的に事業を生み出すことは難しいだろう。

解決策としての「新規事業の社外切り出し」

では、こうした課題に対してどう対処していけばいいのか。組織の仕組みの観点から見ると、「新規事業の切り出し」が処方箋になりうる。これは、部分的にでも社外に新規事業組織を出してしまうという考え方だ。

具体的には、社外に別会社を設立する方法が主流だ。これには、別会社をどのように置くか、どのように出資するかによっていくつかの種類に分けられる。

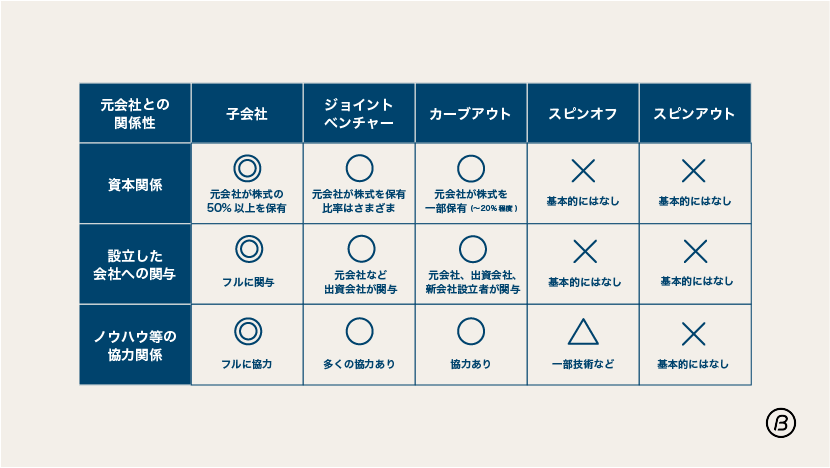

事業切り出しの種類

事業切り出しの種類

子会社:

親会社からの出資を受けて、新しい会社を立ち上げる方法。子会社は親会社から独立して経営できるため、事業運営や経営判断を柔軟に行える利点がある。親会社は株式を保有することで子会社を経営上支配することができ、最終的な意思決定権を握ることができる。

ジョイントベンチャー:

複数の企業が一緒に出資し、新しい会社を立ち上げる方法。企業にとっては、一社で全額を出すのではなく複数社で共同出資することでリスクを低減、分散できるメリットがある。互いの企業のノウハウや、ネームバリューを活かして事業を進められる。

カーブアウト:

事業を親会社から切り離し、親会社以外の投資家からの投資を促し、新会社として独立させる手法。親会社は株式上場やM&Aによるリターンの獲得を目指す。

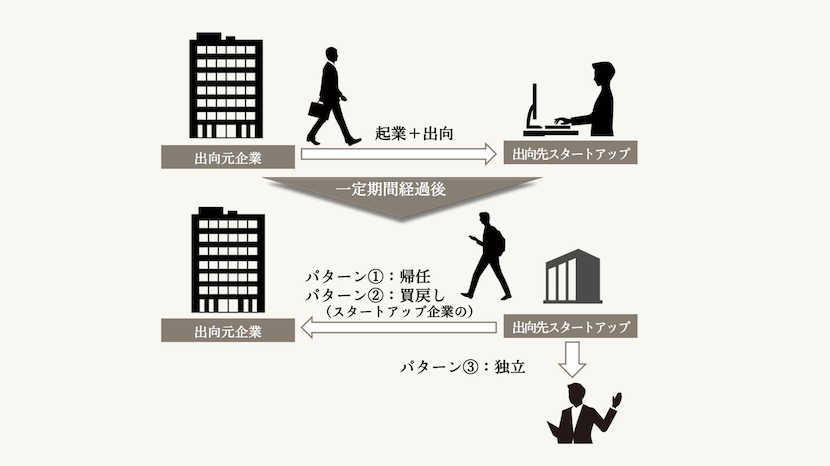

また、カーブアウトの一種として、最近では「出向起業」という選択肢も登場した。社員が、企業に所属したまま社内外からの資金調達や自己資金により起業し、元の企業から起業して作った会社へ「出向」するという仕組みだ。

「出向」扱いにすることで、大企業を辞めずに起業でき、出向元の企業から給与を得ることも可能になるため、起業する個人の経済的・キャリア的リスクを抑えることができる。

経済産業省は、出向起業のための補助金を用意しており、社内では資金調達や事業継続が難しい場合でも利用しやすくなっている。

出向起業の仕組み

出向起業の仕組み(転載元)

「社外に切り出す」効果

このように、上記のモデルのような「社外に出す」方法を取ることで、先ほど挙げた社内推進での3つの課題を解決し、以下のような効果を期待できる。

効果1:社内ルールに縛られず、スピード感を持って進められる

社外に出すことで、別会社として独自ルールを適用することができる。そのため、事業の方向性を都度審議にかけたり、親会社の品質ルールを全て遵守したりする必要がなく、スピード感を持って事業化を目指すことができる。

効果2:多角的な視点から事業判断ができるようになる

外部資本を導入すると、親会社以外の投資家の視点が加わることになる。これにより、親会社が持つ既存事業の判断軸だけでなく、他のベンチャーキャピタルによる評価も取り入れることができる。

すると、KPI・KGIの判断方法や市場規模の見方、新規事業目線でのより客観的なフィードバックなどが得られる。

新規事業を社内組織で推進する場合でも、社外投資家を審議者として呼び、審議の場に加えることで、これに近い効果を得ることができるかもしれない。

効果3:事業推進者のインセンティブ設定がしやすくなる

外部資本を入れるとき、事業推進者のインセンティブ設計が不十分だと、「事業を頑張っても推進者にメリットが薄く、事業成功までやり切れないのでは」という懸念が投資家から出て、投資を受けられないことがある。よって、インセンティブは資金調達のために重要な要素となる。

このように、インセンティブ設計は決して軽視できない項目だが、事業を別会社として設立することで、人事制度や評価を既存ルールとは異なるものに設定することができる。これによって、新規事業組織と既存事業組織の間で、人事面の差異に関する不満が発生しにくくなる。

効果4:事業終了時にも、起死回生の一手となる

さらに、「会社の外に出す」発想があれば、新規事業を企業内で終了した場合でも、事業推進のチャンスを創ることができる。

大企業においては、あらゆる社内外の事情により新規事業が終了してしまうことがある。しかし、母体となる大企業から切り離して新規事業を推進することが可能であれば、新規事業が終了してしまった場合でも、まだ選択肢が残る。

例えば、大企業から事業案や関連する調査データ、技術データを「ライセンス契約」という形で借り、合法的に社外に持ち出せる仕組みを作れば、事業推進者は社外で挑戦を続けることができる。

この方法は、大企業側が契約を受け入れることが前提だ。しかし、社内でアイディアやデータを眠らせるよりも、事業化したら利益の一定割合を親会社に還元するなどの条件でライセンスを付与する方が、親会社にとっても利益創出のチャンスが残るため、長期的にはメリットとなる。

通常、事業終了後には、親会社の出資が得られなければアイディアやデータも会社の所有物となってしまうが、社外で推進する視点を持つことで生き残りの可能性を残すことができる。

まとめ

せっかく優れた新規事業案ができても、既存事業に最適化された従来の社内環境では事業化が難しいことがある。しかし、さまざまな方法で社外に切り出すことで、壁を打破できる可能性がある。

事業アイディアの創出と仕組みづくりを両輪として同時に検討していくことが、大企業での新規事業成功の秘訣である。

難易度は高いが、こうして選択肢をリストアップすると、新規事業が本当に「できない」ということはないように思える。道はあるため、工夫して壁を乗り越えるために、組織一丸となって考え、活路を切り開くことが重要だと感じる。

また、事業の性質や状況によって、どこで事業を進めるのがベストかは異なる。社内にある強みやリソースに応じて選ぶのが良いだろう。

時には完全に社内で進める方が良い場合もある。大企業の弱点を回避し、うまく強みを活かせるような仕組みを選ぶことがベストだ。

これまで組織の課題や仕組みの話をしてきたが、もちろん優れた事業アイディアができることが前提である。btraxではユーザーリサーチから、サービスデザインまでを一気通貫して大企業内イノベーションや新規事業・新サービス創出に伴走している

btraxのサービスや過去のプロジェクト事例にご興味をお持ちの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

ADVERTISING

PAST ARTICLES