今から65年前に、現在のコンテンツ戦略の基礎を築いたコンテンツビジネスがあったのをご存じだろうか?

ADVERTISING

今も変わらず人々から愛される作品を生み出し続け、誰もがその名前を知る「ディズニー」だ。

一大産業と化したディズニーは、搾取の構造を体現していると非難されることがある。

世界中の童話を「ディズニーナイズ」することで文化を破壊していると言われることも決して少なくはない。

このような相反する反応を引き起こしている背景の多くには作品が体現する価値観と、利潤を追求する企業としての混同も多く含まれているのではないかと考えている。

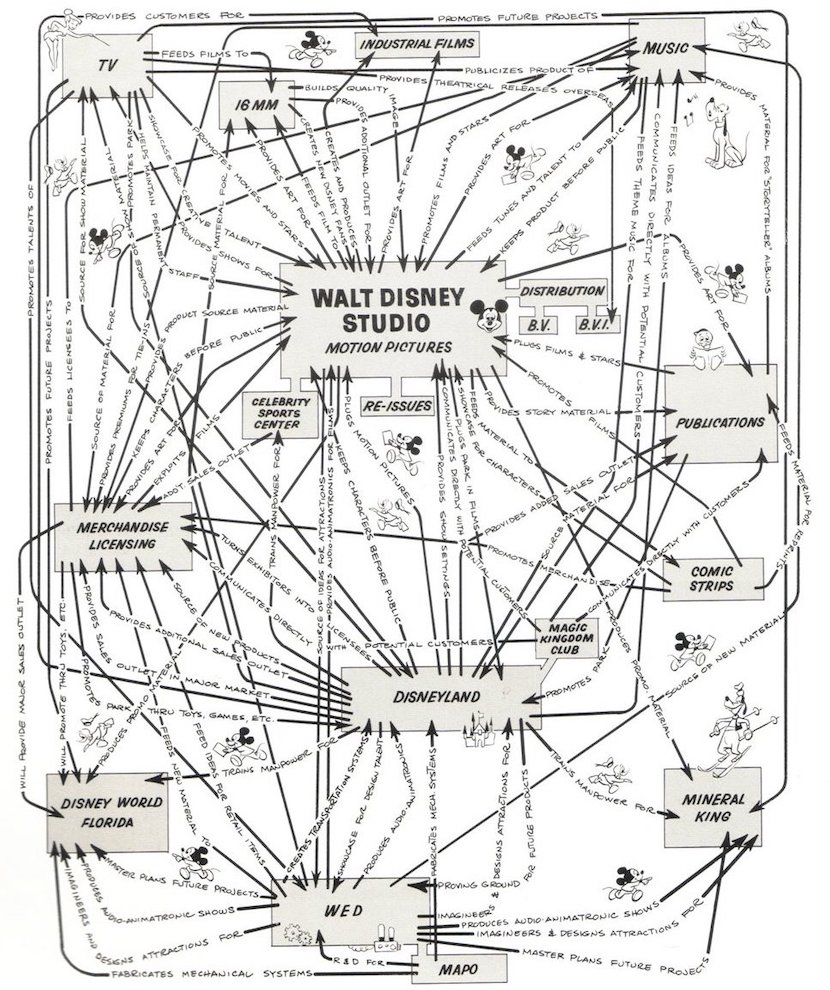

ディズニーのビジネスはコンテンツとエンターテイメントが相互作用し合いながら、配給するメディアとの関係で成り立っている。

この関係を「作品の世界観」と「ビジネス」の軸で、過去から現在まで掘り下げながら説明していく。

今回から全3回連続で配信する『ディズニーのビジネスモデルから学ぶ、コンテンツビジネスの基礎』、1回目は『ディズニーのビジネスモデルと世界観の礎が築かれるまで』がテーマだ。

質の高いコンテンツがどのようにして生まれたのか、なぜ生まれたかのか。ディズニーといえば著作権が厳しいことで有名だが、一体どうして厳しくなったのかをコンテンツビジネスの観点で紐解いていこう。

作品の成功とビジネスの失敗

ウォルト・ディズニーの挑戦

実はディズニーの創立者、若きウォルト・ディズニーが最初に志したのは「新聞漫画家」だった。

幼い頃から絵に興味を持ち、新聞の掲載されていた漫画を真似ては描く幼少期を過ごした。

学生時代は高校に通いながらアカデミー・オブ・ファインアーツで絵を学び、学級新聞の漫画欄を担当。

第一次対戦の後は新聞漫画家として仕事を請け負えるようになったが、当時の経験が乏しい彼への依頼はまだ少なく苦しい日々を過ごした。

Mr. George’s Wife’, comic strip by Walt Disney, around 1920 (© Disney).

見かねた兄のロイ・O・ディズニーがアート・スタジオでの広告デザインの仕事を紹介したことで職に就くも、翌年の契約更新時に契約を打ち切られて失業。

この仕事を通して出会ったアブ・アイワークスと、1920年にデザイン会社の会社を始めたのが最初の起業だった。

ウォルトがアニメーターとして引き抜かれたために一か月と上手くはいかなかったが、アニメーターとしてのウォルトは徐々に才能を開花させた。今では主流となったセル画をアニメーションの手法として確立させたのもウォルトだ。

最初の起業から二年後、当時では大金だった1.5万ドルを集めてアニメーション映画専門のスタジオ『Laugh-O-gram』を設立。

当初は個人事務所(フリーランス)として活動していたが、コンテンツの質の高さが評価されて仕事が舞い込むようになると次第に人手が足りなくなった。

「良質な作品のためにはビジネスモデルが必要」

最初の起業パートナーであるアイワークスを筆頭にアニメーターを数人引き込み、アニメ制作会社へ拡張を試みたが、会社経営の難しさに直面した。

作品はヒットしたがウォルト自身が制作に没頭するあまり、資金繰りが上手くできず、翌年に会社は破産。

彼が経験を通して学んだのは、「良質な作品を作るためには、しっかりとしたビジネスモデルが必要」ということだった。

作品としての成功は納めたが、当時まだ20歳のクリエイターでしかなかったウォルトはビジネス面で多くのサポートを必要としていた。

その後、再起を図り拠点をハリウッドへと移して兄と立ち上げた会社が今のウォルト・ディズニー・カンパニーの前身『Disney Brothers Cartoon Studio』だ。

1923年10月16日に最初のディズニー社が設立されて以来、ウォルトが大切にした想いはCEOが何代も変わった今でも企業セオリーとして引き継がれている。

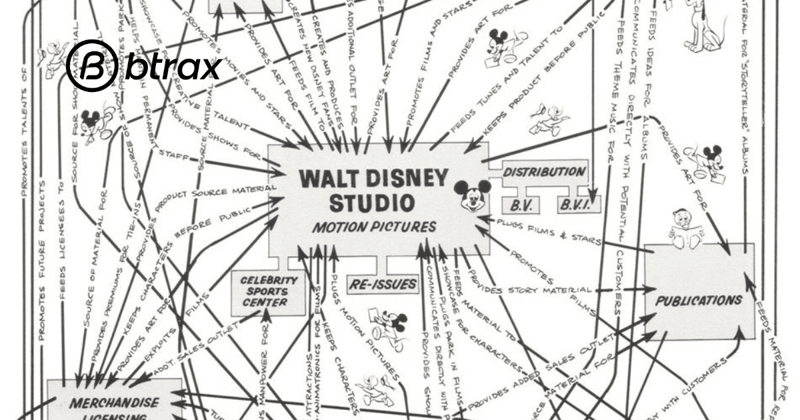

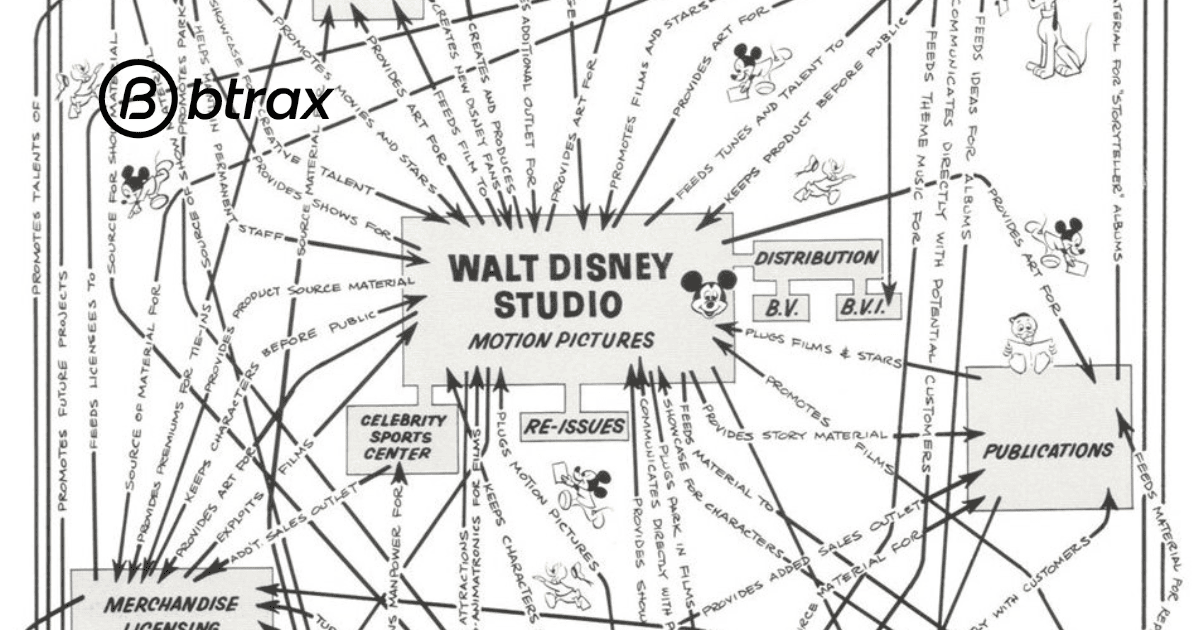

ウォルト生前の1958年に作成されたシナジーマップ

コンテンツの流通までに抱えた課題と挫折

資金・流通・権利の課題

若きウォルトの前に障壁となって現れた最初の問題は資金。

そして、次に課題となったのは流通と権利だった。

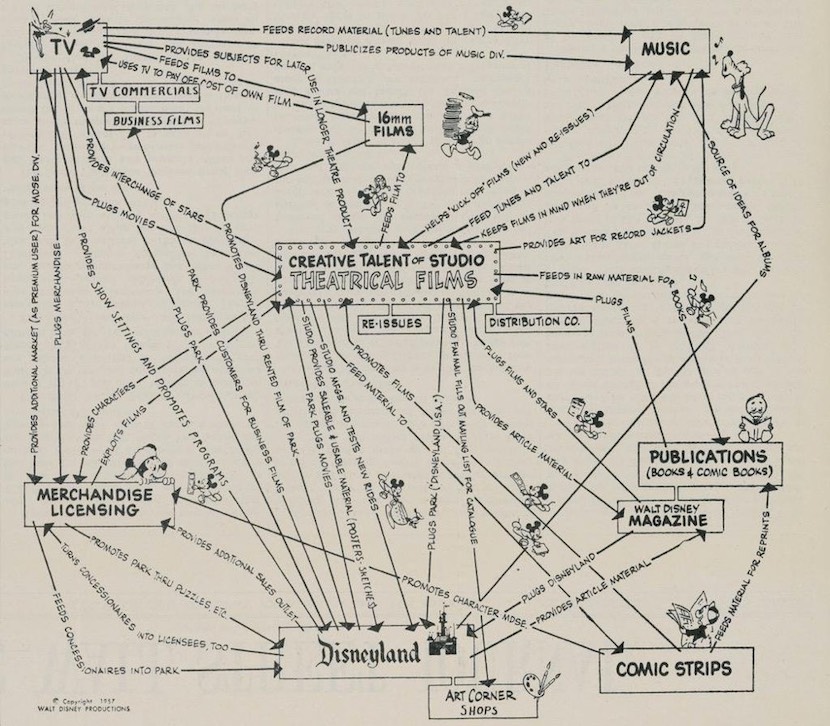

拠点をハリウッドに移した後、Laugh-O-gram時代に作成した「アリス・コメディ」をシリーズとして販売を開始。

チャールズ・ミンツ社を配給会社として販売が可能になった頃、再びアニメ制作会社へと転進するために、Laugh-O-gram時代のアニメーターや新人アニメーターを集めた。

↑実写とアニメーションを組み合わせた表現で当時人気を集め、人気シリーズとなった。現在もディズニーの初期作品として知られている。

しかし、アメリカの人気キャラクター「フィリックス・ザ・キャット」とアリス・コメディーのキャラクター「ジュリアス・ザ・キャット」が酷似しており著作権を侵害していると告訴されたために、キャラクターの使用ができなくなってしまった。

フィリックス・ザ・キャット

アリス・コメディ

経営が軌道に乗り始めた頃、チャールズ・ミンツ社を通して大手映画会社ユニバーサルピクチャーズと繋がりを持ったことで、ディズニー社はアニメ制作会社として飛躍の機会を得た。

著作権を徹底するきっかけとなった挫折

ミッキーの前身と言われる、オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット

ミッキーの前身である『オズワルド』を考案して、アニメを配給したところ、またしてもシリーズは子供に大ヒット。

しかし、チャールズ・ミンツ社が高額の手数料を要求して、ウォルトがこれを拒否したことで契約決裂。

ユニバーサル社はディズニー社に対して露骨な引き抜きを仕掛け、ほとんどのアニメーターが引き抜きに応じてディズニーを去ってしまう結果となった。

順風満帆から一転、会社は再び倒産寸前へ。大手の他社と提携したことで資金的な余裕を得て、良質なコンテンツを作る環境を得たように思えたが、そのようにして生まれたオズワルドはユニバーサルピクチャーズの契約下に置かれた。

結果的には配給元と自社キャラクターにとどまらず、多くのスタッフまでも失ってしまったのだ。

一方オズワルドは、制作スタッフが幾度も入れ替わったことでファン離れが進み、次第に人気は失われていった。

2006年までの78年間に渡りユニバーサルはオズワルドの権利を所有し続けたために、ウォルトの遺言のひとつに「いつかオズワルドを取り返せ」というものがあったという噂まである。

ウォルトが亡くなった後、オズワルドの権利はディズニーに返されるこのにはなるが…このような苦い体験から、ディズニーは自社制作物の所有権は一部分たりとも他社に与えない厳格な管理をするようになった。

品質の高いコンテンツと運用

ミッキーマウスの誕生

オズワルドとスタッフを奪われたウォルトは、配給可能な新しいマスコットキャラクターが必要だと考えた。

この時に生まれたのがミッキーマウスだ。当時のアニメ手法が革新的だったこともあり、ミッキーは爆発的な人気を誇るキャラクターへと成長を遂げた。

↑ミッキーの初期代表作「蒸気船ウィリー」

ウォルトは作品を量産するよりも、質の高い作品を作ることにこだわり続けた。

自身がクリエイターだからこそ持ちえたこの視点こそが愛されるキャラクターや世界観生み出し、さらにその作品を活用したビジネスの発想に至った。

ディズニー存続の鍵を握る作品の「質」

ディズニー作品は作品との接点に恵まれている。

そして既に作品を知る人にとっては、繰り返し愛される機会が提供されている。作品は映画館やテレビ、映像媒体やオンデマンドなどを通じて視聴され、同作品はコミックやノベライズされた本として販売されるのだ。

そして、作中で使用した音楽はサウンドトラックとしても楽曲販売される。人気の作品はディズニーランドやディズニーストアでグッズも取扱うようになる。

この他にもゲームや舞台、商品パッケージのコラボなどから作品に触れる機会もある。

そして、これらにはライセンスの利用料という収益が発生する。また、作品として視聴数が稼げる作品自体にもスポンサーからの広告費が入る。

だからこそ、ディズニーの目指すビジネスモデルでは質にこだわり続ける必要があった。

熱狂的なまでにこだわり続ける『質』こそが、作品からキャラクター、または音楽のファンへと変化し、より結びつきを強くさせてきたディズニー『らしさ』の根源なのだ。

1967年のウォルト没後に作られたシナジーマップ

ディズニーは著作権が失われた童話を作り変え、その権利を所有することでパブリックドメインのあり方に反すると指摘されることがある。

しかし、ディズニーが権利を保有するのは、あくまでもキャラクターデザインを経て新しく命が吹き込まれたキャラクターのみに限られる。

例えば、マーク・デイヴィスが生み出した不思議の国のアリスに登場するアリスや、眠れる森の美女の魔女のマレフィセントなどがそうだ。

興行収入のみで判断すれば両作品とも成功と言えない結果ではあったが、アリスはその可愛らしさからファンが厚く、魔女マレフィセントはヴィランズの代表的な人気キャラクターとして有名だ。

どちらも実写映画が作られるほどファンが多く、オリジナル作品以外にグッズや二次作品から新たな収益を生み出し続けてきた。

また、近年はミッキーマウス単体で大きな収益に繋がることがなくなりつつあるため、世界観を壊さないようにしながらも新たな世界観のなかに出演するようなケースなども増えてきた。

既存のファンとは異なるファンの獲得を見据えた『キングダムハーツ』、『ツイステッドワンダーランド』のような作品もあるが、わかりやすいのは2010年に発売されたWiiの『エポックミッキー』だ。

本作は、ようやくディズニーに戻ったオズワルドをディズニーの一員としてファンに受け入れて貰うための演出も含んでいる。

エポックミッキーのメインビジュアルにはオズワルドも登場している

エポックミッキーのオズワルドは、登場したときからミッキーのことが嫌いという設定だ。

自分がいるはずだったディズニーのメインキャラクターというポジションを奪われて、生みの親からも手放され、人気が失墜したオズワルドにとってミッキーは嫉妬の対象でしかないからだ。

この世界のオズワルドはミッキーが人々に愛された理由を長い年月かけて研究してきた、別の世界の王様。

舞台はウェイストランドと呼ばれる、モノクロアニメが主流な頃の旧世代のアニメーション作品の世界だ。

現在では優等生なミッキーも、この頃は無邪気に罪を犯しており、物語が進行するにつれてミッキーは自分の過ちを自覚して罪悪感を抱くようになる。

オズワルドは共に行動する内にミッキーに心を開き始め、最後は友達になって終わる物語となっている。

やんわりと現在のミッキーを否定する展開の本作品は、オズワルドがディズニーで生きるはずだった時間のなかにミッキーが入り込む構成となっており、オズワルド不在の約80年間を紡ぎ直して、これからの関係性を丁寧に描いている。

ファンにとっては感慨深さがあり、新たなファンにとってはオズワルドを知る機会になったのみにとどまらず『オズワルドがディズニーへ戻った』というメッセージを打ち出したことでディズニーファンがオズワルドを『ディズニーの世界の住民』として迎え入れやすくしたのが本作だ。

一番最初にテーマパークに登場したのは2014年4月の東京ディズニーシー

そして、今ではオズワルドもディズニーランドのキャラクターとして加わった。

お馴染みの被り物や、ツムツムのキャラクターとしてグッズ展開もされているオズワルドは、狙い通りにディズニーファンに受け入れられたと言えるのではないだろうか。

このような例からも窺い知れるように、ディズニーから生まれる作品のキャラクターたちは、それぞれがファンに愛されるように想いを込めて作られている。

まさにキャラクターに命を宿すアニメーターから始まった会社らしい思想が作品にも現れていると言えるだろう。

優れた企業セオリーは、戦略を従えさせる

ディズニー本社:世界に名を広める機会となった「白雪姫」に敬意を表して、1990年に本社を支える7人の小人の像が作られた

シンプルにまとめてしまえば、ディズニーから生まれる作品のキャラクターたちは、それぞれがファンに愛されるように想いを込めて作られている。

まさにキャラクターに命を宿すアニメーターからすべては始まったと感じさせる価値観が企業セオリーに現れていることが、ディズニーの他にはない強みだ。戦略が「価値観」に従い起こした成功と言えるだろう。

技術の変化、消費者の嗜好を理解して業界の発展を予測して、自社の特徴と価値を正しく捉えながら、その2つを組み合わせて生み出す経営資産が「ディズニーの作品」だからだ。

そして、コンテンツの質にこだわり世界観を厳守するのは、運用可能な資産を保有するためでもある。

他の追随を許さない強いコンテンツを運用している背景には、興行収入だけで価値を測ることのできない面も挙げられる。

二次利用による収益へレバレッジをかけて、生涯価値(Lifetime Value:LTV)を最大まで引き出す仕組みを実現するために質の高さを第一に求め、コンテンツの独占権を維持するためには執念すら感じさせるほどの厳格さで守り続けてきた。

権利が守っているのは収益だけではなく、作品の世界観すべてが含まれる。そして、独占権を所有しているからこそライセンスとしてビジネスを発展させることもできるのだ。

これについては、次回以降も触れていくので以降の記事も参考にしてほしい。

ADVERTISING

PAST ARTICLES