写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

スイスはチョコと精密な時計だけではない。かつては、爆発的なエネルギーに満ちたクラブカルチャーが花開いていたのだ。

ADVERTISING

By Bruno Bayley

1993年、当時20代前半だったスイス人写真家のフィリップ・ミューラーは、『Sputnik』や『Forecast』といったスイスのアンダーグラウンド・カルチャーを扱う雑誌のナイトライフ・フォトグラファーとして雇われることになった。スイス国外ではほとんど知られていないが、当時のチューリヒではレイヴシーンが急拡大していた。彼ももともとそのサブカルチャーの門外漢であったが、すぐに関わりをもつようになる。

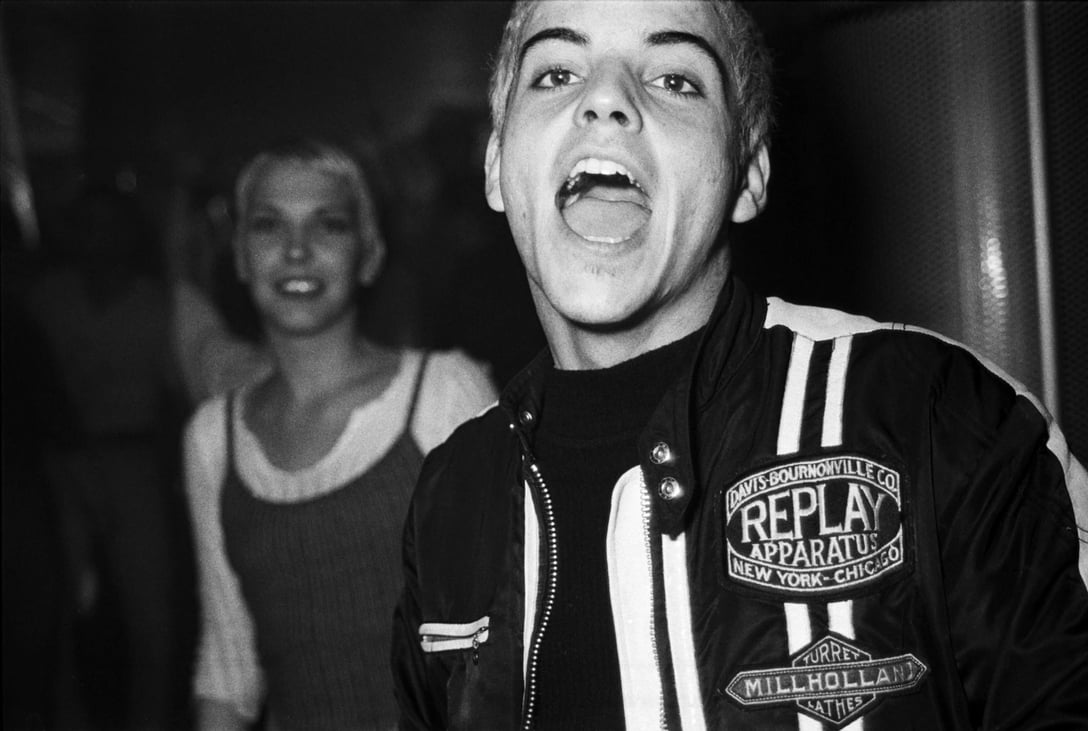

チューリヒでのパーティーを収めた約10年分の写真は、つい最近までミューラーの両親の家にしまいこまれたまま半ば忘れ去られていたが、この度新しい写真集『120 bpm』としてまとめられることになった。そこには騒々しく、驚くほどおしゃれで、時に現実離れした全盛期のスイス・クラブシーンが記録されている。

——まず、この写真は今までどこにあったんですか?

フィリップ・ミューラー:両親の家で箱にしまわれてたんだ。母親に「ガラクタばかりだから片付けてよ」と言われていろいろ見ていたらこの作品群を見つけた。プリント、ポラロイド、雑誌。おもしろいのは、その写真のほとんどがとても現代的だったこと。今の『i-D』や『The Face』に載っていてもおかしくない。作品を周りに見せたらみんな言うんだ。「すごい、これってベルリン?」って。僕は「違う、チューリヒだ」って。

——少なくともスイス国外では、90年代のチューリヒにこんなに大きなクラブシーンが存在していたなんて知らないひとが多いと思います。

チューリヒにはそれまで何もなくて、つまらない街だった。でも90年代初頭に初めてクラブができたり、違法のパーティーが始まるようになった。主に工業地帯が多かったね。当時はよく警察が来てパーティーを中止させられたよ。でも、そのときドリンクの売買とかで現金を扱っていたテーブルを隠せば、ただの個人的な誕生日パーティーだとか言い逃れできたんだ。あまりにクラブやバーが増えるものだから、チューリヒでは新規の飲食店認可を停止してた時期もあった。それくらい流行してたんだ。

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

——この写真を撮っている時期、あなたはテクノレイヴシーンに関わっていたんですか? あなたは写真集の中で、自分はスキニージーンズにレザージャケット、尖った靴を履いて、あごひげを生やした「ウェイバー」だったと書いていますが。

今だったら〈インディ・スリーズ(訳者註:ゼロ年代の退廃的なインディ・パーティーシーンを形容する言葉)〉って呼ばれるルックだね。この写真集には大きな矛盾があるんだ。僕自身はレイヴ・コミュニティに属していなかった。編集的にはかなりレイヴ寄りの本になってるけど。

僕はクラブのほうが好きだったし、ナイトライフ・フォトグラファーだった。僕がレイヴイベントの写真を撮ったのは、雇い主である雑誌社に行ってくれって言われたから。まあ少なくとも最初はそう。当時はレイヴはクラブの一部だったし、一緒くたにされたんだ。僕がレイヴの写真を撮ってたのは、10万人が集まるレイヴの写真を撮れば、雑誌の他の仕事も振ってもらえるかもしれない、って思ってたから。あくまで仕事だった。

これは言っておきたいんだけど、この写真を撮っているときは、価値ある写真になるなんて思ってなかった。撮影の瞬間は何の意味もない写真が、時が経つにつれ自分にとって、あるいは多くのひとにとって重要なものになることがある。

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

——ギャビン・ワトソンが撮ったUKレイヴの写真や、(モリー・マッキンドーの写真集)『Out of Order』を思い出すような写真もありますが、多くがもっとゴージャスで、よりファッション寄りのバイブスが漂っています。

当時の英国のレイヴといえば、デカいパーカーにバケットハット、みたいな感じだった。なんたってインターネットがまだない時代だ。あったのは『The Face』とか『ヴォーグ イタリア』とか……。僕らはそれを参考にしてた。それが外国で何が起きているかを知るための情報源だったんだ。情報がなかったからこそ、チューリヒでは個性的なスタイル、個性的なレイヴ・コミュニティを創り出せたんだと思う。

みんながだんだんパーティーに飽き始めてきた時期があったんだけど、パーティーへの関心を高めるため、僕らはレイヴ会場で地元のデザイナーによるファッションショーを開催することにしたんだ。それが僕のキャリアの礎になってる。僕自身はそこまでファッションセンスがあるわけじゃなかったんだけど、周りの仲間たちがみんなファッション好きだったから。さっき挙げたみたいな雑誌にインスパイアされたよ。

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

——今回の写真集には、モノクロ写真、カラー写真、ポラロイド、スナップ写真、ポートレートなど、さまざまな作品が収録されています。そういう意味ではめずらしいですよね。当時のあなたが新しいことを学んでいたと感じられるような気がします。

いろんなテクニックを試していたんだ。ユルゲン・テラーの自動露出撮影とか、18歳くらいのときに写真集を買ったアントン・コービンとか、本当にたくさんのフォトグラファーから影響を受けていた。クロス現像も試したことがある。

僕が重要だと思うのは、当時の自分が「ムーブメントを記録する」という意識をもっていなかったことだと思う。僕はむしろ、個人個人に興味があったし、今もそう。ずっと個性を追い求めている人間なんだ。服だって、自分自身のパーソナリティを表現するためのものだと思ってた。学校に通っているときも、母親に赤のフェイクレザーのジャケットにデニム、みたいな格好をさせられてた。今は違うよね。大体みんな同じ服を着てる。

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

——その同質化は、やはりSNSなどの影響でしょうか。

個性が失われたのは、考え方や製品のグローバリゼーションのせいだと思う。ファストファッションによって、僕らの生活から個性というものがほぼ追いやられてしまった。

でも戻ってくるはずだ。最近、チューリヒ郊外で20歳のキッズたちを撮ったんだ。彼らはレイヴに夢中で、そのうちのひとりなんてジギー・スターダストみたいな格好をしてた。彼女のルームメイトはゴールディみたいなブリーチのバズカットで。新しい世代が今また個性を取り戻そうとしてるんだなと感じたし、彼らはまったく異なる考え方をしてる。希望だよ。

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

写真:フィリップ・ミューラー『120 BPM』EDITION PATRICK FREY社、2021年

ADVERTISING

PAST ARTICLES