コラージュ:VICE/写真提供:エンジェル・マルティネス

かつて私は神童だった。今は平凡な大人だ。

By Angel Martinez QUEZON CITY, PH

ADVERTISING

5歳のとき、両親に怪しげな女性のもとへ連れていかれた。彼女の事務所は我が家から数分の場所にある雑居ビルの中にあった。彼女が誰なのか、彼女の目的が何なのかはわからなかった。わかっていたのは、彼女に指示されたさまざまな課題をこなさなくてはならないということだけ。単語を綴ったり、短文を暗唱したり。「バカっぽく見せたくない」という思いから、左右にステップを踏みながら線を引いたことを覚えている。セッションは数時間に及んだ。そしてその女性は頑張ったご褒美として、隣の図書室への入室を許可してくれた。そこには地球上に存在するありとあらゆる百科事典が揃っているように思えた。その女性にはさらに2度会い、さまざまなアクティビティを行なったが、それ以来再び会うことはなかった。

あの秘密の会合は一体何だったのか。それを知ったのは13歳のときだった。両親が、当時私が受けた心理評価のレポートを初めて見せてくれたのだ。母と父は、私の「高度な認知能力」の兆候にかなり幼いうちから気づき、私の特別なニーズに応えるための方法を、専門家の助けを借りて見つけようと考えたのだった。あの怪しげな女性は実は臨床心理士であり、実際に私は「非常に優れた知性」の持ち主であると診断されていた。私はわずか5歳にして、中学3年生並みの語彙と読解力、そして13歳並みの理論的推理能力を備えていたのだ。その女性によると、私の「天才的な潜在能力」を育むために、豊かな活動や「発散的思考」の機会など、さまざまな活動が推奨されていた。

3歳の頃の私。母のデスクを我が物顔に使い、書き物をしている。写真提供:エンジェル・マルティネス

両親にレポートを見せられたとき、私は驚きはしなかった。両親が私を宝物のように扱っていることは常に感じていたし、一人っ子でかまってちゃんだった私はそれに満足していた。1歳になったばかりの頃には単語ではなく句で喋るようになり、その数ヶ月後には、退屈しのぎで自力でアルファベットを逆から暗唱できるようになっていた。3歳のときには、本があふれる我が家で過ごし、年鑑、童話、さらに取扱説明書、製品のパンフレットまで、手に入るもの全てを読み漁っていた。親戚の集まりでは人気者だった。私が世界の都市を暗唱したり、食べ物が消化される仕組みを説明したりすると、私の声をかき消すほどの大喝采に包まれた。

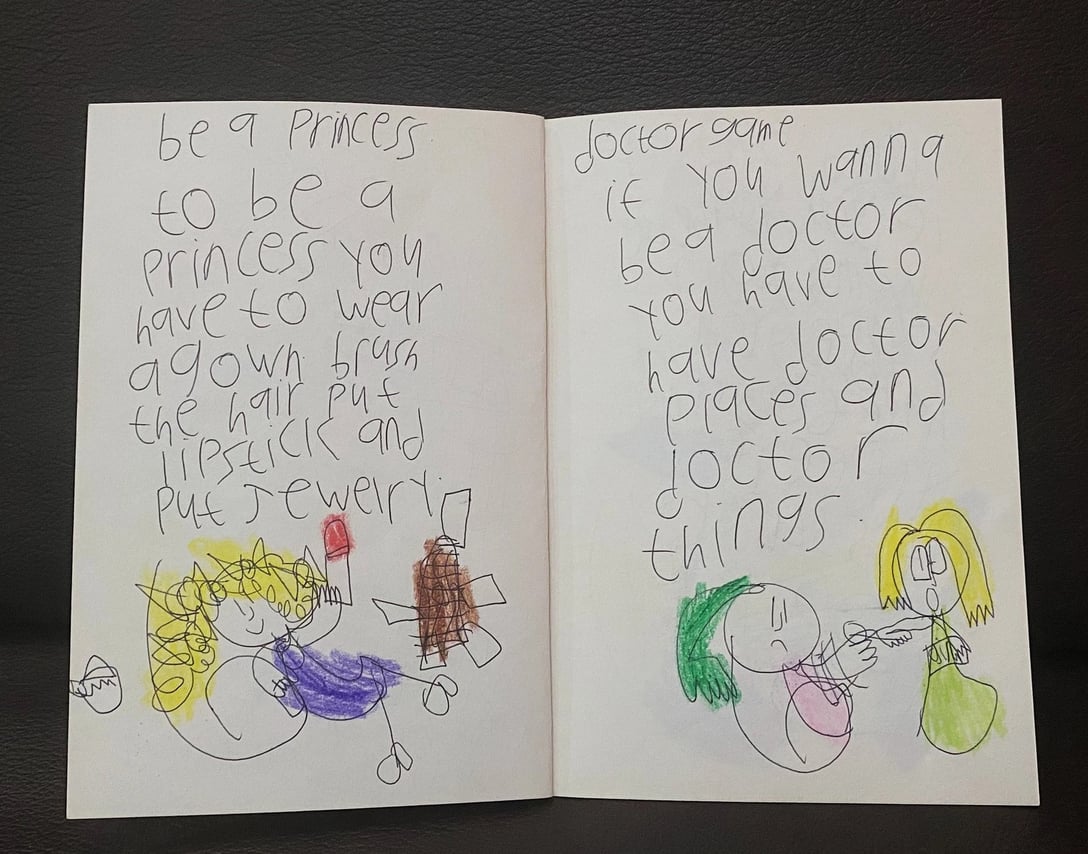

私が「執筆」した本の一冊。写真提供:エンジェル・マルティネス

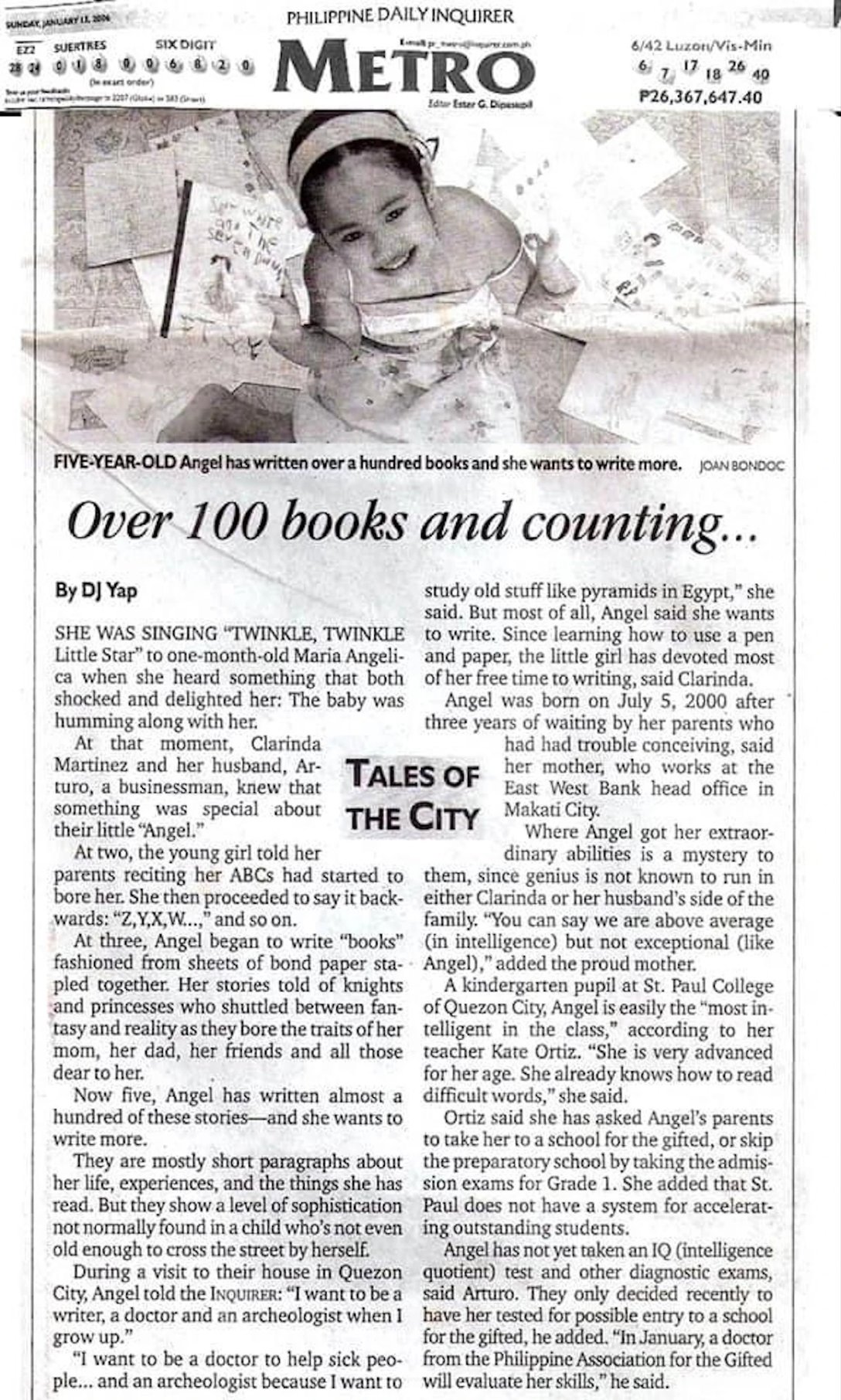

全国紙の1面を飾った5歳の私。写真提供:エンジェル・マルティネス

私がもっとも強く興味を示したものは、自分で本を書くことだった。母は毎晩、会社からホチキスで留められた紙束を持って帰ってきてくれたので、私はその紙に物語を書いた。最初は、好きだった童話を自分なりにアレンジしただけのストーリーだったが、次第に日常の些細な体験からインスピレーションを得るようになっていった。5歳までに書き上げた物語は100篇以上。その結果、地元の新聞やテレビ番組に取り上げられ、私はフィリピン文学の未来を担う存在として注目された。

「5歳までに書き上げた物語は100篇以上。その結果、地元の新聞やテレビ番組に取り上げられ、私はフィリピン文学の未来を担う存在として注目された」

受賞した私。左から幼稚園、小学校、高校時代。コラージュ:VICE/写真提供:エンジェル・マルティネス

その才能は学業や課外活動にも発揮され、私は高校を卒業するまで、スペリング・ビー(単語のスペリングを競う大会)やエッセイコンクールなど、あらゆる大会で金賞を掻っ攫い続けた。努力する必要もなかった。夏期講習に通うこともなく、フィリピンの最難関大学4校の入試に合格した。憧れのアテネオ・デ・マニラ大学に入学するときも、私はこれからも輝き続けるのだろうと思っていた。しかし大学1年生になって、非常につらい現実に直面した。

英語のクラスで提出した初めてのエッセイは「不十分」「集中力に欠ける」という評価で、右上には大きく〈C〉の文字が書かれていた。私はそれまで自分が天才だと信じて生きてきたので、そのような失敗をうまく受け入れることができなかった。何事も一発で成功することに慣れていた私にとって、失敗は不自然なことであり、無能であると示すものだった。実のところ、子供の頃書き物をしているときは、あまりにスペルミスや書き損じが多いとそのページをくしゃくしゃに丸めていた。周りのひとに私が一番だと言われて育ってきたために、自分でもそうだと信じていた。

「周りのひとに私が一番だと言われて育ってきたために、自分でもそうだと信じていた」

優秀な学生ばかりが集まったクラスでは、自分らしいアイデアなんて浮かばないということも、徐々にわかってきた。私が言いたいこと、書きたいこと、やりたいことは、すでに私よりも見事に成し遂げられていたのだ。フィリピン文学の中間試験では、授業で読んだばかりの寓話をロドリゴ・ドゥテルテ大統領の麻薬戦争になぞらえて論じた、よく練られたエッセイを書いて最高点を獲れると思っていた。しかしそのあとクラスメートと話してみると、みんな同じことを書いていたことが判明した。

私は次第にクラスのディスカッションに貢献することもできなくなり、平均以下のエッセイばかり書いていた。そのため、私の1学期の平均成績は平凡な結果となった。自らの価値を証明しなくては、というきついプレッシャーに、うまく対処することができなかった。なぜなら、私はそれまで誰かと競争する必要がなかったからだ。つまづいてしまった私はスランプに陥り、つらい現実に幻滅した。そして授業で求められた以外のものを一切書かなくなってしまった。燃え尽き症候群の天才児による自己破壊行動はよくある現象で、それについては数々の社会学的研究、あるいはTikTokの動画までもが発表されている。元天才児仲間たちがすぐに習得できない趣味をやめたり、無理して背伸びをする姿を見れば、私も安心するはずだった。しかし実際は、「私は平凡な人間だ」という究極の悪夢に気づかされたのだった。

「『私は平凡な人間だ』という究極の悪夢に気づかされた」

ありのままの自分はもはや〈世界最高〉ではない、と認めるのには時間がかかった。そしてパンデミックにより人生をやり直す機会を奪われ、私は寝室の回転椅子に張り付けられることになり、今なおその状態は続いている。しかし驚くべきことに、私はかつてないほど執筆をした。それはまさに本能的なものであり、自分が囚われた残酷なタイムループを理解するための唯一の手段だった。締め切りもなく、評価もされない。そこにあるのは私とパソコンだけ。興味を引かれたオンライン授業や、自室の壁に手当たり次第にコラージュしていたドリームボードについて文章を書くことに没頭した。

私の記事が初めて掲載された新聞と。写真提供:エンジェル・マルティネス

数ヶ月間、記事をノンストップで書きまくり、私の興味を反映し、そして知人たちの共感を得られた投稿を集めたポートフォリオを作った。家族や友人がくれた賞賛の言葉で私は自信を取り戻すことができた。他の媒体で文章を公開したいという気持ちになったのもみんなのおかげだ。私は10代前半の頃から好きだった雑誌や、パンデミックによる隔離の中で癒しを求めるクリエイターのための新進気鋭のプラットフォームに、1週間自分のアイデアを売り込み続けた。

私が執筆してきた記事のタイトルに囲まれて。写真提供:エンジェル・マルティネス

経験も文章力も私よりはるかに優れた編集者たちに自分の心血注いだ文章を送るということはつまり、自分の文章が精査、必要な場合は修正されることに同意したことになる。最初のうちはかなりの数の修正や削除が加えられ、正直なところ、ただ文章が公開されることを期待していた私にとってはがっかりすることであった。しかし今考えてみれば、このプロセスがあったからこそ私はフィードバックを受け入れることができるようになった。私は一番ではないし、これまでも、これからもそうだろう。それでいいのだ。

「私は一番ではないし、これまでも、これからもそうだろう。それでいいのだ」

このエッセイをまとめる過程で、5歳のときの成績や診断を自ずと目にすることになった。ページをめくっていると、この結果をあまりに重視しすぎていた人生だったな、と笑わずにはいられなかった。この20ページのレポートに私の人間としての価値がまとめられているかのように考えていたのだ。過去を恨んでいるわけではない。過去のおかげで執筆への情熱を見い出すことができたのだから。ただ、もし自分がこの限定的で一面的な評価から自由になれていなければ、自分が選んだ仕事で、クリエイティブな人間として真の成長を遂げることはできなかっただろうと今は思う。結局、〈天才〉は本当の私を説明する的確な言葉ではない。努力をし、好きなことができているときの自分にどんな力があるかを思い出させてくれる、それだけだ。

ADVERTISING

PAST ARTICLES