市井の人が古本屋で開催した、アートディレクターやイラストレーターの装丁本展。

ADVERTISING

「パルコ文化」はどういう時代を駆け抜けていたのか?

JR中央線の西荻窪駅から徒歩約15分、青梅街道沿いの古本屋で、2020年11月に「パルコ文化を創った八人の装丁本展」という企画が開催された。古本に造詣のある個人の方が、「パルコ文化」をキーワードに本を集めたようなので見に行った。

旧渋谷パルコの展覧会を見て奮起。3年半かけて集めた約200冊

主催をしたのは臨床検査技師兼、細胞検査士の傍ら、『序文検索』『装丁家で探す本』など、独特の目線で書誌を自費出版してきた かわじもとたかさん。

会場であるモンガ堂は、8年前に開業した比較的新しい古本屋で、「棚貸し」という、店内の一部の棚を個人に貸し出し、蔵書販売の場を提供するサービスをしている店舗。同店では常時7~8名に、そうした書棚を提供しており、それぞれ特色のある品揃えで、店舗の彩りにもなっている。

モンガ堂の「棚貸し」コーナー。1段ごとに店主が違い、セレクトの傾向も違う。

今回のかわじさんの企画は、その「棚貸し」の拡大版を期間限定で行ったもの。 入口を入ってすぐのファサード沿いの棚全面と、アイランド書棚の半面を使い、かわじさんが集めた、8人の装丁家が手掛けた書籍173冊と雑誌35冊が並べられた。

「渋谷パルコが一旦閉店したとき、パルコミュージアムで最後にやっていた、山口はるみさんの展覧会を見て、今回の企画『パルコ文化を創った八人の装丁本展』をやろうと思いついたんです。そこから3年半ほどかけて集めました」と、かわじさん。

左側の棚と正面の棚が、今回の企画のコーナー。かわじさんが1冊1冊足で集めた本で埋め尽くされている。

今回は山口さんのほかに、湯村輝彦さん、伊坂芳太良さん、石岡瑛子さん、合田佐和子さん、河村要助さん、吉田カツさん、ペーター佐藤さんの本が集められている。 山口はるみさんは、1970年代初頭から80年代半ばにかけて、パルコの広告にイラストレーターとして多く関わった人物だ。一定年齢以上の読者の方は、エアブラシによって描かれた強くて華やかな女性のポスターの数々を、今も鮮明に記憶していることだろう。

また石岡瑛子さんは、現在、東京都現代美術館で開催されている回顧展で、パルコの広告が多数掲出されていたのをご覧になった方も多いだろう。

このお二人のように、パルコとがっつり関わっていた方から、パルコ出版から本が出ていたとか、パルコ劇場(当時の名称は西武劇場)のポスターを描いていたなど、かわじさん目線で“パルコ文化的”と思った方を「末広がりで8人集めた」のが、今回の企画なのだ。

かわじもとたかさんが、モンガ堂で自主企画をやるのは今回で4回目。第1回は「金田一耕助フェア」(2016年7月)。第2回は「追悼 上野紀子装丁本展」(2019年4月)、第3回は「個人名のついた研究会会誌の世界展」(2019年12月)を行った。第2回からは「え!古本屋で展示会?」というサブタイトルをつけている。

かわじさんは趣味が「書誌づくり」だそうで、今回の企画遂行にあたっても、毎日のパソコン検索と、国会図書館や神奈川近代文学館などでの確認検索、古書目録による価格チェックを経て、まずは刊行された本のリストを作成。そしてそれを元に、ネットや実際の古書店をめぐり、1冊ずつ買い揃えていったのだそうだ。

「本のタイトルや著者、出版社などは、検索で出てきますが、装丁とか表紙の絵が誰なのかというのは、検索をしても出てきません。1冊1冊手に取っては、『これはもしや』と思った本を開いて、装丁家の名前を確かめるんです」と、かわじさんは楽しそうに話す。しかしそれは、とてつもなく根気のいる作業だったに違いない。

かわじさんが作成したチラシと本のリスト。リストの序文には、「パルコ文化っていう言葉をあなたは知っていますか?いや覚えていますか?1973年渋谷パルコが出来て、CM界で一世を風靡~(中略)~そのいろんな取り組みを総称してパルコ文化というが、それは出版にも表れていてパルコ出版という会社も生まれている。イラストレーター、AD、画家たちが参画し多くの作品群を残した。そうしたクリエイターたちが装丁本(装丁画)を残したが、その中から私が選んだ8人たちの装丁本を展示するのがこの企画である」と書かれている。

手に取って買うことが出来るのが古本屋の魅力。年配客は懐かしく、若い世代は目を輝かせて

今回の企画は、京都(Books Herring)でも3日間、そして西荻窪(モンガ堂)で16日間開催された。京都では販売はせずお披露目だけ。そして西荻窪でも購入希望者には予約受付をし、企画終了後に取りに来てもらう形をとった。

集めたものを全て来場者には見てもらいたいことと、2度来店してもらう機会を作ることで、古本屋の応援をしたいことが理由だそうだ。

「通常の展示会だと触れることができません。貴重書に傷つけられるからです。そして気に入ったとしても高嶺の花で買えなかったりします。ところが古本屋では、過去のものに手を触れ、更に買うことが出来るのです。アイウエオ順じゃないので、隣にとんでもない本が置いてあったりするのも魅力です」と、古本屋で開催することの意義を語る。

8人の本は、それぞれのコーナーごとにまとめられており、かわじさんお手製の解説文が添えられている。こちらは山口はるみさん、吉田カツさん、湯村輝彦さんの本が置いてあるコーナー。

実際の来場者の顔ぶれはどのような感じだったのだろうか。モンガ堂店主の富永正一さんに聞いてみた。 「もちろん、懐かしそうな様子の年齢高めの方(60代~)は多かったですね。一方で、古本屋では考えられないことなのですが、30代くらいの若い世代の方たちも来ていました。デザインをやっているような雰囲気の方とか。男女でいうと男性の方が少し多かったかな。若い人たちの方が目の輝きが違いましたよ。

ここは駅から遠いので、ふらっと通りすがりにということはまず無い店です。みなさん、今回のこの企画の告知をどこかで見られて、来て下さっていると思います。お陰様で普段よりも来店する方は多かったです」とのこと。

モンガ堂を2~3ヶ月に1回位訪れるという、常連の女性客。「今回の企画があることは店主から聞いて知っていました。8人のうち、もともとお名前を知っていたのは、合田佐和子さんと山口はるみさん。合田さんはノブヨさん(画家で佐和子さんの二女)の絵を見たことがあるので。山口さんは、自分が持っている本(松尾邦之助 著「フランスの女流作家たち」新書館)もあることに気づきました」

取材日にも、自分が生まれていたかどうかの時代に思いをはせつつ、各装丁家のコーナーを興味深く眺める女性客や、「ああ、合田佐和子も亡くなってたのか‥‥」と呟きながら書棚をじっくり眺める年配男性など、一人一人が自分のペースで楽しむ姿が見られた。

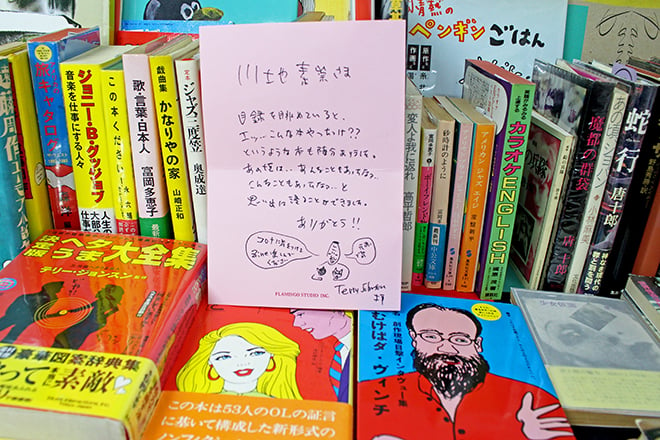

別の日には、編集者らしき方が数冊予約をしに来たり、湯村輝彦さんが代表を務めるフラミンゴ・スタジオのスタッフが、湯村さんの手紙と限定本を携えて来店してくれたりと、始終アットホームな雰囲気だったようだ。

湯村輝彦さんから、かわじさんに贈られたお手紙。愛情あふれる応援コメントが、おなじみのヘタウマイラストとともに描かれている。

パルコのイメージ広告に、自由を感じた

企画の最終日には、山口はるみさんが来店されたので、お話を伺った。

「全く存じ上げなかった、かわじもとたかさんという方からお知らせをいただいた時は??だったのですが、パルコに感心を持って下さる市井の方のお気持ちを嬉しく感じました。そして、その気持ちをお伝えしたくて京都にも伺いました。日帰りで(笑)。

売場を拝見したら、よく探したなとびっくりしました。私の初期の殆ど消えている本まで出てきて、自分の持っていないものもあって、凄いコレクションでした。自分の本や他の方の本など、いっぱい予約もしてしまいました。今日は大荷物になりますけど、持って帰れるのが嬉しいです」(山口はるみさん)。

左から、モンガ堂店主の富永正一さん、山口はるみさん、かわじもとたかさん。

山口はるみさんは、東京芸術大学油絵科を卒業したあと西武百貨店宣伝部に就職し、その後フリーランスとなり1969年の池袋パルコオープンから、パルコの広告制作に関わっている。

「百貨店では『このお洋服を打ち出すので描いて下さい』といった、商品広告的なお仕事だったんですけれど、それがパルコになったら、“商店街”ですからイメージ広告になったわけです。『この春は○○』とか『△△年の夏』とか。凄く自由をいただいた感じがしました。」

パルコ,パルコ文化,装丁家,装丁本,PARCO,山口はるみ,湯村輝彦,幸田佐和子,吉田カツ,かわじもとたか,古本,古本屋,古書,フラミンゴ・スタジオ,東海晴美,劇場,パルコ劇場,PARCO劇場,西武劇場,アングラ,シアターコクーン,COCOON,増田通二,渋谷,1970年代,1960年代,サブカルチャー,パルコを創った八人の装丁本展,石岡瑛子,河村要助,アンダーグラウンド,蜷川幸雄,セゾン文化、Harumi Gals

1978年にパルコ出版から刊行された『Harumi Gals』(横尾忠則 監修)は、A3サイズの大型本。山口はるみさんのイラストレーションを横尾忠則さんがコラージュしていたり、イラストレーションと同じポーズをとった山口さんご本人の写真が掲載されていたり(山口さんご自身は、当初の予定よりも大きく掲載されて恥ずかしかったそうだが)。

当時すでにパルコのキャンペーンポスターのイラストレーションで、大活躍だった山口さんだが、単なる画集にはしないぞと、周囲が面白がりながらも骨身を削って創り上げたことが想像される作品集だ。

山口さん自身が一番気に入っているという、『衣裳を垂れて天下治まる』(草森紳一 著、駸々堂)。外箱、表紙、裏表紙すべてに凝った美本だ。表紙(真ん中)は刺しゅうなのだそう。「お友達のお父さまがプロの刺しゅう家(秋山光男氏)だったので、私が絵を描いて刺しゅうをしていただいたんです。草森さんが凄く気に入って下さって嬉しかったです」

今でこそファッションビル、デベロッパーという言葉は当たり前だが、1970年代当時は百貨店全盛期。ファッション専門店を集積させた商店街的なビルという、その業態だけでも目新しかったが、パルコではその館全体のイメージ広告を作り出し、キャンペーンをするという今までにない訴求方法で注目を集めた。

1973年に渋谷パルコがオープンし、同時に西武劇場(現在のパルコ劇場)もオープン。1975年には若者投稿雑誌『ビックリハウス』が創刊される。このあたりのファッション、アート系からサブカルチャーまで、当時の商業施設とは趣を異にする振れ幅の広さを、当時、世間では「パルコ文化」と呼んでいた。

さてここからは、「パルコ文化」の当時を知る方に、どんな時代だったのかの一端を語ってもらおう。 1974年からパルコ劇場(当時の名称は西武劇場)で3年半、パルコ出版で2年半ほど仕事をし、その後独立。現在は編集プロダクションを運営されている東海晴美さんに、当時のことを聞いた。

1973 年が渋谷パルコのオープンで、私は 1974 年の秋に入社しました。

パルコに入社するきっかけですけれど、新聞広告の引力がすごかったので行ってみたら、とても閑散としていて、も~うガラガラ。だけど店内にはミッシェル・ポルナレフの歌声が流れていて、最高にお洒落な人が、そぞろ歩いている。エントランスはガラス張りのカフェ・ド・ラペで、グリーンにあふれた花屋からは良い香りが漂っていて、9階には劇場。本当にすごく新しい空間だと感じたんです。

1973年にオープンした旧渋谷パルコ。画像は1980年当時のもの。

そのとき、『静かな家』という土方巽の暗黒舞踏のポスターが大きく架かっているのを見ました。暗黒舞踏というのは、アンダーグラウンドの中でも、裸で白塗りで踊るっていう、一般的には凄く汚いと思われているパフォーマンスだったんですよ。

「アングラの土方巽を、西武劇場(現・パルコ劇場)がやるんだ」って、それがもう衝撃的で。それでパルコにすごく可能性を感じたんです。

渋谷パルコがオープンする直前の60 年代は、世界的に学生運動が起こった変革の時代。過去の価値観や保守的な考え方に対して、若者たちがそれをぶっ壊そうとした激動の時代なんですよね。「アングラ(アンダーグラウンド)」運動って呼ばれて、前衛的で実験的な芸術運動もたくさん起こりました。

70 年代に出てきたパルコは、それを見事に洗練させたというのが私の印象でした。土方のポスターを見て「アッ、私はここに入ろう」って思って。早稲田の演劇科卒でしたから履歴書を持っていったら、幸運にも劇場担当で入社することになったというわけです。

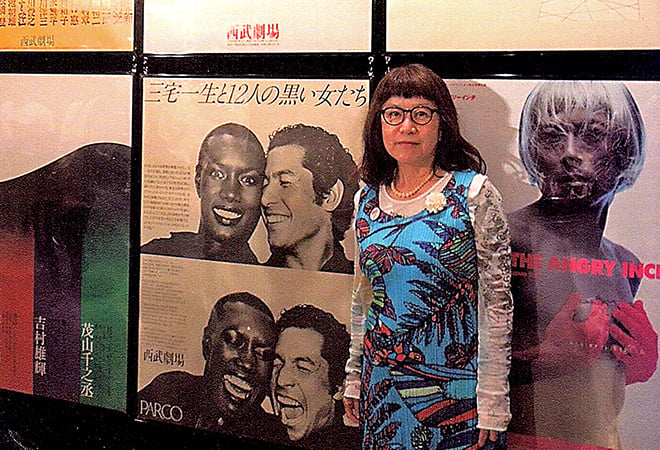

渋谷パルコオープンの翌年から数年間、パルコの劇場と出版で仕事をしていた東海晴美さん。

当時の演劇といえば「新劇」が主流でね。だけど私たち若者は、喫茶店とか空き地にテントを張って芝居をしたり、それから、見たこともない新しいパフォーマンスやイベントが出てきたりしていたんです。

でもそういうものは、世の中から厳しく非難されて、「訳が分からない」「ああいうのは演劇、舞踊ではない」「見に行くと不良になる」とか言われていたんですよ。

そんなものをパルコではやっちゃうんだ!っていうところに、私はものすごく可能性を感じたんです。

だけど、あの当時、パルコは「パー子」(頭が悪い子、バカな子)って言われたりもしてたんです。どうしてかって言うと、ポスターを見ても、やっていることを見ても、訳が分からない。ちょっと保守的な文化人からは、そういう風な意地悪い批判を受けたりしていました。

あの当時の渋谷は何もなかったから、公園通りのてっぺんの白い建物に、若者がどんどん来るようになって、若い人たちには人気を集めつつあったけれど、年配の人達にとっては、あそこは訳が分からないと。新しいことをやるというのは、世間の圧力もすごくありましたね。

左の雑誌は、1977年にパルコ出版から発行された『ビックリハウスSUPER』。第1回日本パロディ広告展の特集号(表紙イラスト:佐藤憲吉(ペーター佐藤))。右のポスターは、1977年の西武劇場の演目『中国の不思議な役人』(イラスト:合田佐和子、デザイン:鈴木清二)。色々なことをやっているのが若者からは支持をされ、世間一般からは奇異に見えた。

あの時代は演劇とかダンスとか、色々なものの境界線が無くなりつつあった時代でしたが、パルコの劇場空間そのものも、いわゆる「額縁舞台」ではない設計で、安部公房の不思議な演劇もやれば、武満徹の現代音楽もやる。ロックもやれば、映画もやるし、落語もやるっていう、すごく実験的・革新的な空間でした。

ファッションショーを入場料をとって見せるなんて、どこもやったことのない企画もありました。イッセイミヤケの服を黒人モデルに着せて、石岡瑛子さんの構成で。美しかった・・・大入り満員のすばらしいフィナーレを今でもよく憶えています。

それまで既存では出来なかったいろんなイベントをやって、それが若者を惹きつけたんですよね。そういった一つ一つを成功させていって、結局「パー子」がパルコになっていく訳なんですけれど。

劇場の事務所は、渋谷パルコ 9 階の劇場の中にあったので、ちょっと時間があると下に降りて行って、館内のお店を見るのは楽しい気分転換でした。他とは全然テイストの違うショップが多かった。買ったものを身に着けていると、「あ、いいね、どこで買ったの?」ってよく聞かれましたよ。ファッションビルと言う言葉もあの時代は珍しかったけれど、ファッションとカルチャーが切磋琢磨して刺激を与えてくれる、そういうとんがった文化的な施設を目指してたんじゃないかなと思います。

旧渋谷パルコは2016年に建て替えのため一旦閉店したが、その際に館内に歴代ポスターが掲出された。1976年当時、見て感動したという、『三宅一生と12人の黒い女たち』(AD:石岡瑛子、デザイナー:成瀬始子、フォトグラファー:沢渡朔、コピーライター:杉本英介)のポスターの前に立つ東海さん。

手探りと冒険が楽しかった『劇場』

私が入社した時の劇場スタッフは、支配人と、演劇担当の課長と、音楽とイベント担当の男性 2 人に経理の女性だけでした。

就職して半年後、課長にポンと肩を叩かれて、「『劇場』っていうパンフレットを作るからやって」って言われたんです。私は編集の経験も無いのに、一人で。「やれって言われても、どうやって?」と自分で考えるところからのスタートでした。

でも、無謀なことにチャレンジさせるのがパルコの魅力でしたね。課長や増田専務(当時。増田通二氏)から、これをやれ、あれをやれ、と言われたことは全然なくて、このテーマをやりたいですと言うと、ハイどうぞって。

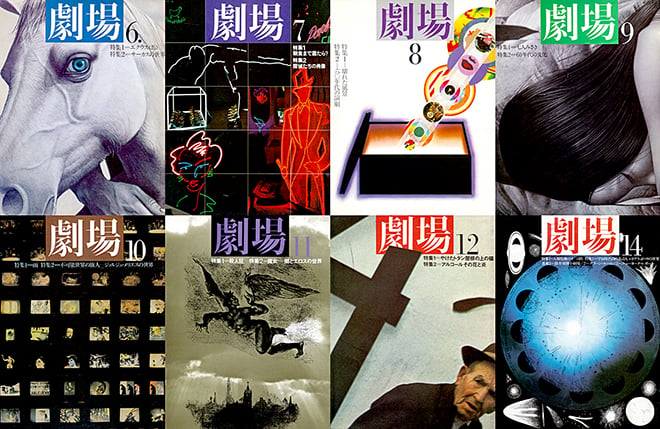

『劇場』は、演劇公演毎の発行で、公演テーマと自由テーマとの 2 部構成でした。1976年には、60ページ位のものを一人で8冊! 忘れていたけれど、自分でもびっくりですね。

当時、「60年代の演劇」と「60年代の文化」の特集を企画して、絶対に不可能と言われていた寺山修司さんと唐十郎さんの対談を実現させることができたので、「劇場外でも買いたいパンフレット」と新聞で採り上げられ、疲れも吹っ飛びました。

社員一人ひとりをプロデューサーにというような、あの気風の中で育てられた部分は大きいですし、有難かったですね。

東海さんが1976年の1年間に1人で8冊出したという『劇場』6~14号(13号は第2特集がないのでノーカウント)。8号で「60年代の演劇」を、9号で「60年代の文化」を特集している。AD:田中一光、デザイン:太田徹也・佐藤晃一、発行:PARCO西武劇場

面白がって面白がらせるから、いいものは出来る

その後私は独立して、単行本や冊子の企画編集の仕事をしてきました。最初の仕事は、ファッションなんです。日本初の「東京プレタポルテ・コレクション」(読売新聞社主催)のため、海外5大都市の有名デザイナーなどの取材でSNSなどない時代、大変でも、面白かった。

Bunkamura シアターコクーンのプログラムの仕事もやっているんですよ。先方から「『劇場』の時のようなプログラムを作って欲しい」と言われて。

蜷川幸雄さんが芸術監督になられてからは、異ジャンルの第一人者と蜷川さんが語り合う鼎談シリーズを企画しました。「俺はパンフレットが嫌いなんだよ」っておっしゃる方なので、演目以外に楽しめる自由なページをと。蜷川さんはY’sがお好きだったので、山本耀司さんにも協力していただいたり。 思いがけない話満載のこのシリーズは『反逆とクリエイション』というタイトルで本になりました。まさに、アングラ精神を表す題名ですね。

東海さんが手掛けたPARCO西武劇場の『劇場』(AD:田中一光、デザイン:太田徹也・佐藤晃一)と、シアターコクーンの『COCOON』(発行:東急文化村)。手前左の『COCOON 10号』(AD+デザイン:BANG! Design 坂哲二)では横尾忠則と若桑みどりが、中の『COCOON 6号』(AD+デザイン:L’espace 縄田智子)では渋谷陽一と押井守が、右の『COCOON 11号』(AD:Tokyo Blues inc.前橋隆道、デザイン:前橋隆道+小松宣仁(Mac&Cing))では藤原新也と中沢新一が、蜷川幸雄と語り合っている。

パルコの核は、「反逆とクリエイション+遊び心」だったのではないかと私は思いますね。

どんな仕事も楽しんで、きちっと向き合ってやっていれば皆乗ってくれて、良い仕事になりますよね。パルコに勤めてた私達も、外部の人達もみんな、チャレンジがすごく面白かったんだと思います。増田専務は、あれだけ大変な仕事を豪快に面白がってやっていらっしゃいました。

だからこそ、その面白がり方が、周囲の皆も面白がらせて、それが伝播してパルコを形成していったんだと思います。これからのパルコも、すっごく楽しみです。

【取材・インタビュー・文:船津佳子(『ACROSS』編集部)】

最終更新日:

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【ACROSS】の過去記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング

LAD MUSICIAN 2025 Midsummer Collection